摘要:668論文網李老師今天給大家推薦關于全科醫學論文范文2000字到3000字,精選了15篇,看過以后你可以進行選題參考,題目都是非常新穎的,也有參考文獻。看完以后你就知道怎么寫了。標題明確,參考文獻也給大家安排上。

相關推薦:

全科醫學論文范文 第1篇

題目:國內外全科醫學師資標準現狀及建設設想

全科醫學師資是提高全科醫學規范化培訓質量的重要保證,基于全科醫學師資相關文獻,本文介紹了國外發達國家全科醫學師資建設標準,闡述目前國內全科醫學師資發展問題,提出通過全科醫學師資納入、培訓、考核3個層面的準則要求,建立全科醫學師資培訓框架,以探索我國全科醫學師資建設途徑,提高全科醫學培訓質量。

全科醫學;全科醫生;師資培訓;教育考核;教育,繼續

隨著我國醫療體制改革的深入,全科醫生制度已成為實現人人享有基本醫療衛生服務的有效途徑,是緩解“看病難、看病貴”問題的基礎環節。全科醫生作為基層醫療服務的“守門人”,其綜合素質直接影響到全科醫療服務的質量。而全科醫學師資的綜合能力是培養高素質全科醫生的根本保障[1]。但目前國內全科醫學師資建設仍處于發展初期,對全科醫學師資的納入、培訓、考核均缺乏細化可行的操作標準。本文基于國內外全科醫學師資建設現狀及發展需求,結合目前國內全科醫學教學實踐,提出如下全科醫學師資標準體系的建設對策。

1 國內外全科醫學師資標準體系建設現狀

1.1 國外全科醫學師資標準體系建設現狀 國外全科醫學師資結構包括基礎理論師資和臨床實踐師資[2]。其中基礎理論師資集中在高等醫學院校,而且多數具有深厚的臨床醫學背景,專門從事全科醫學理論教學。臨床實踐師資分為綜合附屬教學醫院的全科專職師資及社區醫院的兼職臨床師資,其均被大學聘用,主要任務是從臨床實踐出發,以社區為背景,將全科醫學理論教學付諸于社區臨床實踐。

目前,世界家庭醫學組織(WONCA)對全科醫學師資標準尚無統一規定,但絕大多數國家對全科醫學師資均有本國的標準體系[1-2]。英國對全科醫學師資有嚴格的納入標準[3]:(1)至少有5年全科醫學執教培訓經驗;(2)有從事全科醫學師資工作的愿望和精力;(3)堅持不斷更新教育理念和提高教學技能;(4)有提供反饋意見的能力。美國全科醫學師資的核心能力包括[4]:(1)組織管理能力:制定培訓計劃、分配和有效管理時間、適時和恰當反饋、撰寫論文、文字報道及管理教學檔案;(2)教學能力:掌握足夠教學知識,并具有以學員為中心的教學技能,熟練掌握和應用各種教學工具,充分發揮全科醫學師資的人文指導作用。澳大利亞皇家全科醫生學會(RACGP)于2005年頒布了全科醫學師資納入標準[5],其側重臨床工作經驗和教學技能,強調全科醫學師資對培訓工作的熱情和追求,而并未把學歷和職稱列在標準中。加拿大研究學者從2010年開始,用2年時間對1 130名系主任、住院醫師等臨床全科醫學師資進行2次調查,結果顯示,臨床帶教的參與度、將理論轉化實踐的能力、具備學術指導的能力是臨床全科醫學師資必備的基本素質[6]。

除了具有嚴格的全科醫學師資納入標準外,國外發達國家對全科醫學師資的培訓與考核也有比較成熟和完善的標準[7]。有專門的非贏利社區團體〔如美國家庭醫生學會(American Academy of Family Physicians,AAFP)、英國皇家全科醫生學會(British College of General Practitioners,BCGP)、RACGP〕制定全科醫學統一教材,并定期進行全科醫學繼續教育培訓,組織統一考核,對合格者統一頒發證書。考核合格的全科醫學師資資格并非終身制,一般為2~3年,到期后需重新考核。為加強教學質量,非贏利社區團體對全科醫學師資的考核有一套具體全面的評價反饋體系,通過客觀綜合評價全科醫學師資帶教水平,評選出真正優秀的全科醫學師資。全科醫學師資的教學時間和教學成績還將作為其績效和晉升的重要考核指標。全科醫學師資需要有固定時間與學員進行面對面的討論反饋,全科醫學師資之間也會組織教學交流會議,分享授課方法,討論制定課程,探討培訓中存在的問題,通過師生之間及師資之間的有效溝通,加強培訓效果,推進課程改革。

1.2 國內全科醫學師資標準體系建設現狀 我國全科醫學師資標準體系建設起步較晚,原衛生部為規范全科醫生培養工作制定了《全科醫學師資培訓實施意見(試行)》(簡稱實施意見)的通知[8](衛辦科教發[2012]151號)。通知提到全科醫學師資培訓目標為在“十二五”期間培訓各類全科醫學師資6萬人,其中基層實踐培訓師資不少于2萬人。全科醫學師資納入標準中提到臨床實踐師資納入標準為:(1)具有本科及以上學歷、主治醫師及以上專業技術職稱;(2)具有較豐富的臨床醫療和臨床教學經驗以及較強的全科醫學理念和全科醫療臨床思維能力;(3)熱愛全科醫生培訓工作,熟悉城鄉基層醫療衛生服務工作。基層實踐培訓師資納入標準為:(1)具有大專及以上學歷、中級及以上專業技術職稱;(2)具有基層臨床醫療和相關公共衛生服務經驗。但實施意見對全科醫學師資納入、培訓和考核標準尚未建立具體、統一、可行的評價體系。

現行的全科醫學師資納入標準中除了對教學者的學歷、工作經驗等指標有具體要求外,尚缺乏對教學態度、教學能力的具體考核標準[9]。在教學實踐中,為落實各部門對全科醫學工作的重視,常推薦高學歷、高職稱的專科臨床醫師進行臨床帶教,但其不一定有足夠的精力和教學熱情參加全科醫學教學活動,而有一定教學能力和帶教熱情的臨床醫師常沒有充分發揮其在全科醫學教學中的作用[10]。目前,我國全科醫學師資考核標準中缺乏對師資在社區科研能力的評價和要求,部分專科帶教師資(包括研究生師資)的專業領域并不適合全科醫學科研范疇。

目前,我國已經批準了部分具有全科醫學師資培訓資格的機構,但在數量上尚不能滿足大量急需進行全科醫學師資培訓的現實需求,部分培訓機構的師資甚至存在尚未接受過任何國家級和省級全科醫學師資培訓的問題,從而很難保證培訓效果。各培訓機構的培訓內容和學時不統一,有些機構僅培訓1~2 d,無法充分保證培訓質量[11]。絕大部分醫院未曾考核帶教師資的教學能力,更從未進行過相關內容的專項培訓,帶教師資基本以傳統的、個人經驗式的帶教方式為主[12]。全科醫學師資培訓教材匱乏,雖然人民衛生出版社于2013年出版了《全科醫學師資培訓教學指導》,但全國各地對該書的使用還尚未普及,對全科醫學師資培訓與繼續教育缺乏持續性和統一規定,不管是在全科醫學學術發展還是全科醫學教學方法上均缺乏具體統一的培訓方案[13]。

全科醫學師資考核標準和激勵機制尚有不足[14]。目前,各個培訓基地著重加強對全科醫學師資培訓學員的考核,卻忽視對全科醫學師資的考核。在教學實踐中,學員對師資的評價常礙于情面或缺乏第3方客觀考評,無法完全真實反映帶教師資的教學水平;學員在臨床輪轉中的帶教師資常沒有落實責任,且無法追溯到具體帶教師資[15]。在全科醫學師資激勵機制方面雖然各級政府均有相應資助,但因教學工作仍是全科醫學師資的兼職工作,在完成繁忙的臨床主業之余,難以充分調動全科醫學師資的帶教積極性和保證帶教質量。目前,尚無專項經費聘請這些師資在醫學院校兼職從事全科醫學教學工作,僅給予兼職師資等榮譽,而其付出的勞動則難以得到穩定的報酬。

目前我國全科醫學師資規范化培訓基地大多設在三級綜合醫院和少數二級綜合醫院,而師資隊伍由綜合醫院中的專科醫生組成[16]。就目前我國全科醫學師資隊伍結構來看,與原衛生部頒發的全科醫學師資培訓制度意見尚有較大差距[17]。全科醫學師資隊伍梯隊中缺乏高等醫學院校專職師資,因此在全科醫學理論和教學技能方面存在缺陷[18]。全科醫學臨床基地師資雖然具有較高的學術地位與臨床經驗,但缺乏全科醫學專業基礎知識,不能用全科醫學的思維和方法指導學員,無法突顯全科醫學特色[19]。社區全科醫學師資數量不足,素質參差不齊,缺乏系統理論知識,全科醫學師資教學水平和業務素質均急需提升[20]。目前,薄弱的全科醫學師資隊伍已成為制約全科醫學教育發展和質量提高的瓶頸,不論是臨床師資還是社區師資均缺乏充足的教學培訓時間、積極的教學主觀能動性、明確的全科醫學師資納入標準和專項培訓標準以及有效的全科醫學師資考核標準和激勵機制,以上將影響全科醫學師資的培訓效果。

2 加大全科醫學師資標準體系建設的客觀需求

2.1 大力發展全科醫學是我國衛生事業改革的重點攻關項目 全科醫學是社會進步與發展的必然,也是豐富和健全醫學體系、保障和改善居民健康的必然要求。2010年3月,國家發展改革委員會等6部委員會聯合印發《以全科醫師為重點的基層醫療衛生隊伍建設規劃》[15],明確提出到2020年在我國初步建立起充滿生機和活力的全科醫生制度,基本實現每萬名居民有2~3名合格的全科醫生。積極發展全科醫學教育、培養全科醫學人才是醫藥衛生事業改革發展的重點,是實現人人享有基本醫療衛生服務的基本途徑。

2.2 全科醫學的發展有賴于高素質全科醫生的規范化培養 全科醫生是綜合程度較高的醫學人才,主要在基層承擔預防保健、常見病及多發病的診療和轉診、患者康復和慢性病管理、健康管理等一體化服務,從生理-心理-社會3個層面來看待人們是否處于健康或疾病狀態,對患者的診療是以人為中心的綜合診斷與治療。以往的轉崗培訓、住院醫師培訓等人才培養方式可解決全科醫學師資培訓的燃眉之急,卻也帶來了培訓不規范、知識技能不健全、隊伍不穩定等一系列問題[21]。因此,培養具有高素質的專業技能型全科醫學人才必須經過規范化培訓。目前我國對全科醫生的職能定位是居民健康的“守門人”,目的是通過為居民提供方便、經濟、有效、連續的綜合性醫療衛生服務,進行生命、健康與疾病全方位的責任式管理。合格的全科醫生對于提高基層醫療衛生服務水平和緩解群眾“看病難、看病貴”具有重要意義。

2.3 全科醫學師資標準體系的建設是保障培養高質量全科醫生的前提和基礎 肩負著培養全科醫生重任的教師隊伍建設是促進全科醫學教育全面、健康發展的關鍵,其綜合素質和教學水平將直接影響全科醫學人才的培養質量,因此加強全科醫學師資隊伍建設是保證全科醫學教育質量、培養高素質全科醫學人才的基礎[22]。全科醫學師資隊伍建設取決于規范化的標準,建立規范的全科醫學師資標準體系將有利于優秀師資的選拔、培訓課程的設計以及績效成績的考核,對于全科醫學師資標準體系建設中吸引人才、塑造人才、激勵人才具有重要意義。通過制度本身的激勵性和約束性,保證教學質量,使制度真正發揮作用。

在新醫改的今天,全科醫學師資培養和建設必須立足于實際,建立規范的全科醫學師資納入、培訓和考核標準。全科醫學師資納入標準可以保證全科醫學師資質量;培訓標準為全科醫學師資培訓與繼續教育提供了方向和指導;考核標準的完善與以崗位責任和績效為基礎的考核激勵機制和優惠政策相關,可改善全科醫生工作環境和增強全科醫學師資隊伍的崗位吸引力。

3 全科醫學師資標準體系的建設對策與設想

全科醫學師資的納入、培訓、考核是全科醫學師資隊伍發展的3個關鍵環節,通過對全科醫學師資的納入、培訓和考核3個層次進行標準體系建設,為全科醫學師資的發展提供可操作的軟環境;通過加強全科醫學科和全科醫學教學基地建設,為全科醫學師資發展提供強有力的硬實力,進而推進全科醫學師資隊伍建設,提高全科醫學師資規范化培訓質量,促進我國全科醫療衛生改革發展。

3.1 嚴格全科醫學師資納入標準 參照國外全科醫學發達的國家和地區對全科醫學師資的納入標準以及我國目前的發展現狀,全科臨床師資本身首先應作為優秀的醫師,掌握基本的全科醫學知識,擁有扎實的臨床專業理論及職業技能,具備全科醫生必備的人文素養。其職業素養可通過同行及上級評定,醫德醫術可經過患者滿意度調查評估。再次,具備作為教師的基本教學能力,至少有12個月的教學經歷,能運用本專業知識結合全科醫學特色完成全科醫學規范化培訓學員臨床輪轉任務,具備答疑解惑、傳道授業的基本能力。教學能力通過同行、上級及學員進行綜合評估,作為全科醫學師資納入依據之一。最后,結合社區科研特點,全科醫學師資需要具備流行病學和循證醫學科研基礎。科研能力可通過發表論文類別特征和課題基金申報情況進行評判。基于以上醫療、教學和科研的基礎,全科醫學師資本身還需要具備積極的主觀能動性和可支配的教學時間。

在全科醫學師資結構中提倡經驗豐富的社區全科醫生進入醫學院校或醫院作為兼職師資,從事臨床教學和相關研究工作,使得全科醫學學員能夠接受到基層一線全科醫學師資的傳授,使全科醫學教學與社區衛生服務工作實際緊密結合,重點講授能在社區應用的臨床診斷、治療、檢查方法。對于大學中擔任全科醫學理論課的教師至少應具有臨床醫學專業背景,能夠定期從事臨床實踐活動,具有一定的臨床診療能力,同時應從事全科醫學領域的科學研究,并有較高的學術水平。

3.2 指導全科醫學師資培訓具體措施,細化全科醫學師資教學能力考核標準 雖然相關部門和機構已開展了一些全科醫學師資培訓工作,但仍需規范嚴格的全科醫學師資培訓管理制度。尤其是對臨床師資、社區師資的培訓,急需有組織、有計劃地開展,更為關鍵的是應在制度上得到保障,主管部門應把培訓工作落實到位,通過對專業技能和教學能力的培訓,提高全科醫學師資本身的綜合素養。

對全科醫學師資教學能力標準需要細化,一方面可以對全科醫學師資的教學能力考核給予具體界定標準,另一方面可指導全科臨床師資培訓的具體措施。結合國內外文獻[6-7,22]及實踐工作,目前全科醫學師資教學能力考核標準為:(1)教學態度:對于全科醫學師資能力考核和培訓的首要內容即為對教學態度的考核和培養,除了教師應該具備的熱情耐心、為人師表、主動奉獻精神之外,還需要明確作為教師的角色定位,在課堂內和課堂外始終以師者自居,教學相長,不斷提高自身素質,完善教學質量。(2)教學方法:對于全科醫學師資,除了需要掌握良好的教學語言、授課技巧、課堂管理、課堂氣氛、多媒體的使用外,還需要注重全科思維的傳授方法,適當靈活運用以問題為導向的教學(PBL)[23]、小組討論、案例討論、啟發式教學、角色扮演等教育方法,注重課堂互動交流,以提高培訓質量。(3)教學內容:全科醫學師資面對的授課群體將從事社區基層衛生服務工作,強調授課內容的實用性,需要緊貼全科輪轉細則要求。突出重點,注重條理邏輯性,知識前沿性,尤其需要加強學科的交叉性和知識的實用性,從而體現全科醫學的基本理念。(4)教學計劃:符合SMART原則,讓全科醫學師資培訓計劃和實施具有目標明確性(specific)、過程和結果可衡量性(measureable)、目標和活動可實現性(achievable)、內容與全科醫學實踐的關聯性(relevant)以及良好的時間計劃和管理(time-based)。

全科醫學師資必須不斷充實學習強化基本醫療能力,時時關注和吸收本學科的新進展、新技術并適時滲透到教學中,充分發揮教學水平,有效提高教學質量。通過通讀指定的全科醫學教材,掌握全科醫學的基本教育理論,完成全科醫學繼續教育及全科醫學師資培訓活動。通過集中培訓與分散培訓相結合、分層培訓與分批培訓相結合,使得全科醫學師資逐步掌握全科醫學的基本理論知識、基本技能、臨床帶教技巧、教學方法和課程設計。使學員能夠在具備全科理念的全科醫學師資引導下掌握社區常見健康問題的臨床診治邏輯思維,掌握急危重癥的早期識別及轉診指征以及專科治療后的社區照顧與隨訪。

全科醫學師資需要掌握社區衛生科研方法,指導學員進行社區流行病學調查,熟悉社區常見疾病的診斷、治療及預后的科研設計和具體操作,開展大規模的廣泛臨床流行病學調查研究,進行基于社區的專病高危因素篩查及健康管理研究,進行社區衛生服務中心的健康與管理問題研究等。熟悉醫學文獻檢索策略及循證醫學方法,指導全科醫生不僅能掌握循證醫學方法,更可以利用循證醫學證據進行社區醫療。

3.3 全科醫學師資考核標準及激勵措施 為充分調動全科醫學師資的積極性,加強全科醫學的帶教質量,結合帶教內容從以下4方面進行全科醫學師資考核:(1)教學效果:從全科醫學學員的出科結業考試成績與相應專科失分比重間接評價全科臨床師資帶教能力,通過改善臨床思維方式、提供人文溝通能力綜合評價全科醫學師資帶教效果。(2)反饋評估:通過結合學員、同行、教學管理部門以及個人的綜合評價對全科醫學師資臨床帶教能力給予一定評估[24]。(3)繼續教育:根據全科醫學師資對于本專科及全科醫學的繼續教育學分完成情況進行自身學習情況的評估。(4)科研成果:統計論文發表及課題申報等科研成果,包括全科方向的個人論文課題完成情況,為體現教學的指導作用,需要將指導學員完成的論文情況作為評估教學效果的重要考核指標之一。應從國家層面、可持續發展的角度進行有計劃的長期投入,且投入不應僅限于對社區衛生服務人員進行全科醫學培訓,也需要對全科醫學師資的培養及培訓加強投入。將全科醫學師資帶教考核成績與職稱晉升掛鉤,對于優秀的全科醫學師資可提供進修深造的機會,為相應的科研課題提供支持力量。

3.4 全科醫學科及社區教學基地建設為全科醫學師資建設提供實體平臺 在條件成熟的臨床規范化培訓基地建立全科醫學,吸納通過國家全科醫師中級資格考試的優秀全科醫生從事全科醫療工作,這些醫生經過教育理論和方法的培訓達到全科醫學理論和臨床帶教師資的要求,成為從事全科醫學的教學骨干。選定條件較好的社區衛生服務中心作為教學基地,吸納一批具有本科學歷并獲得全科醫師資格的醫生到社區工作,經過一定的教育理論和方法培訓達到社區帶教師資的要求,作為全科醫學社區師資的主要來源。臨床教學基地的全科醫學科和社區教學基地共同為全科臨床師資和全科社區師資提供完成全科醫學教學的實體平臺。

在統一標準的基礎上,建立不同類別全科醫學師資的分類標準及實施方案,通過規范全科醫學師資來源、保證全科醫學師資質量、加強繼續教育、提高全科醫學師資水平、規范培訓內容、保證培訓質量、定期進行評估、實行動態管理從而建立一支結構優、素質高、能力強、有志于全科醫學教學的全科醫學師資隊伍,保障全科醫學人才的培養和全科醫學學科的健康持續發展。

參考文獻:

[1]王翔,李健,趙光斌,等.大型綜合性醫院全科醫生規范化培訓模式探索[J].實用醫院臨床雜志,2013,10(5):276-278.

[2]Ji JS,Liu G,Chen H,et al.Overview of general practitioners training abroad and the enlighten about domestic general practice education[J].Chinese Journal of Medical Education,2014,34(3):474-477,480.(in Chinese) 姬軍生,劉剛,陳虹,等.國外全科醫生培養概況及其對我國全科醫學教育的啟示[J].中華醫學教育雜志,2014,34(3):474-477,480.

[3]Xing Y.Comparing general medical education between China and United Kingdom[J].Soft Science of Health,2010,24(1):80-83.(in Chinese) 邢巖.中英全科醫學教育現狀的比較與思考[J].衛生軟科學,2010,24(1):80-83.

[4]Molenaar WM,Zanting A,van Beukelen P,et al.A framework of teaching competencies across the medical education continuum [J].Med Teach,2009,31(5):390-396.

[5]Yang H,Thomas S,Browning C,et al.Improving quality of general practice educators[J].Chinese General Practice,2009,12(17):1567-1569.(in Chinese) 楊輝,Shane Thomas,Colette Browning,等.提高全科醫學教育者的質量[J].中國全科醫學,2009,12(17):1567-1569.

[6]Sherbino J,Frank JR,Snell L.Defining the key roles and competencies of the clinician-educator of the 21st century:a national mixed-methods study[J].Acad Med,2014,89(5):783-789.

[7]Stearns JA,Stearns MA,Paulman PM,et al.Family medicine curriculum resource project:the future[J].Fam Med,2007,39(1):53-56.

[8]衛生部.全科醫學師資培訓實施意見(試行)[J].全科醫學臨床與教育,2013,11(2):121-122.

[9]王宇,謝苗榮,劉力戈,等.關于設定規范化全科醫生培訓基地臨床師資納入標準的研究與建議[J].臨床和實驗醫學雜志,2012,11(19):1596,封3.

[10]胡傳來.緊抓全科醫學學科建設推動全科醫學人才戰略[J].實用全科醫學,2008,6(3):221-223.

[11]Wang XF,Liu HS,Li HY.Problems and countermeasures about faculty development of general practice in medical institutions[J].Chinese Journal of Medical Education,2008,28(3):80-81,87.(in Chinese) 王小飛,劉海松,李紅玉.醫學院校全科醫學師資隊伍建設中的主要問題與對策[J].中華醫學教育雜志,2008,28(3):80-81,87.

[12]張新華,唐志晗.全科醫學骨干師資培訓工作實施與思考[J].中華全科醫學,2014,12(9):1487-1488,1534.

[13]鄭玉英,閻作勤,余情,等.上海市住院醫師規范化培訓師資隊伍建設的研究[J].中華醫學教育雜志,2011,31(3):459-461.

[14]Liu HG,Zhao ZJ,Wang Y,et al.Countermeasures and analysis of factors on training of general practitioner[J].Chinese Primary Health Care,2011,25(3):12-14.(in Chinese) 劉何根,趙志軍,王瑩,等.影響全科醫師培訓效益的原因分析及對策[J].中國初級衛生保健,2011,25(3):12-14.

[15]王碧浪,劉穎,張勤,等.全科醫生骨干師資培訓工作的實踐與體會[J].全科醫學臨床與教育,2012,10(1):39-40.

[16]李瑛,紀紅,穆蘭,等.我國現階段全科醫師規范化培訓相關問題及建議[J].中國醫藥導報,2013,10(17):159-162.

[17]Lu ZX.Situation and training of teachers in family physicians field in China[J].Clinical Education of General Practice,2011,9(2):121-122.(in Chinese) 盧祖洵.我國全科醫學師資隊伍現狀分析與建設構想[J].全科醫學臨床與教育,2011,9(2):121-122.

[18]單紅娟,王壯.關于全科醫學教育中存在問題的思考及對策建議[J].中國科教創新導刊,2010(23):147-148.

[19]王碧浪,張勤.淺談全科醫學教育現狀及對策[J].衛生軟科學,2012,26(5):438-439.

[20]Du ZH,Mao XZ.Exploration of methods for training teachers on general education in community[J].Chinese General Practice,2010,13(31):3485-3487.(in Chinese) 杜兆輝,毛秀珍.社區全科教學師資培養方法的探索[J].中國全科醫學,2010,13(31):3485-3487.

[21]門寒雋,韓建軍.當前我國全科醫學師資隊伍建設中的問題及對策[J].中國全科醫學,2006,9(3):185-187.

[22]Xu JR,Guo HS.Effective countermeasures for promoting the overall quality of general medical teachers for physicians with junior college diplomas[J].Chinese General Practice,2011,14(28):3258-3259.(in Chinese) 徐江榮,郭化山.提升專科層次全科醫學師資整體素質的有效對策[J].中國全科醫學,2011,14(28):3258-3259.

[23]Lu Y,Yu DH,Zhang B,et al.Application of problem – based learning model in general practical standard training[J].Chinese General Practice,2014,17(16):1880-1883.(in Chinese) 陸媛,于德華,張斌,等.PBL教學模式在全科醫師規范化培訓中的實踐應用[J].中國全科醫學,2014,17(16):1880-1883.

[24]Wang TH,Pan ZG,Gu J,et al.Application of 360 degree evaluation in competency assessment of community general practice trainers[J].Chinese Journal of General Practitioners,2014,13(7):539-542.(in Chinese) 王天浩,潘志剛,顧杰,等.360°評估在社區全科師資基本能力考核中的應用[J].中華全科醫師雜志,2014,13(7):539-542.

全科醫學論文范文 第2篇

題目:全科醫學與整合醫學的現狀與展望

全科醫學和整合醫學均是新興的醫學學科,強調以人為本,通過有機整合達到最優化的服務。全科醫學是面向社區與家庭,整合臨床醫學、預防醫學、康復醫學以及人文社會學科相關內容于一體的綜合性醫學專業學科[1]。整合醫學指從人的整體出發,將醫學各領域最先進的知識理論和臨床各專科最有效的實踐經驗分別加以有機整合,并根據社會、環境、心理的現實進行修整、調整,使之成為更加符合、更加適合人體健康和疾病治療的新醫學體系[2-3]。全科醫學和整合醫學在某種程度上有相似之處,本文從學科歷史、服務、臨床、教學現狀等多方面進行介紹。

1 學科歷史

我國醫學源遠流長,但對于全科醫學與整合醫學的理論探索晚于國外。早在20世紀中葉,歐美全科醫生認為,醫學專科化發展助長了醫學“非人性化服務”,提出建立全科醫學的必要性,美國、英國、加拿大、澳大利亞分別在1947、1953、1954、1958年成立了全科醫學會[4],自此全科醫學蓬勃發展。美國將全科醫學改名為家庭醫學專科,并于1969年得到正式認可[5],澳大利亞專業資格顧問委員會(NSQAC)于1978年提出“全科醫學是醫學的一個特定和明確的學科”[6]。

20世紀80年代末,全科醫學的概念由我國香港和我國臺灣全科醫學會聯合世界家庭醫生組織(WONCA)傳到大陸。1993年11月中華醫學會全科醫學分會成立,標志著我國全科醫學的誕生。目前我國全科醫學已經初步形成了較為健全的人才培養體系,包含高等院校教育和畢業后繼續教育等項目。社區衛生服務中心管理日趨完善,綜合醫院開始建立全科醫學科,全科醫學的臨床醫療、教學、科研發展初具規模[7]。

相較而言,整合醫學的發展晚于全科醫學,1980年初,美國學者認為現代醫學無法用單一的學科解決相對復雜的疾病,由此提出“整合醫學”的概念,希望能進行多途徑治療。1996年美國正式建立整合醫學委員會(American Integrative and Holistic Medical Committee)[8]。我國在 20世紀 90年代才初步有了整合醫學的理念,至今尚處于萌芽階段。2009年首屆醫學發展高峰論壇——醫學整合會議明確提出了臨床醫學與預防醫學、公共衛生的整合,臨床多學科的整合,高等醫學教育與全民健康需求的整合,以及醫學科學與醫學人文的整合[9]。2012年樊代明院士在整體整合醫學高峰論壇上首次提出整體整合醫學的概念。近些年,整合醫學相關學術組織、學術會議、專業雜志書籍逐漸增多[10]。

2 服務現狀

美國家庭醫生學會指出,“全科醫學是對個人和家庭提供連續性、綜合性醫療保健的醫學專科,是整合生命科學、臨床醫學和行為科學的寬廣專科,其服務范圍涵蓋所有的年齡段”[11-12]。澳大利亞指出全科醫學服務的3P3C特點,即基本的(primary)、預防的(preventive)、以人為中心的(patient-centered)、綜合的(comprehensive)、連續的(continuing)和社區為基礎的(community-based)。與國外全科醫學服務類似,我國全科醫學服務理念的核心是“以人為本,以人的健康為中心,為人群提供健康管理”,旨在解決健康問題和促進健康[13]。全科醫學的服務范圍廣泛,不僅涉及臨床內、外、婦、兒等各個專科,還涉及心理、社會等其他學科領域;而且服務內容基礎,主要解決基本健康問題,如解決常見病、管理慢性病等,提供以預防為先導,實施預防、治療、保健、康復、健康教育與健康促進、計劃生育“六位一體”的連續的、綜合的醫療衛生服務[14]。

此外,歐美的全科醫學服務形式為社區服務,包括全科診所、社區衛生服務中心和老年、兒童等特定人群保健服務中心等,而國內除社區服務,還包括醫院服務,承擔常見未分化疾病、多發病的診療以及全科醫生培養、全科醫學科研的職責,以壯大全科醫生隊伍、引領學科發展,是我國快速發展全科醫學的必然需求。

整合醫學不是專科醫學,嚴格來講是一種認識論,是醫學發展歷程中從專科化向整體化發展的新階段[2]。整合醫學從人的整體出發,將醫學各領域最先進的知識理論和臨床各專科最有效的實踐經驗分別加以有機整合,構建新的醫學知識體系,包括學科間和學科內的整合。前者指的是醫學與教育學、社會學、信息技術、人文學科等的整合;后者包括臨床醫學與其他一級學科如基礎醫學、預防醫學與公共衛生學、藥學、中醫學等的整合和二級學科內的整合[15]。因此,整合醫學的服務理念是將人看成一個整體,多層次深度整合,形成“一體化診療,個體化治療”,還器官為人,現階段服務形式為醫院服務,且在優秀的三級甲等醫院多見。

3 臨床現狀

全科醫學是一門針對個人、家庭和社區開展醫學服務的二級專科醫學,臨床上更偏向于初級醫療衛生保健,全科醫生主要面對常見未分化疾病、多發病、慢性病等。目前,我國社區衛生服務中的慢性病管理卓有成效,全科醫生采用與社區居民簽約的方式,通過與全科醫生簽約進行分級管理,形成了定期隨訪、建立健康檔案、信息管理、健康教育、雙向轉診等一系列管理措施[16],在健康管理過程中形成更有效的全科醫生團隊服務模式,團隊成員包括全科醫生、社區護士、電腦技術人員、公共衛生醫師等[17]。

近些年整合醫學在眼科、心內科、消化科、腫瘤科、精神科、呼吸科、內分泌科等專科有所應用。很多三級甲等醫院開始嘗試二級學科間的整合,如在肛腸外科、口腔科、心內科等科室,針對危重患者開展多學科協作模式(multi-disciplinary team)[18],高度整合知識和團隊,實施多學科專家合作解決疑難雜癥,為患者提供高精深的醫療服務。以心內科為例,歐洲心臟病學會和歐洲心胸外科協會(ESC/EACTS)于2010年聯合發布了心肌血運重建指南,提出了“心臟團隊(heart team)”的概念[19]。在評估高危患者或無癥狀患者診治措施時,心內科醫生即啟動“心臟團隊”的多學科協作模式,團隊包括心內科醫生、心外科醫生、影像學醫生以及麻醉醫生,治療從傳統的“一方主導、一方跟隨”模式轉變為由“心臟團隊”共同商量制定患者的診治措施[20],不同領域的醫生各司其職,實現專科內高精尖的最優化合作,共同為患者保駕護航。

4 教學現狀

實施全科醫師規范化培養制度,是建立全科醫學教育體系的核心,是培養具有合格全科醫師的重要措施。2011年7月《國務院關于建立全科醫生制度的指導意見》指出全科醫生培養將逐步規范為“5+3”模式,為我國國民培養具有合格崗位勝任力的健康守門人[21]。國內各省市全科醫生規培基地根據自身的條件、特色,借鑒學習國外全科醫生培養的成功經驗和做法,就如何提高全科醫生的質量進行了多種教學模式的探索和實踐[22-23],對培養過程中各類問題的解決策略不斷地進行深究、探索,成效明顯[24]。浙江大學醫學院附屬第一醫院探索實踐的全科醫生GP-S導航式多路徑培養模式,就是根據住院醫師不同的生源類別(學歷)、工作去向,將規范化培訓的3年有機分化成多個臺階,使培訓過程變得序貫化、簡單明了化,階段性地提升培訓醫師的臨床能力、教學管理能力、科研能力,更有利于培養全能力的全科醫師[25]。

整合醫學的教學處于摸索階段,目前呼吸科、心內科、消化科、婦產科、傳染科已經進行了整合醫學的教學探索,如心內科提出組建解剖學教師、心內科醫生、心外科醫生和影像科醫生的教學團隊的設想[26];消化科提出由“癥狀”引導,進行“臨床→內鏡→病理→治療后隨訪→門診+內鏡→指導藥物,預防復發”的臨床輪轉模式[27]。只是大多數尚停留在理論探索階段,尚未形成一個完整的體系。

5 展望

全科醫學的發展旨在實現“人人享有衛生保健”的目標,使大多數健康問題可以在基層解決。全科醫學在臨床和教學方面均取得了很大的進步,逐漸形成了自身專科的特色,進一步健全全科醫學的發展體系、完善全科醫生的培訓體系,培養合格的全科醫生[28-29]。全科醫學的發展方向不局限于現有的框架,隨著人們生活質量的提高,對衛生服務的要求更高,我國全科醫學也可以與美國類似,轉化為家庭醫學,貫徹預防醫學導向的診療模式,進一步改善醫患關系,提高服務質量[30]。

整合醫學從患者的角度出發,進行不同學科的聯合與互補以及團隊協作,是為患者提供優化服務的一種模式,該模式已在一些科室展開實踐探索,未來需進一步加強整合醫學的理論研究以及實踐結果研究,推廣整合醫學在更多二級科室的實踐,在教學上開設整合醫學教學課程以及開展整合醫學的繼續教育工作,進一步促進整合醫學的發展。

6 小結

全科醫學作為一門整合生命科學、臨床醫學和行為科學的寬廣專科,醫學知識體系強調學科間或學科內的知識初步整合,在臨床和教學中均體現醫學整合的理念。我國全科醫學已有自身明確的定位和特色,教學也步入正軌,隨著教學模式的進一步探索實踐,有望培養出更優秀的全科醫生,提高社區衛生服務的質量。整合醫學呼吁還器官為人,還癥狀為疾病,這些觀念與全科醫學的“以人為本”觀念類似,診療過程中均要求關注生理、心理和社會。作為一種認識論,整合醫學提倡整體的觀念,診療時整合最先進的知識理論和臨床各專科最有效的實踐經驗,解決復雜問題,強調提供高精尖的服務,適用范圍廣,但推廣開展仍有一定難度。整合醫學的教學尚在理論研究階段,要做到如何整合各個專科達到最好教學效果以及如何解決師資短缺仍是一個難題。

全科醫學論文范文 第3篇

題目:醫學中的全科醫學

【關鍵詞】 全科醫學;初級衛生保健;生物心理社會模式;恩格爾

在我們的生活和工作中,有些詞是張嘴就來的,但耳熟不一定能詳,禁不起進一步追問。還有人熱衷造新詞,或換字游戲,或折騰生僻字,把美妙的中文變得面目全非。然而絕大多數“潮詞靚語”如流星即逝,只有少數詞經得起時間、思辨和實踐的考驗,這是因為它們有深刻的思想后盾,并容許評判。

我很幸運,大學一年級入學教育時,老師告訴我們這些新生,醫學要進入新的時代了,這讓我們非常振奮。入學后幾個月的1980年,中國剛創刊的《醫學與哲學》雜志刊登了喬治·恩格爾(George Engel)的文章《需要新的醫學模式:對生物醫學的挑戰》的摘譯。該文的英文原文付梓于Science雜志上,發表時間是中國恢復高考的那一年(1977年)。在我看來,這個新醫學模式所帶來的思想啟發和指導意義,一點也不亞于20世紀80年代中國改革開放給中國人民帶來的機會和幸福。大學畢業后我在社會醫學教研室工作,繼續沿著恩格爾的思想向前走。

喬治·恩格爾的文章沒有使用任何數據,坦白說,現在讀起來是非常枯燥的。然而截至我寫下面這些文字的時候,其原文擁有20 000多次引用的驕傲成績,其中文摘譯版也有82次引用,這使其成為經典。恩格爾的主要成就是將一個詞牢牢地、經久不衰地納入醫學文獻中,并銘刻在現代醫學人的腦海中,成為醫學界最大的共識和話題。這個詞是:生物心理社會(biopsychosocial)。

恩格爾文章的中文摘譯版本,請讀者移步到《醫學與哲學》去賞讀。下面和大家一起學習的是2005年發表于The Lancet 的英國倫敦大學學院克里斯·麥克瑪納斯教授的文章,麥克瑪納斯教授就對《生物心理社會醫學:理解生病的綜合方式》一書的評論[The Lancet,2005,365(9478):2169-2170. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66761-X],對恩格爾提出的生物心理社會模式進行了再討論。通過這篇文章,我們可以體會到針對恩格爾的理論從來不缺學術討論和思辨,從而讓其得以愈發豐滿和發展。生物心理社會這個詞不是一個口號,而是一種深刻的和可辯的哲學思想。把生物心理社會模式作為認識論和學術范式的全科醫學,對其進行深入理解和反思,并參與爭論和推動演進,是非常必要的。

以下譯文有摘譯。翻譯過程中得到澳大利亞 Monash 大學翻譯專家秦潞山教授指點,特此致謝。

喬治·恩格爾認為,純粹的生物醫學方法“在其框架內沒有給生病的社會、心理和行為因素留下空間”,盡管如今人們對這些因素在疾病中的作用似乎沒有爭議。

事實上,社會過程對疾病作用的認識,至少可以追溯到與恩格爾幾乎同姓的弗里德里希·恩格斯(Friedrich Engels)。恩格斯在 1845年的《英國工人階級的狀況》中描述了快速工業化的英國窮人的令人震驚的生活條件。恩格斯發問:“在這樣的條件下,下層階級怎么可能健康長壽呢?除了死亡率過高、傳染病持續不斷、勞動者體質逐漸惡化之外,還能指望看到什么呢?”(注意區分恩格爾和恩格斯。費里德里希·恩格斯,1820—1895年,德國哲學家,馬克思主義的創始人之一,卡爾·馬克思的摯友。在馬克思去世后,恩格斯繼續領導國際工人運動,幫助馬克思完成未竟的《資本論》等著作,并推動建立了第二國際)

確實如此,只要不是從類人猿的角度,也不必一定要站在天使一邊,就能承認恩格斯和恩格爾的觀點。(類人猿與天使,是一種隱喻;因為是隱喻,所以可以演繹出各種理解。比如類人猿可以是進化和發展,或者對原始事物,或者對日常的隱喻,天使或安琪兒可以是道德和正義,或者對神圣精神,或者對超越日常的隱喻。兩者之間可以有生動的對比,比如“我寧愿成為一個不完美的猿猴,但能通過不斷學習和成長變得更加優秀;而不愿成為一個完美的天使,開始于神圣無暇但因偷食禁果而衰落;這意味著猿猴會變得更好,而天使只會變得更糟”)

不過,生物醫學的概念本身并不是個錯誤,其不需要被取代。正如戴維·韋瑟羅爾爵士(Sir David Weatherall)不久前在The Lancet上所說,“如果某人認為任何醫學分支都不應該與生物學相關,那么他的想法是不可理喻的”。把韋瑟羅爾的說法延展開說,如果某人認為任何醫學分支都不應該關注生物學、心理學和社會學,那么他的想法同樣是不可理喻的。(戴維·韋瑟羅爾爵士,1933—2018年,英國血液病專家,分子遺傳學和病理學研究者,約翰霍普金斯大學和牛津大學教授,基爾大學校長)

《生物心理社會醫學:理解生病的綜合方式》這本書包含很多這樣的爭議。這是一本激動人心的合集,由13位參加過諾華基金會研討會的見多識廣、思路清晰的作者編寫,這本書讓我們有幸在一場精彩的會議上成為墻上的一只蒼蠅(會議室墻上的蒼蠅是一種比喻,有客觀第三者的含義,或指不為人知地傾聽和觀察)。對于那些匆忙的人,或者那些只是喜歡優雅的醫學寫作和思考的人來說,西蒙·韋瑟利教授(Simon Wessely)的前言以機智、幽默和華麗的方式提供了一個很好的概述。(西蒙·韋瑟利教授,1956年—,英國倫敦國王學院教授,精神病學和流行病學專家)

偉大的魯道夫·魏爾嘯(Rudolf Virchow)宣稱“醫學是一門社會科學”,“政治只不過是大規模的醫學”。生物心理社會醫學的思想一直處于孵化和蓬勃發展的狀態。(魯道夫·魏爾嘯,1821—1902年,德國醫學家、人類學家、病理學家、生物學家,被譽為現代病理學之父,社會醫學創始人)

1943年對英國來說是個轉折點,約翰·萊爾 (John Ryle) 從劍橋大學轉到牛津大學建立社會醫學研究所,開創社會醫學學科。萊爾強調心理,認為超過一半的實用醫學是心理學;他也強調社會,認為慢性疾病有其社會病因。他的牛津研究所專注于英國社會醫學,在英國是具有決定性意義的。(約翰·萊爾,1889—1950年,英國醫生和流行病學專家)

不過社會醫學的核心存在一個沖突,托馬斯·麥基翁(Thomas McKewon)和查爾斯·洛(Charles Lowe)在《社會醫學導論》(1966年)中對這個問題進行了分析。狹義的社會醫學局限于流行病學和社會的醫療需求,而廣義的社會醫學是醫學中人道主義傳統的表達,把社會醫學解讀為符合自己愿望和利益的任何解釋。這些五花八門的愿望是社會醫學的現代繼承者(生物心理社會醫學)的障礙。(托馬斯·麥基翁,1912—1988年,英國流行病學和醫學史專家,伯明翰大學社會醫學系主任。其最有名也最具爭議的觀點,是18世紀以來的人口增長是由于經濟條件改善,特別是更好的營養,而不是因為更好的衛生條件、公共衛生措施和改進的醫療服務。查爾斯·洛,1912—1993年,英國威爾士國立社會醫學和職業醫學系主任)

這些廣義和狹義的觀點,一直困擾著當前的生物心理社會醫學。不愿被歸為軟科學的人,通常持狹義的觀點,他們以流行病學中的數學方法為核心,將自己歸類成如生物醫學那樣的硬科學。相比之下,生物醫學的人認為持廣義觀點的人是不可救藥的“軟領域“,沒有明確的方法論,也沒有測量或實驗操作的核心技術。然而更激進的廣義觀點支持者則認為生物心理社會醫學是無所不能、無所不在、無所不知的。生物心理社會醫學面臨的挑戰是超越其名稱的模糊性、理想化的包容性,創建一個真正值得被稱為模型的模型,并且具有適當的解釋性和預測性。

成功的模型是很簡單的,不復雜的。標新立異和包容一切的模型最終都沒有什么實際意義。憤世嫉俗的人重讀恩格爾的論文甚至可能會爭辯說,他最初的模型不是模型的模型,而僅是戰斗的號角。

生物心理社會模式面臨的挑戰涉及還原論、二元論、機械論、方法學和因果關系。心理學和社會學現象是心靈現象,還原論的挑戰是如何將心靈現象與生物醫學致力的細胞、分子和遺傳相結合。從某種意義上說,這是一個不可勝的挑戰,從思想到細胞周期惡性轉化的途徑,只能通過數十億個細胞中的深層生物機制和癌癥基因,而心靈途徑肯定是無法直接訪問或控制這些機制或基因的。話雖如此,自我使用強效毒素(例如煙草煙霧)可以間接改變許多細胞過程,自我吸煙的決定可以由廣告或同伴的行為決定。我們還必須認識到,每次端起一杯咖啡都涉及思想,而且僅是思想就會改變亞細胞細胞器,因為僅僅意圖就會導致突觸囊泡的釋放,從而激活肌肉收縮,讓你把杯子拿起舉到嘴唇上。(還原論認為復雜的事物和現象可以通過分解成幾個部分來進行描述和理解;與還原論相對的是整體論,認為系統是有機整體,而非簡單的幾個部分組合。二元論認為世界由相互獨立的物質和意識兩個本原組成,兩者同等和公平地存在;哲學上的二元論則指既不偏向唯物主義也不偏向唯心主義的思想。機械論認為自然界或人體或心靈是復雜機器或工藝品,自然和人的行為可以從其組成部分和外界影響來解釋)

理清因果關系是很困難的。醫學是否應該只關心最直接的原因,例如造成霍亂病的霍亂弧菌腸毒素?生物醫學尋找的通常是這類近端原因。醫學是否還應該詢問原因的原因,以及原因的原因的原因?正如約翰·斯諾(John Snow)在倫敦寬街水泵上認識到的,公共衛生和貧困是否應該是生物心理社會醫學不可或缺的一部分?喬治·戴維·史密斯(George Davey Smith)在書中講述了一系列具有挑戰性的流行病學警示故事,其中的寓意是,觀察性研究中遭遇的混雜因素,意味著通往真理的唯一道路是隨機對照試驗,并且幾乎不可避免地排除了心理社會作為疾病的真正原因。(約翰·斯諾,1813—1858年,英國醫生,麻醉學專家,現代流行病學的創始人之一。喬治·戴維·史密斯,1959年—,英國流行病學專家,《國際流行病學雜志》前主編)

但不知何故,堅持隨機對照試驗為真理立場的人,會忽略混雜因素的本質。邁克爾·馬莫特 (Michael Marmot) 對社會階層及工作狀況對心臟病的作用的分析,將教育視為風險因素,把“混雜因素”問題凸顯出來。我還渴望在這里討論伊恩·迪里(Ian Deary)關于兒童智力如何預測成人死亡的論述。盡管智力具有遺傳影響、生物學基礎、人類進化作用,及其與階層和社會移民的關系,但在某種程度上,探究智力話題在政治上很不正確。如果死亡取決于人們對行為和生活方式的明智選擇,那么健康責任就成為說起來好聽但實際上不能實現的東西,并伴隨著一系列困難的道德和倫理問題。(邁克爾·馬莫特,1945年—,倫敦大學學院流行病學教授,UCL健康公平研究所主任。伊恩·迪里,1954年—,愛丁堡大學差異心理學教授)

生物心理社會模式是必需品還是奢侈品?當然,天使們肯定會投票支持這個新模式是必需品。彼得·懷特(Peter White) 將生物心理社會模式描述為“將思想、信仰、情感、行為及社會背景,與生物過程的相互作用結合起來,以便更好地了解并管理疾病和失能”。然而,他的表述仍潛伏著兩個領域的感覺:針對生病的“生物性”和針對失能的“心理社會性”。(彼得·懷特,瑪麗女王倫敦大學心理學教授,圣巴塞洛謬醫院精神病學專家,《生物心理社會醫學:理解生病的綜合方式》一書的總編)

感悟——

生物心理社會模式是醫學人不陌生的,全科醫學、社會醫學、公共衛生、預防醫學等對這個詞更是熟悉,認為現代醫學是生物醫學、心理科學、社會科學的組合,那三個圓相互交疊的圖形,更是對這個模式的形象表達。

很多人以為“生物心理社會”這個詞是恩格爾1977年提出的,不過根據牛津英語詞典考證,這個詞最早出現在1951年的《高等教育雜志》(Journal of Higher Education)上。可以想象,恩格爾并非是挑戰科學醫學(生物醫學)的第一人,比如克萊曼恩(Kleinman)等1978年提出,“醫生診斷和治療疾病(身體器官和系統的結構和功能異常),而病人擁有疾病(存在狀態和社會功能減弱的變化經歷)”。世界衛生組織1948年提出,健康不僅是疾病和體弱的匿跡,而是身心健康和社會幸福的完滿狀態。更早的希波克拉底,也提出“哪里有對醫學藝術的熱愛,哪里就有對人性的熱愛”“理解患病的人,要比理解疾病更重要”。因此,恩格爾是對思想的繼承和提煉,把這個形容詞與“模式”合在一起,成為現代醫學的標志性詞匯之一。

生物心理社會模式被文獻反復引用,口耳相傳太多;但其并非是神明,也很容易被濫用。它也受到批評,科學醫學(生物醫學)認為這個模式對科學依據提出質疑,因此會稀釋醫學的純度。也有人認為其存在于理論層面,因此實用性被質疑。不過如麥克瑪納斯教授介紹的,對生物心理社會模式的討論不是為了否定它,而是使其得到發展。

我國有不少學者在引進和使用生物心理社會模式時,稱這是“醫學模式的轉變”。然而我們應該注意到,生物心理社會模式旨在更完整地描述醫療保健和疾病行為,它從來沒有打算取代生物醫學的命題、研究和實踐。生物醫學是生物心理社會模式中重要的且平等的部分,這一點很重要。相似的是,我們不應該在重視第二次衛生革命(應對慢性和非感染性疾病)的同時,否定第一次衛生革命(應對感染性疾病)的存在。當然,這些爭論仍將繼續,麥克瑪納斯教授對于還原論、整體論和二元論的提示,是思辨的思想基礎。

恩格爾文章發表40多年,對促進醫學領域發展發揮了無可替代的作用。不過,將這個模式納入日常醫療服務和健康活動的情形尚未發生。經濟和政治上占主導地位的急性醫療和外科服務(即大醫院服務)、科研生產力最高的生命和生物醫學研究領域,經常忽視恩格爾模式的存在。當一位心內科專家向同事報告心臟病患者的抑郁問題時,會被揶揄為不務正業。有不少醫學服務管理者、醫療實踐者,以及社區的公眾,還不知道或沒有意識到生物心理和社會模式。

很多全科醫生最關心的是怎樣做,而不僅是怎樣說,他們關注怎樣讓生物醫學、心理科學、社會科學領域不再各畫自己的圈子,不再自說自話,而是通過更多的交集,形成內在的還原與整合的平衡(和而不同)。然而,關鍵還是思想。大學本科是建立和拓展醫學思想的階段,而非僅是管狀視野地僅聚焦在解剖結構、病灶器官、生化指標和異常細胞。醫學本科教育對未來醫生思想的形成,應該置于培養醫療工匠之上。

恩格爾是精神病學專家、心理分析師、內科醫生、醫學教授。他出生于美國,獲得約翰·霍普金斯大學的醫學學位。行醫之初,他認為應該完全用物理學方法解釋疾病過程。在哈佛大學醫學院做研究學者時候,認識精神病專家羅馬諾,一起做研究,完成從物理學派轉向心理問題軀體化學派的轉折。他有內科學和精神病學的雙重任命,在醫學培訓和臨床服務中結合了情感和軀體兩個方面,成為心身醫學的主要人物,并最終將模型理論化,發表在Science雜志上。他的學識和實踐背景,是他提出生物心理社會模式的基礎。當然他也注意到了模型落地的關鍵:除非那些控制資源的人有智慧地并冒險地走出完全依賴生物醫學作為唯一醫療保健方法的老路,否則什么都不會改變。

讀懂恩格爾文章,以及隨后的各家討論,并非所見即所得那樣輕松。《Engel,Engels,and the side of the angels》這篇文章的原作者麥克瑪納斯教授,給文章賦予了豐富的語言學、人文學和哲學的意義。他獲得學位的順序是文學學士→醫學學士→文學碩士→哲學博士→醫學博士。在文章題目中,Engel是生物心理社會模式的提出者,Engels是馬克思主義的創始人之一,angels是道德的化身。這對只有醫學背景的人來說,理解起來可能是頗具挑戰的,原文中的“妙梗”也可能會因為翻譯的原因而損失掉。因此翻譯過程中我特地請教Monash大學的秦潞山教授,得到他的指點,特此致謝。

比如秦教授建議將題目翻譯成“恩格爾,恩格斯,安琪兒的一面”,并對其中多個修辭手段進行了分析。這個題目使用了頭韻,增加了令人愉悅的節奏和聲音模式,使其更容易記憶和吸引人。如果angels翻譯成天使,就會失去韻律感,但如果譯成安琪兒,則有了悅耳的旋律。其使用了雙關語,即一種涉及相似發音但不同意思的文字游戲,如Engel和Engels,創造了一種超越單純聲音相似的語言聯系,增加了表達深度,尤其是考慮到恩格斯這樣的人物的歷史背景;使用了慣用表達,如安琪兒的一面,指的是道德上的正確立場,創造了一個隱喻的語境,喚起了道德或正義感,迎合讀者的價值觀;使用了轉喻修辭格,安琪兒被替換為道德上正義的實體或行為,強調了善良的一面。這些修辭增強了表達的巧妙性,吸引了讀者的注意力,鼓勵思考,并可能引發微笑或對語言的欣賞。無論是英譯漢,還是漢譯英,翻譯可能會損失掉一些原文的語言藝術表現和內涵意義,但有扎實功底的翻譯專家會在“達意”上更有經驗,非常值得我們虛心學習和請教。當全科醫學是生物、心理、社會的三合一范式時,無論是研究還是實踐,均需要更多的醫學之外的修養和熏陶。

參考文獻:

從《柳葉刀》200年歷史看現代醫學中的全科醫學發展(八):對恩格爾生物心理社會范式的思辨[J]. 2024,27(12):前插. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2024.A0012.

全科醫學論文范文 第4篇

題目:全科醫學師資培訓研究進展

優質全科醫學師資是培養高質量全科醫生和促進全科醫學發展的重要保證,而我國全科醫學發展起步較晚,目前全科醫學師資從數量上和質量上均無法滿足基層衛生事業的需求。本研究通過查閱國內外全科醫學師資培訓相關文獻,對全科醫學師資培訓的對象、特點以及國內外全科醫學師資培訓現狀進行了總結,并對我國全科醫學師資培訓模式進行了展望。本研究提出應鼓勵綜合性三級醫院全科醫療科承擔主要全科醫學師資培訓工作、制定嚴格準入標準、編寫統一教材、建立全面系統的考核機制及評價體系,以期提高我國全科醫學師資水平,從而培養出高質量的全科醫生。

全科醫學;師資培訓

隨著經濟的飛速發展、社會事業的快速進步、老齡化程度的日益加劇,慢性病患者數量逐年增加,疾病譜也發生了改變,慢性病已經成為嚴重威脅人類健康的重要公共衛生問題[1-2]。然而,過度精細的專業分化和以疾病為中心的醫學診療模式并不能充分滿足居民對醫療和健康的需求。在這種醫療局面下,全科醫學應運而生,填補了專業劃分過細的不足并緩和了醫患之間的矛盾。國外對全科醫學的探索起步較早,已形成一套較為完善的全科醫學師資培訓體系,并培養了大量合格的全科人才[3-4]。相比之下,我國全科醫學發展較晚,雖然目前已取得一些成效,但仍存在一定缺陷,如優質全科醫學師資數量相對不足,臨床能力和帶教能力參差不齊等。2012年原衛生部、教育部、財政部等聯合出臺的《全科醫學師資培訓實施意見(試行)》(衛辦科教發〔2012〕151號)明確指出:以全科醫生培養需求為導向,通過提高全科醫學師資培訓能力和水平,保證全科醫生培養質量[5]。本研究通過查閱國內外全科醫學師資培訓的相關文獻,對全科醫學師資培訓的對象及其特點、國內外全科醫學師資培訓現狀進行總結,并對我國全科醫學師資培訓建設進行了展望,以期提高我國全科醫學師資質量,促進我國全科醫學的發展。

1 全科醫學師資培訓的對象及其特點

全科醫學是綜合臨床醫學、預防醫學、康復醫學、醫學心理學及人文社會學科等為一體的臨床二級學科,以人為中心、以家庭為單位、以社區為范圍、以群體健康為方向,為居民提供連續的、綜合的基本醫療保健服務[6-7]。全科醫學師資培訓重視全科醫學理念、臨床技能、人文科學、社區管理能力的培養,填補了臨床醫學高度專科化的不足,實現了向生物-心理-社會醫學模式的真正轉變。目前我國全科醫學師資培訓的對象主要包括3個方面:(1)綜合性三級醫院全科醫療科的全科醫學師資;(2)綜合醫院臨床醫學包括內、外、婦、兒、急診、康復醫學等各專業科室在內的全科醫學師資;(3)社區教學基地全科醫學師資。

這3類全科醫學師資各具特點。(1)綜合性三級醫院全科醫療科的全科醫學師資:綜合性三級醫院具備優質的醫療資源、較高水平的診療技能及科研能力,其建立全科醫療科后,將綜合性三級醫院各專業科室、二級醫院及社區連接在一起形成醫療聯合體,充分利用了綜合性三級醫院的醫療資源優勢和全科醫療科的橋梁作用,有助于培養慢性病管理的專業全科醫生[8-9]。綜合性三級醫院全科醫療科全科醫學師資是最有潛力成為全科醫學師資骨干的類型。(2)綜合醫院臨床各專業的全科醫學師資:均為高年資醫生,整體素質高,教學理念先進,在專業學科領域的診療、帶教、科研能力均達到了較高水平。但其臨床上面對的主要為急危重癥和疑難病,服務模式、服務對象與全科醫生不同,此類師資可能會缺乏全科醫學理念和診療思維,易導致全科醫生培訓過程中偏離培養目標。因此,此類師資須接受全科醫學師資培訓,結合全科理念和專業特點,改善全科醫學師資帶教理念,以取得更好的成效[10-11]。(3)社區教學基地全科醫學師資:由于長期從事基層醫療衛生工作,社區教學基地全科醫學師資在應用全科醫學理念和全科診療思維方面具有豐富經驗,能在理論和實踐中將全科醫學連續性、綜合性的服務理念傳授給全科醫生。但這類全科醫學師資學歷普遍偏低,基礎醫學知識、臨床操作技能、帶教經驗及帶教意識相對欠缺,仍需進一步提高和改進[12-13]。因此,社區教學基地全科醫學師資將是我國未來重點培訓的師資對象。

上述3類全科醫學師資既有各自不可替代的優勢,同時又有亟須解決的短板問題。全科醫學師資隊伍建設是保障全科醫生培訓的基礎,應充分發揮各類全科醫學師資的優勢,同時加強培訓彌補各自的缺點,加強合作、互相學習,才能培養出具有高水平診療能力、出色管理能力、優質服務能力及強烈人文情感的全科醫生[14]。

2 國內外全科醫學師資培訓現狀

目前世界家庭醫生組織(WONCA)尚未制定全科醫學師資的統一標準,但多數發達國家均已形成了本國較為成熟的全科醫學師資評價標準體系[15-16],其教學目標明確,培養計劃連貫且正規,有嚴格的帶教制度和定期考核制度[3-4]。而我國全科醫學師資培訓尚處于探索階段,面臨著許多亟待解決的深層次問題。

2.1 國外全科醫學師資培訓現狀 英國對全科醫學師資有著較為嚴格的要求,全科醫學師資須符合下列條件:(1)至少5年從業經歷;(2)英國皇家全科醫生學會(Royal College of General Practitioners,RCGP)的會員;(3)完成師資教育培訓課程并通過面試;(4)從業診所的條件、管理模式應符合基本要求,如教育設施、閱覽室、病歷質量等[17]。RCGP制定了統一教材,且每年舉辦暑期學習班對全科醫學師資進行培訓,培訓內容包括患者接觸課程、溝通技巧、咨詢技巧、醫學專業知識、臨床技能等,注重培養服務為先的理念,樹立醫療道德觀和增強服務意識。RCGP還會對全科醫學師資進行統一考核,內容包括理論、技能、帶教水平、教學時間、學生成績、組織管理能力以及教學態度等考核,并對全科醫學師資進行客觀評價。全科醫學師資資格并非終身制,一般2~3年后需重新考核[18]。在英國得到廣泛好評的是CRISISS的教育評價體系,即:便利(Convenience)、相關(Relevance)、個體化(Individualization)、自我評價(Self-assessment)、興趣(Interest)、反思(Speculation)、系統化(Systematic)[19],這種模式打破了師資培訓的時間局限性,可采取遠程教育和多種溝通渠道,進度靈活,充分考慮了師資個體之間存在的差異。其重要環節是自我評價,通過遠程學習,提出問題和解決問題,注重提高全科醫學師資的興趣,完善系統化、連續的培訓計劃,通過組織全科醫學師資集體備課、教學交流會議、分享授課方法、討論問題等方式,提高教學效果。英國通過CRISISS的教育培訓評價體系,培育了大量合格的全科醫學師資,為高質量全科醫生的培養奠定了基礎,該模式也得到了世界各國全科醫學師資培訓專家的認可[20]。

美國和澳大利亞全科醫學師資的準入標準與培訓方式存在相似之處,要求全科醫學師資必須具備數年工作經驗。全科醫學師資資格并非終身制,美國要求全科醫學師資每6年參加1次考核。澳大利亞要求全科醫學師資業余時間參與全科醫學活動、全科繼續教育活動及每周安排教學任務,并獲得醫療保險委員會認可[21]。全科醫學師資準入標準注重師資的臨床工作經驗、教學能力及其對全科培訓工作的熱情和追求,而并未把學歷和職稱列在全科醫學師資的準入標準中[22]。美國家庭醫師學會(American Academy of Family Physicians,AAFP)、澳大利亞皇家全科醫生學會(Royal Australian College of General Practitioners,RACGP)聯合本國非營利社區團體各自制定全科醫學師資培訓教材,采取課堂教育、刊授、電話及網絡教學服務等培訓方式,同時組織教學交流會議、課題討論,探討授課方法和授課過程中存在的問題。定期考核全科醫學師資帶教水平、教學時間及教學成績,評選優秀的全科醫學師資,從而加強培訓效果,推進課程改革[23]。澳大利亞要求全科醫學師資每3年參加1次考核,到期后需重新申請,合格者才能繼續師資培訓工作。

2.2 我國全科醫學師資培訓現狀 我國全科醫學發展尚處于初期階段,目前尚未針對全科醫學師資準入標準、培訓及考核建立一套具體、統一、科學的評價體系。(1)在全科醫學師資構成方面,起初我國全科醫學師資隊伍主要由無臨床醫學專業背景的公共衛生與預防醫學人員構成,目前逐漸增加了綜合醫院專科醫生和社區衛生服務機構醫生,但仍缺乏專職全科醫學師資[24]。(2)在培訓模式方面,目前培訓主要以短期、集中培訓為主。培訓內容主要包括全科醫學概論、慢性病管理與健康保健、急救理論與技能等,但缺乏統一培訓教材。由于全科醫學師資缺乏全科醫學理念和社區工作經驗,對全科醫學理念、診療思維及社區服務內容了解不多,較少注重帶教能力的培養,因此培訓效果不太理想[25]。為切實提高全科醫學師資帶教能力,部分地區將新型的教學方法和即時實戰演練應用于培訓中,這些新型的教學方法包括基于問題的學習(problem-based learning,PBL)教學法、案例討論法、角色扮演法、小組討論法等,改變了傳統“填鴨式”的學習模式,通過理論與實踐相結合,充分調動學員學習的積極性[26-29]。(3)在考核制度方面,目前國內尚未形成完善的考核制度,理論內容的考核主要通過筆試進行。對全科醫學診療能力和帶教能力的考核主要依靠情景模擬法和教學基地帶教實踐,如應用角色扮演法考察在模擬真實環境下學員的全科醫學思維和醫療技能,在實際帶教過程中給予指導。

王天浩等[30]將360°評估應用于上海市社區全科醫學師資的能力評估中,由上級領導、同事、護士、本人及學生共同進行評價,全方位評估全科醫學師資的個人素質、實踐能力、帶教能力,并將評估結果反饋給本人,以便進一步改進。陸媛等[31]在層次分析法統計原理的基礎上,構建了全科醫學師資的評價體系,經過多層次問卷分析和科學計算制定全科醫學師資的納入、評價及考核標準。準入標準除學歷、職稱、教學背景、科研能力外,還通過患者滿意度調查、同行評議等對全科醫學師資的醫德醫風、教學熱情進行客觀分析。并對全醫學師資的教學態度、方法、內容及溝通能力等進行綜合評價,充分體現全科教學的特色。在統一標準的基礎上,結合360°評估方法,對全科醫學師資的教學效果、繼續教育、科研成果等方面進行全方面的定期考核,實現全科教學的動態管理,保證全科醫學培訓的質量。饒昕等[32]對全科醫學師資模式進行了多方位的探索。全科醫學師資準入標準如下:(1)全科醫學臨床師資:具有本科及以上學歷、主治醫師及以上職稱,具有較豐富的臨床醫療和教學經驗、較強的全科醫學理念和全科醫療臨床思維能力,熱愛全科醫生培養工作,熟悉城鄉基層醫療衛生工作;(2)社區師資:具有大專及以上學歷、中級及以上職稱,基層臨床醫療和相關公共衛生服務經驗豐富。培訓模式為:主要為集中培訓,培訓時間為56課時,教學形式豐富,如集中授課與點評相結合、PBL與參觀實習相結合等。評估內容:包括授課時語言表達能力、對授課內容的熟悉程度、對授課方式的靈活把握、現代教具應用等。盡管此模式已取得了較好的效果,但由于培訓時間緊、授課內容多、培訓模式欠靈活、缺少床旁及門診等實踐教學,仍需進一步改進。

3 我國全科醫學師資培訓的展望

全科醫生作為基層醫療衛生服務的“守門人”,其臨床技能、服務能力均直接影響居民健康,全科醫學師資綜合能力的提高是培養高質量全科醫生的根本保障[15]。綜合性三級醫院建立并發展全科醫療科是全科醫學師資隊伍建設的基本條件,綜合性三級醫院全科醫療科依托大型醫院優質醫療資源和帶教優勢,是承擔全科醫學師資培訓的最優選機構[33]。可組織專科、全科、公共衛生領域專家組成教學團隊,教學內容應涵蓋全科醫學概論、慢性病管理、婦女及小兒保健、急救知識等多個方面。在國家相關部門和政策的指導下,組織各領域專家編寫統一的適用教材、制定師資準入標準、評價標準和考核機制。

在準入標準上,全科醫學師資培訓以臨床師資和基層實踐師資為重點,具體準入標準參照《全科醫學師資培訓實施意見(試行)》[5]。由于臨床師資及社區師資人員學歷及臨床能力的差異,臨床師資培養內容主要包含全科醫學理念及全科醫學診療思維,而社區師資培訓主要包括臨床診療能力、帶教意識、帶教能力、溝通能力、教學方法以及科研能力的培養。

在時間安排上,師資培訓采用集中培訓與分散培訓相結合的模式,先采用全脫產方式安排1周的時間集中培訓,學員完成培訓后返回原單位自學培訓教材7周,并向培訓機構及時反饋學習進展,培訓機構同時為全科醫學師資提供繼續教育網絡平臺,緩解了交通不便、時間較少的師資不能長期脫產參加培訓的矛盾[34]。

在培訓途徑方面,為取得更好的培訓效果,應提供多種繼續教育途徑,綜合性三級醫院全科醫療科專家定期到社區診所進行師資培訓,并監督和評估社區師資的教學實踐及帶教效果。同時社區師資也定期到綜合性三級醫院全科醫療科進修和學習,彌補知識水平和醫療技能的不足,保障社區全科醫學師資的帶教能力、服務能力及醫療技術水平得到整體提升。培訓機構每月組織全科醫學師資進行1次集中備課,這樣既有利于學員之間互相交流,又有利于自我反思與總結。

在考核機制方面,應借鑒國外先進經驗,建立合適的考核機制,建議取消全科醫學師資培訓合格證書“終身制”,定期進行重新申請和考核,如每3年對全科醫學師資帶教水平、教學時間、科研成果及學員的考試成績進行考核,合格者才能繼續擔任師資培訓工作。考核標準中,應增加教學態度的考核,由上級領導、同事及學員進行評估,以督促全科醫學師資不斷學習,加強培訓效果,保證全科醫療服務的質量。

全科醫學論文范文 第5篇

題目:全科醫學師資質量評價體系建設研究進展

2011年7月,《國務院關于建立全科醫生制度的指導意見》[1]中指出,到2020年,在我國初步建立起充滿生機和活力的全科醫生制度,形成基本統一規范的全科醫生培養模式和“首診在基層”的服務模式。經過近10年的發展,我國全科醫生在數量上已經滿足全科醫生制度的要求,但質量參差不齊,尚不能滿足基層衛生事業的要求,因此,培養優秀全科醫生的工作迫在眉睫。培養優秀全科醫生離不開高質量的全科醫學師資,英國、澳大利亞和美國已建立起一套完整適用的全科醫學師資標準體系,有嚴格的師資準入標準、培訓及考核過程,并且具備完善的職業發展和支持體系[2-5]。相比之下,我國尚缺乏完善的全科醫學培訓體系及全科醫學師資的質量評價體系。本文通過查閱國內外全科醫生培訓、全科醫學師資培訓的相關網站及文獻,對全科醫學師資的角色和功能、準入標準、質量評價標準、認證標準進行總結,并對我國全科醫學師資質量評價及認證指標體系的發展進行展望,提示未來應構建適應中國國情的全科醫學師資質量評價及認定指標體系,以加強我國全科醫學師資隊伍建設,進而提高我國全科醫生的培養質量,保障全科醫學的發展。

1 全科醫學師資的角色與功能

英國皇家全科醫師學會、澳大利亞皇家全科醫師學會(RACGP)和美國家庭醫生委員會要求全科醫學師資具有醫生和教師的雙重角色,要求其必須是上述學會認證的全科醫生,能夠保證安全有效的患者照護,能夠為全科醫生提供安全的教學、工作環境,能夠保證足夠的教學時間,定期觀察全科醫生表現并進行評估、熟悉各種評估手段等。

我國全科醫學師資的構成與國外大致相同,主要有3類來源,包括理論師資、臨床實踐師資、社區實踐培訓師資。《全科醫學師資培訓實施意見(試行)》[6]指出了臨床實踐師資、社區實踐培訓師資的準入標準,主要對這兩類師資的學歷、臨床工作年限提出了具體要求,未對理論師資的準入標準提出明確要求。理論師資主要來自高等醫學院校的全科醫學專業,少部分來自預防醫學等相關專業,其本職工作是教師,不參與臨床工作,負責全科醫學概論、預防保健知識等課程。臨床實踐師資主要由綜合醫院專科醫生、全科醫生組成,負責教授全科醫生臨床知識、技能操作及臨床實踐帶教。社區實踐師資主要由社區全科醫生組成,負責講授社區衛生服務實踐、社區管理等課程。

2 國內外全科醫學師資質量評價體系建設與發展現狀

國外全科醫學師資的建設重點是全科醫學整體教育工作,全科醫學師資隊伍的專業知識和實踐經驗層次較高,較為合理,臨床專業能力與實踐工作緊密結合;此外,國外多由非營利團體制定全科醫學師資培訓、考核評價制度及標準,負責培訓、質量評價及認證工作,編制統一教材、制定師資培養內容及培訓基地質量評價的相關指標[7],已經建立一套完整且適用的全科醫學師資質量體系。

2.1 英國全科醫學師資質量評價體系

在英國,注冊全科醫生2年后,可以申請全科醫學師資資格,部分地區要求臨床主管才能申請。申請者需要完成5 d的師資培訓、3篇教學論文和1個教學項目,需要多次觀看學習全科醫學師資現場帶教情況、帶教視頻,并撰寫材料給予總結評價,后期再錄制其個人的帶教視頻,作為考核項目,由專家觀看審核、反饋評價,此外,也要求師資有明確的帶教計劃,提高教學能力的計劃等,考核過程一般需要1~2年時間。申請全科醫學師資的全科醫生在完成培訓材料準備、培訓視頻錄制、帶教計劃表完善等相關申請要求后,可以向當地的醫學院校申請考核[8]。

2.1.1 準入標準:(1)具備≥5年的全科醫學帶教經歷;(2)自愿從事全科帶教工作,并有足夠的時間和精力完成帶教工作;(3)有持續的學習教育理念并能不斷提高教學技能;(4)具備評價與反饋的能力。

2.1.2 考核方式:主要為現場評估考核,評估考核項目包括診所環境、診所教學硬件設備、全科醫生的教學能力等,并對全科醫生、診所主任、同事及全科學員進行訪談,以從多個考核者的角度出發,使得評估結果更為全面、客觀,訪談內容包括:被考核者的職業素養、交流能力、教學理論及實踐能力等[7]。

2.1.3 質量評價標準:(1)評估-反饋的能力:能清晰地了解全科學員在學習過程中出現的問題,指導學員解決問題,并給予反饋評價。(2)專業能力:熟悉全科醫學理論和以學員為中心的教育理論;有一定的職業規劃;并擁有根據學員的學習及接受能力調整教學進度的能力。(3)教學能力:熟知本專業的理論、常見問題;熟知本專業的培訓要求;注重團隊合作;能完成教學評估和教學記錄。(4)教學效果及個人發展:適時、動態了解全科學員的學習情況并進行評估教學效果;擁有教學能力;擁有自我監管實踐能力[8-14]。

2.1.4 認證標準:全科醫學師資資格初次認定時間一般為2~3年,3年后須重新認定。每5年重新注冊認證1次后才可以有繼續帶教的資格,認證標準同質量評價標準[9]。

2.2 澳大利亞全科醫學師資質量評價體系

RACGP要求全科醫學師資首先要對全科醫學熱愛,是一名優秀的全科醫生,并具有≥4年的全科醫生培訓經驗;同時要求全科醫學師資的申請者是州醫學委員會的會員,并進行醫生注冊登記,且在注冊期間沒有被取消會員資格的歷史[15-18]。

2.2.1 準入標準:于2005年由RACGP制定[19],具體要求如下:(1)合格的醫生;(2)優秀的全科醫生;(3)熱愛全科醫學專業;(4)具有教師資格;(5)具備教學能力,掌握教學技巧,能保證指導學生的時間[15]。準入標準中強調師資申請者對全科醫學及全科醫學教學工作的熱愛,并側重申請者的臨床能力和教學經驗。

2.2.2 考核方式:應用客觀結構化教學測驗(objective structured teaching valuation,OSTE)對全科醫學師資的教學能力開展評價。

2.2.3 質量評價標準:(1)教學態度:考核申請者對全科醫學專業的熱愛,能夠主動奉獻,不斷提高自身教學能力和教學質量。(2)教學方法:可靈活應用全科思維的教學方法,能運用以問題為導向的教學方法(Problem Based Learning,PBL)[5]、角色扮演、案例教學、小組討論、啟發式教學等方法,并注重與學員的互動交流。(3)教學內容:圍繞全科學員輪轉細則,重點突出,體現全科醫學理念。(4)教學計劃:過程和結果可衡量、目標和活動可實現、內容與全科醫學實踐的關聯性強,以及良好的時間計劃和管理[20-23]。

2.2.4 認證標準:全科醫學師資資格初次認定時間一般為1年,1年后須重新認定,以后每3年重新注冊認證1次,認證標準同質量評價標準[15]。

2.3 美國全科醫學師資質量評價體系

美國全科醫學師資由美國家庭醫生委員會管理,要求師資是美國畢業后醫學教育認證委員會(Accreditation Council for Graduate Medical Education,ACGME)的會員,強調師資帶教團隊協作教學,教學團隊由全科醫學師資、專科師資、藥劑師資、行為治療師資、社會功能者及營養科師資等組成,團隊中至少有1名應是專職師資帶教學,專職師資要保證足夠的教學時間。

2.3.1 準入標準:美國全科醫學師資準入標準條目較少,主要包括以下內容:(1)被ACGME認證;(2)強調團隊協作教學,要求每6名全科住院醫師中至少有1名專職全科醫學師資;(3)要求教學團隊中每名師資均具備多年工作經驗;(4)每6年參加1次考核,并考試合格。但準入標準中未對學歷和職稱做出明確的要求[24]。

2.3.2 考核方式:美國評價全科醫學師資教學能力也采用OSTE。

2.3.3 質量評價標準:(1)職業素養:要求師資熱愛全科醫學教學工作,具備過硬的臨床能力,并圍繞全科醫學思維,不斷提高自身素質,提高教學及醫療工作。(2)教學方法:全科醫學師資帶教過程中PBL、成果導向教育理念(Outcome-based Education,OBE)課程體系、病案討論等靈活的教學方式應用廣泛,并要求全科醫學師資在教學過程中,以全科醫生為中心,培養全科醫生主動參與、獨立思考的學習能力和思維能力[25]。(3)評價反饋能力:定期評價學員學習情況及教學效果,通過學員情況給予教學反饋,發現教學過程中的不足之處,不斷提高教學質量。

2.3.4 認證標準:全科醫學師資被認定師資資格后每6年需重新注冊認證1次,認證標準同質量評價標準。

2.4 我國全科醫學師資質量評價體系

我國基層實踐師資多為轉崗而來,臨床師資主要依賴綜合醫院專科師資,缺少專職優秀全科醫學師資,有研究顯示,我國僅有26%省份的全科醫學師資接受過系統的全科醫學培訓[26-27]。我國目前尚無統一的全科醫學師資能力的評價標準及客觀的評價體系,常用的是360度評估法,主要通過上級領導、同級同事、學員對全科醫學師資進行教學滿意度調查,并結合學員的階段考核成績來間接評價。近幾年,國內部分省市嘗試建立全科醫學師資評價制度,對全科醫學師資的職業道德、文化素養、臨床能力、教學能力、對教學工作的熱愛、終身學習態度等進行評價和考核。

陸媛等[28-29]通過對上海市70位全科醫學專家開展專家咨詢,構建了上海市全科臨床師資納入、培訓、考核標準的三級基本層次框架,提出以下建議:(1)全科醫學師資準入標準中應包括申請者的學歷水平、教學背景、教學能力和教學經歷;(2)全科醫學師資教學能力評價應從教學方法、教學態度、教學內容、醫患溝通等多方面出發,要求申請者教學過程中體現全科醫學思維,靈活應用PBL、角色扮演、案例教學、啟發式教學、小組討論教學等多種教學方法;(3)評價考核標準包括教學效果、反饋評估、繼續教育、科研成果等指標。趙軼明等[30]提出,要對全科醫學師資定期進行考核,考核評價標準按權重大小依次是:醫德醫風、反饋評估、教學效果、年度考核成績、科研成果。浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院全科醫學科朱文華等[31]提出構建四元合力全科醫學師資團隊模式的思路,即全科導師-全科醫學師資-專科師資-社區師資,以全科導師為主導,四元合力,優勢互補,有機銜接,協同管理,指導帶教,實現優勢互補帶教,有機銜接培養,實現與基層全科崗位的無縫對接,通過合力帶教具體實施中的集體備課、教學演練,進一步提升師資團隊的教學效果;此外,浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院全科住院醫師規范化培訓基地也提出對全科醫學師資的考核評價首先要把好入口,有嚴格的準入標準,對師資進行分層次管理與考核,其中分層標準包括帶教時間、專業來源等[32]。

2.4.1 認證標準:我國對全科醫學師資認證的標準鮮見有統一的規定,鮮有相關機構對全科醫學師資質量評價、認證標準做出整體、統一要求。

2.4.2 我國全科醫學師資質量評價體系建設存在的問題:盡管我國在全科醫學師資培養上取得了一定進展,但在全科醫學師資質量評價體系的建設過程中仍存在一些問題。首先,缺少權威的全科醫學師資管理機構,缺少頂層建設及系統質量評價體系;其次,師資培訓過程中缺少對溝通技巧、教學方法、評價工具的培訓,目前鮮見統一教材和系統培訓計劃;此外,當前仍缺少質量評價體系標準和機構;最后,高質量的全科醫學師資培訓基地較少。

3 我國全科醫學師資質量評價體系的改進措施

全科醫學師資的準入、質量評價和認證考核是師資隊伍建設發展的3個重要環節[33],培養高質量全科醫生和促進全科醫學發展的關鍵在于優質的全科醫學師資,其職業素養、專業水平、教學能力、科研能力等直接影響著未來全科醫生的整體素質,只有加強全科醫學師資隊伍的構建,才能保證全科醫生數量和質量的雙重提高[34-37],在英國、澳大利亞、美國等發達國家,有嚴格的全科醫學師資準入標準、培訓及考核過程,并且具備完善的職業發展和支持體系,其師資質量評價體系在發展中國家的適應性有待進一步探討,我國全科醫學起步較晚,目前還沒有統一的、權威的全科醫學師資質量評價體系,促進我國全科醫學師資質量評價體系建設的措施如下。

3.1 提高管理水平,確保全科醫學師資質量

應成立權威的全科醫學師資專業委員會制定師資準入、質量評價和認證考核的標準,建立系統的師資培訓管理制度,省級衛生健康部門負責組織實施,或委托有條件的社會組織,如符合條件的學(協)會等。不論采取何種方式,都應在省級衛生健康部門監管下開展各項工作,如定期舉辦培訓班對全科醫學師資進行培訓,組織統一考核,開展質量評價工作、認證工作,同時加強對地方工作指導和過程、結果監管。

在全科醫學師資專業委員會的監督下,各省篩選出1~2家優秀全科醫學師資培訓基地,并優化全科醫學師資的準入標準,參照國外全科醫學發達國家和地區的經驗,并結合我國全科醫學發展的現狀,在全科醫學師資的準入標準中把全科醫學理念和診療思維能力放在首位,并要求申請者具有高校教師崗位培訓合格證書和全科醫學師資培訓合格證書,同時具備醫生與教師雙重身份,建立一支相對固定、優質的全科醫學師資隊伍。此外,也應要求符合培訓條件的醫學院校成立獨立的全科醫學系,在本科教育的低年級課程中增加全科醫學課程,吸引優秀的醫學生加入全科醫生隊伍,發展全科醫學研究生教育,以整體提高全科醫學師資隊伍的教學能力和科研能力。

3.2 建立全科醫學師資培訓制度及培訓體系

組織各領域專家,統一編寫全科醫學師資培訓教材,規范全科醫學師資培訓制度。全科醫學師資培訓采取集中培訓和線上培訓結合的方式,建議師資每年到培訓基地參加理論及技能培訓4周,內容包括臨床教學技巧、交流技巧、全科醫生的臨床思維、教學技能培訓、教學小組討論、集體備課等,集中培訓結束后自學教材7周,每年需參加4~6個線上教學會議,會議內容主要圍繞帶教方法、授課計劃與定期考核、教學過程中遇到的困難和存在的問題等,通過討論及總結等多種形式改善并提高其教學能力。

也可發揮互聯網及團隊教學的優勢,成立教學小組,以接受過系統全科醫學師資培訓的師資作為核心組織者、專職師資,組織相關師資共同參與備課。并鼓勵全科醫學師資到國內外先進的全科醫學機構進修學習,同時聘請國內外全科醫學專家授課,講授教育學及心理學理論、教學技巧等內容,以有效提高師資教學能力;此外,可定期開展授課、教學查房比賽,以全面提高師資的綜合能力,調動各類師資參與教學工作的積極性,也可將教學工作納入績效考核及職稱評定,充分體現全科醫學師資的勞務價值。

3.3 多維度、多渠道、多視覺地評價全科醫學師資的教學工作

全科醫學師資專業委員會應重視全科醫學師資帶教的過程管理,定期開展質量評價,評價不限于對師資的考核,應對師資所在的基地進行現場評估考核,包括基地條件、激勵措施等。此外,質量評價過程中應注重全科醫學師資作為醫師和教師兩個角色的考察,具體指標有:專業能力和職業素養、與時俱進的教學理念、教學能力、評價反饋能力、繼續教育等,還應通過上級領導、學員、同事、教務處以及個人綜合評價該師資的能力[38-40]。

3.4 建立全科醫學師資認證制度

強化對全科醫學師資的培訓和資格認證,建立退出機制,定期對全科醫學師資進行評估,審核其是否具備繼續帶教的資格,通過規范的全科醫學師資質量評價和認證標準,衡量全科醫學師資帶教水平,定期換證,每5年考核1次,考核不合格者,需要第2年重新考核,考核合格者才能繼續承擔全科醫學師資工作。

4 小結

綜上,在英國、澳大利亞、美國等發達國家,有嚴格的全科醫學師資準入標準、培訓及考核過程,并且具備完善的職業發展和支持體系,相比之下,我國還沒有統一的、權威的全科醫學師資質量評價體系。為提高我國全科醫生的培養質量,保障全科醫學的發展,應成立權威機構,頂層設計培訓體系,建立一套適合我國國情的全科醫學師資準入、質量評價、認證標準,對已獲得準入資質的全科醫學師資的教學質量和教學效果做出綜合性評價,定期對師資進行考核,及時反饋并改進,并了解可能影響評審認證工作的內在和外在因素,重視過程管理,以評促建、以評促改,將有助于提高全科醫學師資的整體素質和教學質量,形成長效的全科醫學師資質量評價體系,促使我國全科醫學教育更快、更穩發展。

全科醫學論文范文 第6篇

題目:我國全科醫學發展歷史與現狀分析

全科醫療服務是被世界公認的適應第二次衛生革命需要的全球重要衛生政策之一。全科醫療被世界衛生組織稱為“最經濟”、“最適宜”的醫療衛生保健服務模式。全科醫學誕生于20世紀60年代,是一個以人為中心、以維護和促進健康為目標,向個人、家庭與全社會提供連續、綜合的基本衛生服務的新型醫學學科。國外的全科醫學發展較早,已相對成熟。我國全科醫學起步較晚,目前全科醫生的培養尚處于發展的初級階段。本文對我國全科醫學的發展歷史、發展現狀和存在的問題做一簡要回顧,希望通過總結經驗促進我國全科醫學事業的進一步發展。

1 我國全科醫學的發展過程

1.1全科醫學的引進階段:20世紀80年代—1996年全科醫學的概念在20世紀80年代后期引入我國大陸。在1986—1988年,世界家庭醫師學會的主要領導和一些來自歐美國家以及我國香港、臺灣地區的全科/家庭醫生陸續來我國大陸訪問,介紹了全科醫學/家庭醫學。1989年11月在北京召開了第一屆國際全科醫學學術會議,同年成立了北京全科醫學會,在首都醫科大學成立了國內首家全科醫師培訓中心,第二年加入了世界家庭醫生學會作為準會員。1993年11月,中華醫學會全科醫學分會成立,并召開了第二屆北京國際全科醫學學術研討會。至此,全科醫學作為一個新型臨床學科在我國正式建立。

90年代初全國首屆全科醫學教育與服務現場研究會在浙江金華召開。此后,首批本科、大專、中專等層次的全科醫生分別由首都醫科大學、原浙江醫科大學、金華衛校開始培養。1994年,上海醫科大學附屬中山醫院成立全科醫學科。1995年8月10日,中華醫學會全科醫學分會正式成為世界家庭醫師組織成員。1996年首都醫科大學成立了全科醫學教研室。

從1993年全科醫學正式在我國建立至1997年以前,全科醫學在我國的發展僅限于在局部地區的試點研究,尚未在全國廣泛展開。從總體上來看,這一時期的全科醫學仍處于概念傳播和理論探討階段。

1.2全科醫學發展的初期:1997—2008年1997年《中共中央、國務院關于衛生改革與發展的決定》中做出了“加快發展全科醫學,培養全科醫生”的重要決策。社區衛生服務的各種配套與保障政策也相繼出臺。1999年12月衛生部召開了“全國全科醫學教育工作會議”,標志著全科醫學教育工作正式啟動[1],開始進入規范化發展階段。1999年,南京醫科大學開始招收全日制本科臨床醫學全科醫學專業方向的學生。

2000年衛生部頒發了《關于發展全科醫學教育的意見》、《全科醫師崗位培訓大綱》、《全科醫師規范化培訓試行辦法》、《全科醫師規范化培訓大綱(試行)》,提出了我國全科醫學教育的發展目標:建立起具有中國特色的、適應衛生事業改革與發展需要的全科醫學教育體系,培養一大批能滿足人民群眾基本衛生保健需求的全科醫學人才;到2000年,構建全科醫學教育體系基本框架;到2005年,初步建立起全科醫學教育體系;在大中城市基本完成在職人員全科醫師崗位培訓,逐步推廣畢業后全科醫學教育工作,到2010年,在全國范圍內,建立起較為完善的全科醫學教育體系[2]。

2006年2月24日國務院召開全國城市社區衛生工作會議出臺《國務院關于發展城市社區衛生服務的指導意見》,要求教育部門負責全科醫學和社區護理學科教育,將社區衛生服務技能作為醫學教育的重要內容。2006年6月人事部、衛生部、教育部、財政部、國家中醫藥管理局聯合頒發了《關于加強城市社區衛生人才隊伍建設的指導意見》,要求加強全科醫學、社區護理學教育和學科建設。

政府頒布的這一系列配套文件,極大地改善了全科醫學發展的政策環境,至此全科醫學發展的政策環境已經初步形成。

1.3全科醫學發展的新時期:2009年—現在從2009年新醫改開始,我國全科醫學的發展進入一個新時期。2009年3月《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》提出,要通過發展全科醫學解決老齡化社會帶來的嚴峻的老年人口保健醫護照顧問題。2010年3月25日國家六部委印發的《以全科醫生為重點的基層醫療衛生隊伍建設規劃》提出,到2020年,通過多種途徑培養30萬名全科醫生,逐步形成一支數量適宜、質量較高、結構合理、適應基本醫療衛生制度需要的基層醫療衛生隊伍,基本滿足“小病在基層”的人力支撐要求。2010年5月21日,李克強副總理在全國深化醫藥衛生體制改革工作會議暨省部級領導干部深化醫藥衛生體制改革專題研討班結業式上提出:把保基本、強基層、建機制作為醫改工作的中心。

2011年5月,北京大學醫學部決定成立北京大學醫學部全科醫學系。2011年 6月22日,國務院總理溫家寶在國務院常務會議中提出“建立全科醫生制度”,會議要求:經過幾年的努力,形成統一規范的全科醫生培養模式,即先接受5年的臨床醫學(含中醫學)專業本科教育,再接受3年的全科醫生規范化培養的“5+3”模式。基本實現城鄉每萬名居民有2~3名合格的全科醫生。這對全科醫學的發展和全科醫生的培養將起到重大的推動作用。2011年7月國務院發布《關于建立全科醫生制度的指導意見》明確提出:初步建立充滿生機和活力的全科醫生制度,基本形成統一規范的全科醫生培養模式和“首診在基層”的服務模式。

這一系列相配套的指導性文件的出臺,標志著我國的全科醫學、全科醫療、全科醫生建設將步入制度化軌道,并將對建設社區衛生服務中心、推進醫療改革、解決看病難問題起到關鍵性作用。總之,近年來政府頒布的一系列文件使我國全科醫學的發展邁向了更高的階段并且日益成熟。

2 全科醫學在我國的發展現狀與問題

2.1全科醫生隊伍發展現狀與問題按照規劃,我國全科醫生的發展要實現“每萬名居民有2~3名合格的全科醫生”的目標。但目前,我國社區衛生服務機構注冊的全科醫生只有0.73名/萬人,數量嚴重不足。我國目前從事全科醫療工作的醫生僅占醫生總數的8%(不算預防保健醫師),而美國全科醫生占醫生總數的34%,英國可達50%,加拿大的全科醫生也占醫生總數的50%[3]。

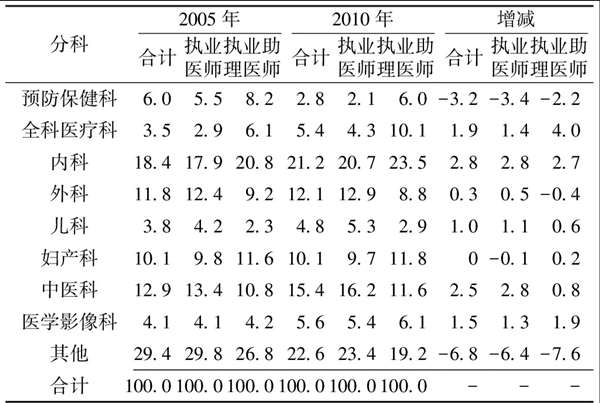

2005年和2010年分科執業(助理)醫師構成及其變化情況見表1。2010年全科醫療科執業(助理)醫師數占所有分科統計的執業(助理)醫師總數的比例為5.4%,其中全科醫療科執業醫師占4.3%(2010年全科醫療科執業醫師數8.48萬/該年全國執業醫師總數197.3萬),全科醫療科執業助理醫師占10.1%。全科醫療科執業(助理)醫師數占所有分科統計的執業(助理)醫師總數的比例從2005年的3.5%上升為2010年的5.4%,增加1.9%;低于內科、中醫科的增加幅度(分別為2.8%、2.5%)。其中,全科醫療科執業醫師的增加幅度為1.4%,執業助理醫師的增加幅度為4.0%。說明有全科醫療執業資格的醫生中,增加的主要是全科醫療執業助理醫師。雖然全科醫療科執業(助理)醫師數有所增加,但是就總數而言,依然不能滿足需求。

表1分科執業(助理)醫師構成及其變化(%)

Table1Component and its change of licensed(assistant) doctors among different departments

注:數據來源于《2011中國衛生統計年鑒》[4],本表不包括村衛生室數字;-表示無此項數據

2.2全科醫生人才培養現狀與問題2000年衛生部成立了全科醫學培訓中心,2006年組織專家組對各省申報的全科醫師培訓基地進行評審,確認全國34家全科醫學專科醫師培訓試點基地,相繼各省評審出省級培訓基地。近年來,國內一些醫學院校也開始設置全科醫學系,或開設全科醫學課程。衛生部全科醫師培訓中心2010年調查了128所開設臨床醫學專業本科生教育的高等院校,其中有63所院校開設全科醫學課程。2011年,國內首都醫科大學、復旦大學醫學院、浙江大學醫學院、重慶醫科大學等5所高校培養全科醫學碩士,同年廣州醫學院與英國愛丁堡大學中外聯合培養全科醫學碩士,這在全國高校中屬首創。2012年8月全國臨床醫學(全科)碩士專業學位研究生培養模式改革座談會在上海舉行。會議提出將全面推進全科臨床醫師碩士專業學位研究生培養模式的改革,從而逐步改善基層醫療的人才隊伍建設,為2020年實現全國初步建立全科醫師制度邁進。但全科醫學教育目前還缺乏系統性,缺乏完善的課程體系。據文獻報道,師資中100%接受全科醫學培訓的僅有6個省,20%的省份只有一半的師資接受過全科醫學培訓[5],因此師資本身的培訓也是全科醫學發展中應注意的重要問題之一。

2.3全科醫學學科建設現狀與問題我國于2002年建立了以衛生部全科醫學培訓中心為龍頭的全國全科醫學培訓網絡,其目的是通過網絡單位和成員的積極工作,推動全科醫學教育在全國的快速發展,增強學科建設。但從全國范圍看,全科醫學學科建設還比較薄弱。2008年的調查結果顯示,在我國128所高等醫學院校中50%沒有建立全科醫學系或機構,尚未形成一支專職的全科醫學師資隊伍。只有27所高校全科醫學課程由全科醫學系(教研室)承擔,其他院校則由預防醫學、衛生管理學以及其他學科來完成,在教師隊伍中只有42%的教師所學專業是臨床醫學[6]。多數臨床兼職教師既缺乏系統的全科醫學理論知識,又缺乏社區衛生服務的實踐經驗,缺乏帶教全科醫生的經驗,往往和專科醫生同樣培養[7]。而社區兼職教師普遍缺乏帶教經驗,且未經過正規的全科醫學師資培訓和教學教法培訓。這樣培養出來的人員很難滿足社區衛生服務的需要,必將影響教學目標的實現,也會嚴重影響全科醫學學科建設[8]。

2.4全科醫生待遇現狀與問題全科醫生的待遇目前普遍偏低,與專科醫生相比有相當大的差距,很難吸引優秀的人才加入,即使大專院校專門培養的全科醫生,畢業后的流失率也非常高,隊伍非常不穩定。全科醫生待遇偏低已經是阻礙高素質的醫療人才到基層的重要原因。只有待遇提高了,經費有保障,基層醫療機構留不住人才的現狀才會改觀,扎實基層服務的全科醫生才會越來越多[9]。

2.5社會對全科醫學和全科醫生的認識問題全科醫療是以解決社區常見健康問題為主的一種基層醫療實踐活動,這并不代表全科醫療是一種低水平醫療,但現階段社會各階層對全科醫學、全科醫療和全科醫生的認識依然不夠全面。種種原因導致我國現階段的全科醫療水平仍然處于比較低的水平。社區全科醫療服務并未得到民眾充分認同;與此同時,全國注冊的全科醫師也較少,表明社區醫生自身對全科醫師的身份也不認同。居民還習慣于“主動上門求醫”的方式,一時難以接受“看病找自己醫生”的做法。同時,居民深受專科化發展的影響,普遍認為醫院越大越好,對社區衛生服務的醫療水平缺乏信心,對全科醫生缺乏信任。提高不同層面人群對全科醫學的認識和認同,是促進全科醫學快速、健康、可持續發展的重要方面。

2.6政府對全科醫學發展的支持力度還需加大我國引入全科醫療的20余年間,各級政府相繼出臺了一些重要文件,有關部門也給予了一定的政策支持,這使我國全科醫學和基層衛生服務在較短的時間內有了很大的進步和發展。但不容忽視的是,與國外相比,我國的全科醫學在很多方面還存在很大差距,如硬件配備、人員配置、教育培訓模式、雙向轉診機制等。政府對發展全科醫學的支持力度仍需加大,對如何開展全科醫療模式尚需進行深入的研究。對全科醫學教育的投入、全科醫學教材、師資建設也亟待加強。在如何提升全科醫生的職業吸引力、完善全科醫師的考核和晉升體系等涉及全科醫學可持續發展的問題上,相應的措施也亟須健全。

3 對我國全科醫學發展的思考

3.1加大政府對全科醫學的支持和宣傳力度政府應在現有的政策基礎上加大對全科醫學的投入,建立全科醫生激勵機制,提高全科醫生的待遇和社會地位,吸引更多的優秀人才從事全科醫生的職業。國家和醫療界以及全社會還應加強對全科醫學的宣傳力度,讓全科醫學真正走到百姓身邊,走進百姓生活,讓百姓更加信任全科醫生和全科醫學。

3.2加大全科醫生培養力度應健全全科醫生的培養制度,進一步完善全科醫學教育,構建由高等院校教育、全科醫師規范化培訓和全科醫學繼續教育組成的全科醫學教育體系。采取高等院校教育、規范化培訓、轉崗培訓和崗位培訓等多種措施,加強全科醫生培養,并完善統一全科醫生規范化培訓內容,提升全科醫生的醫療衛生和公共衛生實踐能力與服務水平,使其真正成為“用得上”的合格全科醫生。

3.3改善全科醫生的工資和福利待遇全科醫生的收入相對較低、工作積極性不高,是“下不去,留不住”的重要原因。只有建立全科醫生激勵機制,改善全科醫生的工資和福利待遇,才能吸引大量人才進入全科醫學隊伍,形成良性競爭,促進全科醫學發展。應積極推行以下幾種措施:一是規范全科醫生的診療收費,合理體現全科醫生的技術和勞務價值;二是改進全科醫療服務支付方式,實施全科醫療服務按人頭付費、按績效支付等制度;三是拓寬全科醫生的職業發展路徑,試行全科醫生縣鄉聯動,建立全科醫生規范化繼續教育、標準化職業晉級的發展或流動機制。

3.4切實推進全科醫生執業方式和服務模式改革改革全科醫生的執業方式和服務模式,充分發揮全科醫生基本醫療衛生制度“守門人”作用,是落實預防為主衛生工作方針的必由之路。探索改革全科醫生執業方式,允許并引導全科醫生以多種方式到基層執業、多點執業。推行以全科醫生為主導的全科服務團隊,并促進其與城鄉居民建立契約服務關系,逐步建立以按簽約居民數獲得服務費為基礎,并與科學合理的醫保政策相結合的運行模式。

參考文獻:

1張艷云,劉啟貴,李月英,等.從國情出發對我國全科醫學發展現狀的探析和方向的思考[J].中國醫學創新,2012,5(23):159-161.

2張曉玲,韓建軍.澳大利亞與中國全科醫學教育的比較和思考[J].中國全科醫學,2004,7(5):302-304.

3徐江榮,郭化山,烏建平.專科層次的全科醫學教育與國情[J].中國全科醫學,2011,14(28):3254-3255.

4中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.2011年中國衛生統計年鑒[EB/OL].http://www.moh.gov.cn/htmlfiles/zwgkzt/ptjnj/year2011/index2011.html.

5祝麗玲,張藝瀠,王佐卿,等.國外全科醫學教育模式對我國的啟示[J].中國醫院管理,2012,32(1):69-70.

6黃亞芳,沈沁,郭愛民,等.中國高校全科醫學專業師資現況分析[J].中國公共衛生,2010,26(4):437-438.

7杜文娜,許璐璐.全科醫生制度下全科醫學教育的思考[J].黑龍江高教研究,2012,31(4):69-71.

8劉小平,路孝琴,黃亞芳,等.我國全科醫學教育培訓中的問題與建議[J].繼續醫學教育,2010,24(6):4-6.

9廖海金.請以體面待遇“款待”全科醫生[N].醫學經濟報,2011-9-7(002).

全科醫學論文范文 第7篇

題目:國內外全科醫學師資建設研究

全科醫學師資(全科師資)直接參與指導培養年輕全科醫生,其自身的綜合素質直接影響到未來全科醫生的質量。本文主要是從國內外全科師資結構現狀、國內外全科師資培訓研究現狀、國內外全科師資標準研究現狀3個方面進行闡述,并根據我國全科醫學及其教育建設發展狀況提出了有關全科醫學師資建設的設想與展望,從而為全科醫學師資的發展與繼續教育提供方向與指導,進而促進全科醫學及其教育更快、更好的發展。

全科醫學;師資結構;師資培訓;師資標準;教育

隨著我國全科醫學的發展,全科醫生的需求量逐漸增加。全科醫師規范化培訓是培養高素質全科醫師的重要途徑,全科醫學師資(全科師資)擔負著教學實踐的重要任務,其自身的綜合素質直接影響到未來全科醫生的質量。但由于我國全科醫學發展較晚,目前尚無完善的師資準入標準,大部分全科師資為轉崗培訓而來,其素質和業務水平參差不齊,這必然需要完善全科師資的遴選、培訓及考核評價標準,從而建立一支結構優、素質能力強的全科師資隊伍。本文闡述了國內外全科師資建設現狀及發展需求,并提出全科師資建設對策,以期為全科師資的發展與繼續教育提供方向與指導,從而促進全科醫學及其教育更快、更好的發展。

1 國內外全科師資結構現狀

1.1 國外全科師資結構現狀 國外全科師資包括基礎理論師資和臨床實踐師資。基礎理論師資主要集中于高等醫學院校,為從事全科醫學理論教學的專職教師,大部分具有深厚的臨床醫學背景。臨床實踐師資主要為受聘于綜合教學醫院的全科專職教師及社區醫院的兼職教師,他們從全科醫師的需求出發指導臨床實踐活動[1]。

1.2 國內全科師資結構現狀 國內全科師資包括理論師資、臨床師資及社區師資。理論師資主要指在高等醫學院校的教師,很多從事于公共衛生管理或預防醫學教學,經過短期全科師資培訓少部分人專門從事于全科醫學教學及教育研究,大部分依舊主要從事于公共衛生管理等學科教學與研究,他們除常規全科醫學教學工作,很少時間致力于全科醫學教育。他們雖有豐富的授課經驗,但對于全科醫學理論及實踐經驗相對薄弱,不能真正把握全科醫學醫學觀,不能很好理解和傳授全科醫學基本理論知識及技能,從而不能將理論與實踐相結合。臨床師資主要指集中于高等醫學院校附屬醫院的臨床專科醫生,他們有豐富的臨床專科醫療經驗,但大部分缺乏全科醫學理念及思維,仍秉承著陳舊的帶教方式,以傳授生物醫學的診療模式為主,甚至有些師資簡單地認為全科醫學臨床即為臨床各科室常見及多發病的簡單組合,注重專科知識的深化與細化,常忽視常見病的整體處理及基本技能的訓練。社區師資主要指來自城鄉基層實踐基地,大部分未經過規范系統的全科醫師培訓,缺乏系統的理論知識及技能,羅森林等[2]調查結果顯示,社區培訓基地88%的師資從未參與過教學工作,大部分沒有教學經驗。

2 國內外全科師資培訓研究現狀

2.1 國外全科師資培訓研究現狀 國外的全科師資培訓分為基本培訓和深化培訓。他們擁有專門的非贏利機構,制定統一的醫學教材,對全科師資定期進行繼續教育培訓,統一考核,對合格者頒發證書。他們還制定了自己的培訓、考核評價制度及標準,主要是從教育的整體角度,宏觀性地制定全科醫學學員、師資及培訓基地的規范化系統完善的相關指標,并對學員及師資進行形成性評價和總結性評價[3-7]。

2.2 國內全科師資培訓研究現狀 由于國內全科醫學發展不均衡,僅有部分地區具有全科師資培訓機構,這導致培訓機構數量不足,甚至有些培訓機構仍未接過任何國家級或省級的全科師資培訓,即便培訓機構承擔著培訓任務,有些仍經費緊張、時間得不到保證。并且培訓內容、學時、資料及計劃等各個機構也未得到統一,只能根據當地的全科醫學發展現狀進行規劃。

目前大部分已建成的全科培訓基地仍然存在一些問題需要解決:目前全科師資培訓基地并未進行全科師資繼續教育培訓及再認證考核,同時國內也并沒有相關的方針政策作為保障。臨床基地:(1)目前臨床實踐培訓在綜合醫院進行,臨床帶教工作則常選取高學歷、高職稱的臨床醫師負責,但這些臨床醫師中有一部分并沒有足夠時間參加臨床帶教工作,而一些學歷或者職稱并沒有達到很高,卻有一定的教學能力及帶教熱情的臨床醫師卻不能在全科醫學教學中充分發揮自己的作用。(2)大部分綜合性醫院目前沒有全科醫學門診及病房,雖然一些醫院已建有全科醫學科,但缺乏真正的全科醫師作為學科的引領,不能夠提供生命周期全過程的照顧。(3)學員大部分時間在各專科病房中學習,僅很少時間在專科門診學習。由于病房中簡單病情患者住院時間短和每科室輪轉時間有限等原因,學員與患者不能建立長期的穩定關系,對于慢性病、健康管理等全科醫學核心教學內容缺少實踐機會,僅限于理論理解。(4)大部分臨床基地沒有做到分類帶教,各個專業的實習生、進修生可能同時輪轉到一個科室,大部分帶教師資仍以講授本專科的專業知識及技能為主,沒有考慮各個專業的學員培訓需求的不同,對于全科醫學學員更不能從全科醫師的需求出發指導臨床實踐活動,過分強調臨床能力的獲得。社區基地:(1)大部分的社區基地以群體授課形式為主,沒有根據全科醫生培訓的要求進行個性化教學。(2)大部分依舊堅持教師為中心,不能充分發揮學員的主觀能動性。(3)在教學內容上仍以基本醫療、公共衛生流行病管理相關內容為主,大部分未重視加強醫患關系的教學。(4)一些社區甚至臨時安排某些門診醫生帶教,并沒有對相關帶教內容進行備課,更不能進行系統全面的講解。

根據我司的實際發展需要,我們決定把研制汽車電控發動機課程教學軟硬件資源為創新研究課題,經過對參與培訓教師的遴選,第一期校企合作課題研究活動我們做出以下安排(表2)。

由于國內的全科醫學培訓發展并沒有達到預期目標要求,為了提高培訓質量及促進全科醫學教育發展,我國學者對全科師資培訓進行了大量研究,主要集中于師資培訓內容,如理論知識、技能操作、社區或臨床實踐技能等方面;培訓方法及模式,如課堂學習、臨床科室輪轉、病例討論等方面;師資情況,如帶教狀況、基本情況等方面[2,8-14]。

3 國內外全科師資標準研究現狀

3.1 國外全科師資標準研究現狀 目前世界各國并無統一的全科師資標準,但絕大多數國家對全科師資均有本國的標準體系。澳大利亞皇家全科醫生學會曾頒布了全科師資標準:主要包括全科師資通用標準、擔任全科醫生第1年培訓師資應符合的標準、住院醫師教育標準、住院醫師教育支持標準、管理與反饋。其主要是從教育的整體角度出發,以“條件(素質)-工作過程-工作效果-發展”的模式結構建立師資標準體系。如(1)要求具備的條件強調必須是國家醫學委員會的會員;必須是優秀的臨床醫生,熱衷于本專業;必須有至少4年的全科醫師培訓經驗等。(2)工作過程中大部分注重具體量化指標來界定師資標準,如每6個月指導學員設計學習計劃;必須每周進行1 h面對面教學等。(3)工作效果主要涉及教學、教育支持、工作量3個方面[4]。英國全科醫生專業培訓標準中主要從6個方面界定全科師資標準,即支持全科醫學教育過程順利發展應具備條件、保證安全有效的病患照顧為學員提供安全的臨床環境、良好的教學和促進學員學習、評估和提供反饋、學員及教師的個人發展。如應具備條件中強調具備良好的道德品質及溝通能力、有從事全科醫學教學工作的愿望和精力等。教學過程中強調能分配和管理培訓時間為學員提供足夠教學時間、能夠對學員進行指導等。工作效果方面強調定期觀察學員表現進行評估、熟悉各種評估手段等。個人發展方面強調通過每年的考核評價自己的監管實踐能力、堅持不斷更新教育理念和提高教學技能等[3]。加拿大全科醫學基礎教學師資培訓中分別對基礎理論師資及臨床實踐師資應具備的核心能力進行了介紹,其強調基礎理論師資應具備:(1)教學活動設計及準備能力。(2)通過多種方法促進教學活動,激發學員學習興趣的能力。(3)對教學活動進行評估及提供反饋的能力。臨床實踐師資應具備:(1)明確全科醫生在臨床工作中的角色、態度和能力。(2)促進和激發學員臨床推理并指導學員解決實際問題的能力(3)給予反饋的能力。(4)對學員表現進行評估的能力。(5)在培訓中不斷進行反思并改進的能力。(6)指導學員設計和更新個人學習計劃的能力。(7)對學員人文及學術進行指導并幫助學員發展的能力。(8)根據實際情況調整教學計劃的能力[5]。

除了具有嚴格的全科師資納入標準外,許多對全科師資的培訓與考核也有比較成熟和完善的標準[15]。國外的全科師資資格并非終身制,需定期考核,一般期限為2~3 年。他們的非贏利機構有一套具體全面的評價反饋體系,對全科師資進行客觀綜合評價,從而評選出真正優秀的師資。如澳大利亞皇家全科醫生學會曾頒布的全科師資標準中提及的師資評價指標,分別從教師及學員兩個層面直接和間接地評估教師的知識能力并提供建設性反饋意見促進師資及學員的發展,如學員對課程數量和質量進行評估、學員對每3個月中1 h面對面研討會的數量及質量進行評估、教師對每6個月中1 h教學課程的教育成果評估并提供反饋等[4]。針對全科師資教學能力方面也有大量研究:如MEKINSTRY等[16]針對提高全科師資的教學技巧的相關研究中強調了教學方法、溝通技巧、對學員的評估等教學技能。BOENDERMARKER等[17]利用德爾菲法針對全科師資核心能力主要從教學知識、教學技巧、教學態度和個人特質4個方面進行了討論,教學技能強調善于給予反饋、評價及分析的能力、運用教學方法知識處理沖突的能力等。PRISLIN等[18]最早應用客觀結構化教學測驗(objective structured teaching evaluation,OSTE)于社區師資的教學能力的評價,SCHOL[19]使用了OSTE對全科醫師培訓者的教學能力進行評價,其內容涉及明確教學目標、合理分配帶教時間、激發學員理論聯系實際的能力等。

國外全科師資的建設主要是以全科醫學整體教育工作為重點,全科師資的醫德、品行、職業水準、提供培訓的愿望和行動及可以用于培訓工作的時間,將理論轉化實踐的能力,具有良好的溝通、指導、評估、提供反饋的能力等為全科師資所必須的能力。貫穿始終的是師資的素質、工作過程、工作效果及發展這一條主線,大部分是從宏觀的角度采用描述性概述來界定遴選、評價等相關指標,在必備條件中側重臨床工作經驗,未強調學歷、職稱,教學工作過程中側重教學技能。并通過不同的方式來反映師資的能力素質,比如通過評估學員對于知識技能掌握程度、以往從事醫療工作報告等方式來側面反映教師的臨床能力;通過教師與學員的雙向反饋、與其他教育者的相互評點等方式來側面反映教師的教學能力。準入并沒有太過嚴格,而是更加重視通過評估與反饋來反映師資的能力素質。

3.2 國內全科師資標準研究現狀

3.2.1 國內全科師資準入標準研究現狀 由于我國全科醫學發展較晚,全科醫學教育仍處于初級階段,大部分教師為轉崗而來,目前仍無完善、系統的準入標準,僅原衛生部制定的《全科醫學師資培訓實施意見(試行) 》 的通知,總體要求中提到臨床師資應為:(1)具有本科及以上學歷、主治醫師及以上專業技術職稱;(2)具有較豐富的臨床醫療和臨床教學經驗以及較強的全科醫學理念和全科醫療臨床思維能力;(3)熱愛全科醫生培訓工作,熟悉城鄉基層醫療衛生服務工作。基層實踐師資應為:(1)具有大專及以上學歷、中級及以上專業技術職稱。(2)具有基層臨床醫療和相關公共衛生服務經驗[20]。該實施意見并未建立系統、科學及可行的全科師資納入、培訓及評價指標體系。目前在全科醫學教育的發展過程中,不少學者對全科師資遴選方面進行了許多研究,主要是從教師的主觀意愿、職業道德素質、教學背景(學歷、職稱等)、工作經驗、教學能力、醫療工作能力及全科醫學理念思維方面做出宏觀要求,大部分沒有具體量化指標,僅極少部分研究將科研能力作為遴選納入的標準,即涉及論文發表、課題基金、臨床流行病學基礎、循證醫學運用能力等方面[13-14,21-24]。

3.2.2 國內全科師資考核評價研究現狀 為了全科醫學教育的快速發展,發展初我國鼓勵一部分人經過短期的全科師資培訓轉崗成為全科師資,但絕大多數培訓基地沒有嚴格、系統及可行的考核評價標準體系。伴隨著我國全科醫學的發展,我國學者對全科師資評價也進行了一些研究,但仍較少。如何坪等[25]對重慶市全科醫學臨床和社區師資教學能力進行了評估。該研究主要從參加重慶市臨床和社區師資培訓的136例學員中隨機抽取各12例,自選主題試講20 min,通過專家現場點評和使用自制教學評估表評分的方式進行評價。其評分標準包含了理論聯系實際、舉例恰當、注重教學互動、啟發思維等11項。張淵等[26]在上海市社區全科師資基本能力評估指標體系的建立中針對教學能力的評估提出了15個條目,如能運用多種教學方法;能制定并實施教學計劃等,并采用提供相關材料證明的評估方法。查閱文獻[13-14,25-33]可知,涉及臨床師資的評價指標體系主要是從專業(職業)素養、臨床醫療工作能力、教學資格及能力、全科醫學基本概念、教學及科研效果、專業發展方面的1項或多項進行研究,而涉及社區師資的評價指標體系主要是從綜合素質、能力及個人愿望、教育和工作背景、個人職業發展能力、全科醫療工作能力、全科醫學教學能力方面的1項或多項進行研究。

我國目前的全科師資評價主要以教師個人并非以全科醫學整體教育活動為評價重點,且大部分按照“素質-能力-效果”的主線進行一方面或多方面研究,制定比較宏觀的評價指標,并且僅限于構建評價指標體系,并沒有對評價方法、評價主體等其他評價體系所需的內容進行相關研究。在我國全科帶教的實際工作中,對于師資評價主要來源于上級領導或同事評價、學員填寫教學滿意度調查表或是通過學員的考核成績間接評價。

4 全科師資建設展望

隨著全科醫學教育的發展,我國對于全科師資的需求不斷增加,但目前師資隊伍水平及質量參差不齊,這必將成為制約全科醫學及其教育發展的瓶頸。因此制定明確的全科師資遴選納入標準、系統完善的師資培訓標準及科學可行的師資考核評價標準和相關的激勵政策成為全科師資隊伍建設的保障,是促進我國全科醫學教育發展的重要前提。

4.1 明確的全科師資遴選納入標準 全科師資納入標準可保證全科師資來源質量,基于我國全科師資目前存在3種類別的現狀,所以在遴選全科師資時應充分考慮3類師資的異同。借鑒國外全科醫學的發展,以素質、知識能力、態度為主要結構主線來考慮3類師資的遴選準入標準。(1)目前理論師資主要集中于高等醫學院校,首先該類師資應是一名優秀的教師,具備一定的臨床醫學背景,必須具備一定的全科醫療實踐經驗、掌握全科醫學理論和方法,承擔全科醫學基礎理論學科的教學和科研,同時可以鼓勵經驗豐富的社區師資及臨床師資成為醫學院校的兼職教師,這樣可以更好地在全科醫學理論授課中緊密地將理論與實踐相結合。(2)由于臨床師資既要從事于全科醫學帶教工作,也要進行本專業的臨床醫療工作,所以臨床師資首先應該有強烈的從事于全科醫學教育的主觀意愿及可支配的教學時間,必須是本專業優秀的臨床醫生,熟練掌握本專業知識及技能;其次,應該經過全科師資培訓,具有全科醫學理念及全科醫學思維能力,否則依然會遵循傳統的專科帶教模式進行教學。(3)社區師資首先應具備一定的帶教經驗,經過系統專業培訓,熟練掌握全科醫療工作模式等相關內容,否則在社區帶教工作中無法正確傳授培養全科學員正確的全科醫療理念及思維能力,更甚者可能會使學員曲解全科醫療。基于以上3種類別全科師資的著重點,他們還應具有必備的職業道德及人文素養;掌握基本的全科醫學知識,具有教師必備的教學資格、教學經歷、教學能力。

科研能力的建立是創新性研究工作的基石,科學研究則是全科醫學發展的推動力,能夠促進全科醫學認知能力和醫療技術等不斷進步,全科醫學是一門與時俱進的學科,其教育目標是培養具有全科醫學人文精神及科學精神的綜合素質強的全面發展的醫學人才,那么這需要帶教師資必須擁有一定的科研能力才能培養學員的科研能力,為今后的全科醫學科研打下堅實的基礎,在對全科醫學的認識和探索中起到推動性作用。因此在全科師資遴選標準中應該涉及一定的科研能力,當然目前臨床帶教師資并不能要求所從事的科研必須為全科醫學相關內容研究,但必須了解全科醫學的科研基本內容,掌握科研基本方法。

4.2 系統完善的師資培訓與考核評價標準 目前國內部分城市已成立了全科師資培訓基地,高等醫學院校的全科理論教師是根據所在學校的教師考核標準進行相關考核評價,大部分的臨床及社區基地卻并沒有系統完善的考核評價標準體系。

首先需要相關的部門及機構制定系統完善的師資培訓管理制度,明確培訓目的。培訓不僅需要對理論知識、專業技能培訓,而且對教學能力的培訓也同樣重要,在培訓內容上應重點放在全科醫學有別于專科醫學的課程上,才能通過培訓真正實現醫學模式的轉變,使全科師資掌握全科醫學的概念、基本理論、基本原則以及全科醫療的基本方法并運用于教學中。由于理論師資大部分來自公共衛生、流行病學等專業,則其培訓重點為訓練、強化他們的觀念、思維方式轉變和整體化方法,從而形成全科醫學獨特的思想、觀念和方法。對于臨床和社區師資則使其掌握全科醫學理論和方法,采用系統整體論的方法組織臨床專科教學,加強全科醫師的臨床基本技能和社區綜合服務能力的訓練[34],最為關鍵的是應該細化師資培訓的知識技能的相關標準,既可以明確師資在全科醫學教育過程中的任務,也可以為今后的師資評價標準提供參考。應定期進行師資培訓考核及再認證工作,保證培訓的效果及師資質量。

根據目前我國全科醫學教育的發展現狀,為促進我國全科醫學教育的發展,首先應提高師資質量及水平,那么這必然需要對全科教師的教育工作進行考核評價,以此來發現他們在發展中的不足,及時進行改正,從而使全科醫學教育發展更快更穩。師資評價活動對于全科師資的自身素質、業務水平及個人發展等方面具有指導意義。由于全科醫學教學是一個復雜的整體活動,在進行師資評價時則應從教育整體角度出發,綜合考慮全科師資的特殊性,結合全科師資的德、能、勤、績等各個方面發展狀況,對評價師資的全科教學工作、臨床醫療工作、全科醫療工作、科研等方面進行評價:不僅要對全科師資的帶教工作、臨床醫療或全科醫療工作的過程、績效做出評價,還需要對全科師資的個人發展做出相應評價,同樣對于全科師資在認知與非認知方面的素質也應給予相關評價。依據教師評價指標體系構建理論、全科醫生工作條例、全科醫學課程標準等的要求,結合當前全科師資評價活動的客觀需求,可以按照“基本素質、工作過程、工作績效、個人發展”的設計主線,將臨床師資、社區師資、理論師資作為一個整體系統,考慮全科師資發展的特殊性,分別對3種師資構建動態的師資評價體系。

4.3 落實臨床及社區基地帶教工作 首先基地教師應明確帶教目的及任務,樹立全科醫學意識,合理安排自己的帶教時間。全科門診是培養學員具有全科醫學臨床行為、態度和價值觀的最佳訓練場所[35],所以臨床基地應建設全科醫學科及全科醫學門診,保證學員能切實在實踐中掌握慢性病及健康管理等全科醫學核心內容。并且應逐步實現個體化教學,推行“導師制”或“一對一”帶教,要以學生為中心進行臨床或社區帶教及管理,優化考核方式,充分調動學員的積極性。由于全科醫師是以生物-心理-社會醫學模式為基礎,其工作對象、內容及方法與專科醫師有很大差異,所以全科師資在帶教過程中應熟悉全科醫學特點,從全科醫師的需要出發指導臨床實踐活動,不能局限于本專科知識及技能,應注重全科醫學理念及思維、全科醫學知識及技能的教學,同時應培訓指導學員與患者或居民的交流,指導學員了解家庭、心理、社會對患者或居民健康的影響。

在不斷提高教學質量的同時應重視定期與學員進行交流溝通,使學員明確培訓學習的目的,樹立全科醫學意識,堅定自己的全科醫學之路,同時聽取學員的反饋及時改善培訓中的不足,不斷提高教學質量。由于全科醫師應在3年內完成臨床和社區兩部分的培訓,并且臨床輪轉涉及內、外、婦、兒、急診等多學科,所以應根據全科醫學特點制定適合全科醫師規范化培訓的管理模式。在臨床社區輪轉結束后應進行必要的出科考試,在培訓結束后應進行結業考試[36],針對學員的考核結果進行點評,從而加深學員對知識及技能的掌握,同時提高其學習的積極性和主動性。

根據我國全科醫學發展現狀,應在統一基礎上,建立不同類別動態的全科師資標準體系,同時應給予規范嚴格的管理制度及激勵政策,從而使更多的全科師資堅定自己的全科醫學道路。明確的遴選納入標準可以保證全科師資良好的來源,嚴格的培訓標準為全科師資發展與繼續教育提供了方向,科學系統的考核評價標準不僅明確了師資在前進中的不足,及時反饋從而改進,促進自身的發展,同時可以為完善納入標準、激勵政策及繼續教育培訓等提供指導。

參考文獻:

[1]姬軍生,劉剛,陳虹,等.國外全科醫生培養概況及其對我國全科醫學教育的啟示[J].中華醫學教育雜志,2014,34(3):474-477,480. JI J S,LIU G,CHEN H,et al.Overview of general practitioners training abroad and the enlighten about domestic general practice education[J].Chinese Journal of Medical Education,2014,34(3):474-477,480.

[2]羅森林,何坪,李曼霞.我國骨干全科醫師崗位培訓現狀分析[J].中國全科醫學,2008,11(13):1130-1132. LUO S L,HE P,LI M X.On-the-job training of core general practitioners:analysis of present situation in China[J].Chinese General Practice,2008,11(13):1130-1132.

[3]Committee of GP Education Directors,Royal College of General Practitioners.Guidance for deaners/letbs on the standars for GP specialty training[Z].2014.

[4]The Royal Australian College of General Practitioners.Standards for general practice education and training trainers and training posts[Z].2005.

全科醫學論文范文 第8篇

題目:將舒緩醫學融入全科醫學教育培訓中的實踐與探索

全科醫療是負責健康時期、疾病早期乃至經專科診療后無法治愈的各種疾病患者的長期照顧,是從生命的孕育直到瀕死期及死后的生命全周期服務。全科醫療服務關注的中心是人而不是病,服務對象不論有無疾病(disease,生物醫學上定位的病種)或病患(illness,有癥狀或不適),全科醫療都要為其提供令人滿意的照顧。全科醫生/家庭醫生是接受過全科醫學專業訓練的新型醫生,是執行全科醫療的衛生服務提供者,是為個人、家庭和社區提供優質、方便、經濟有效、一體化的醫療保健服務,進行生命、健康與疾病全方位負責式管理的醫生[1]。

舒緩醫學,又稱“姑息治療”“姑息醫學”“緩和醫療”等,是對疾病晚期患者,通過早期識別和全面評估并治療患者的疼痛及其生理、心理和靈性層面的問題,預防并緩解患者痛苦,從而改善患者及其家屬的生活質量[2]。故舒緩醫學是全科醫療不可分割的一部分,是全科醫生需要掌握的主要內容之一。在歐美及澳大利亞等發達國家,舒緩醫學是一名合格的全科醫生應掌握的知識及臨床技能,且全科醫生在舒緩醫學專業團隊中扮演著重要的角色。

面對我國人口老齡化進程的不斷加劇,目前癌癥、心腦血管疾病等慢性病患者數量持續上升,舒緩醫學的重要性進一步凸顯。但目前我國尚未將舒緩醫學內容納入《住院醫師規范化培訓內容與標準(試行)》中。故山西大醫院全科醫學科在近年的全科住院醫師規范化培訓、全省全科醫學師資培訓、全科醫生轉崗培訓及鄉村醫生培訓中,融入了舒緩醫學相關項目的教學內容。本文通過闡述將舒緩醫學融入山西省全科醫生培養及全科醫學師資培訓的具體做法,討論實踐中的體會,認為將舒緩醫療理念及知識融入全科醫學的培訓工作為全科醫生的培養工作提供了一種可持續性發展的模式,彌補了全科醫生舒緩醫學專業知識的欠缺,進一步提高了全科醫學師資的帶教能力和全科職業素養、提升了全科醫生的崗位勝任力,加快了向基層輸送全面的、合格的、規范化的全科醫生的步伐,為我國全科醫生舒緩醫學教育提供了更多的實踐經驗。

1 培訓方法

1.1 培養目標 將舒緩醫學融入全科醫學師資、全科醫生和鄉村醫生的培訓中,彌補全科醫生舒緩醫學專業知識的不足,進一步提高全科師資的帶教能力和全科職業素養、提升全科醫生的崗位勝任力,為基層培養全面的、合格的、規范化的全科醫生,為老百姓提供全人、全家、全程、全隊、全社會的“五全”服務。

1.2 具體實施方案

1.2.1 培訓對象 全體全科專業住院醫師規范化培訓學員;山西省全科醫學培訓基地及全科專業住院醫師規范化培訓基地承擔臨床及基層教學及指導工作的師資;綜合醫院擬從事全科醫學工作的臨床專業的高年資專科醫師;來自全省的鄉、村衛生院(所),從事全科醫療工作多年,但未經過正規培訓及考核的鄉村醫生。到目前為止共1 427名。

1.2.2 培訓內容 借鑒2013年歐洲舒緩醫學協會制定的課程[3],結合山西省省情,制定培訓專題,并將加入:(1)舒緩醫學的基本概念;(2)疼痛及其他痛苦癥狀的緩解及舒適護理;(3)心理社會靈性的照顧;(4)醫患的溝通技巧;(5)由醫生、護士、志愿者、社工等成員組成的團隊協作;(6)倫理學與法律問題;(7)自我反思。另外,在培訓中,關于舒緩醫學的服務人群,培訓內容不僅針對臨終前患者,還包括了虛弱的慢性病共病患者,讓該類患者也享受到此項服務,并從中獲益。

1.2.3 培訓方式 借鑒英國等發達國家的教學經驗[4],結合山西省學員實際情況,采取整合教學的培訓方式。即不再開設單獨的舒緩醫學課程,而是在各個專業學科課程中開辟舒緩醫學相關的模塊,其目的在于幫助學生將所學更好地應用于臨床實踐中。首先,在臨床實踐中,在各個專業科室開展一系列舒緩醫療相關知識的小講座,尤其注重對舒緩醫學的基礎知識、疼痛及其他痛苦癥狀的控制及緩解、醫患的溝通技巧等內容進行詳細講解,讓學員充分學習理論知識。其次,讓學員在臨床實踐中體驗臨床工作中真正面臨的末期照護情境并學習正確的處理方式。讓學員與舒緩醫療團隊成員和患者交流,參與整個診療流程,使學員增加實踐經驗。同時,采用案例學習、小組討論,如選取惡性腫瘤晚期、虛弱的慢性病共病患者的病例,通過以問題為導向的教學方法(PBL)或案例教學法(CBL)使學員對舒緩醫學知識深入學習,并進行總結及反思。另外,還包括觀看主題電影、角色扮演等,讓學員對舒緩醫學有了深刻的感性及理性認識,為今后工作奠定基礎。

1.2.4 培訓考核 培訓考核分兩部分:理論與臨床實踐。首先,在培訓結束后,通過筆試的形式,將舒緩醫學的理論知識進行考核。其次,選擇虛弱的多病共存或慢性病(包括惡性腫瘤、心力衰竭、慢性阻塞性肺疾病等)的標準化患者,讓學員進行問診、體格檢查、輔助檢查的解讀、診療計劃(包括疼痛及其他痛苦癥狀的緩解、舒適護理)、心理社會靈性的照顧、醫患共同決策(對醫患溝通技巧的考核)的制定等詳細內容,這些考核是學員在將來的就業中需要實際操作的內容。

2 培訓結果

到目前為止,參與本次舒緩醫療相關項目的學員共1 427名。經過舒緩醫療相關項目的培訓后,全體學員順利通過考核,并取得相應的合格證。培訓結束后,向部分學員所在服務范圍內的患者及其家屬進行深入、半結構化的訪談4次,以便了解培訓效果。參加訪談人數13名,來自4名學員所在社區,其中5名為慢性病患者(高血壓合并肺源性心臟病、冠心病合并經皮冠狀動脈介入(PCI)術后、2型糖尿病合并并發癥),8名為惡性腫瘤患者及其家屬(其中4名為惡性腫瘤晚期患者)。在這5名慢性病患者中,有2名未參與舒緩醫學治療。訪談內容主要針對舒緩醫療服務對象、服務的起始時間、經舒緩醫學治療后是否獲益、可能影響舒緩醫療工作開展的因素。

首先,關于舒緩服務對象及起始時間,13名患者及家屬均同意將舒緩醫療范圍擴大,不僅限于惡性腫瘤及慢性病晚期患者,應在慢性病早期融入舒緩醫療,這樣有利于提高患者生活質量。其次,經舒緩醫學治療的11名患者及家屬,一致表示:在經疼痛的控制、人文關懷、舒適護理、良好的溝通等治療過程中,自己得到了更多的存在感、尊重、理解,讓自己看到生活的曙光。而對于未加入舒緩醫療團隊治療的2名慢性病患者表示自己處于慢性病早期,在治療過程,除藥物治療外,難以感受到尊重,缺乏醫患之間的交流,不同程度地影響疾病治療效果,希望在今后的治療過程中,渴望加入舒緩醫療團隊。最后,針對可能影響舒緩醫療工作開展的因素進行了探討,2名患者認為患者及家屬的學歷、生活背景及經濟情況可能影響該工作的開展;4名患者認為宗教信仰也可能制約;2名患者家屬認為家庭及社會的支持同樣重要;6名患者及家屬一致認為舒緩醫療團隊的專業水平是核心。

3 討論

全科醫學是一個面向個人、家庭及社區,整合了臨床醫學、預防醫學、康復醫學、醫學心理學和人文社會學的醫學專業學科。全科醫學是一門專門研究病人、理解病人、服務于病人、著重于滿足病人需要的學科,被認為是最具人性化的醫學學科。全科醫學提供的醫療服務是基礎性、人性化、可及性、持續性、綜合性及協調性照顧。故作為一名合格的全科醫生,必須接受全科醫學教育和培訓,掌握多種專業知識,具有良好的服務態度、專業技術和知識,并有能力為家庭每一位成員提供持續而全面的醫療護理、保健服務和預防服務。世界衛生組織(WHO)對全科醫生的要求是:提供高質量、綜合的、持續的和個體化的保健;能夠為患者制訂保健方案,選擇經濟效益比較好的措施;通過有效的解釋和勸告,開展健康教育;代表社區倡導健康促進活動;管理健康資源,利用衛生資料,在衛生系統內與個體或組織一起工作,滿足患者和社區的要求[1]。

舒緩醫學的目標是盡力幫助終末期患者和家屬獲得最好的生存質量,體現了醫護職業道德核心內容:尊重患者的價值,包括生命價值和人格尊嚴。其通過鎮痛和控制各種癥狀,減輕精神、心理、靈性痛苦來實現這一目標,是以減輕痛苦、追求臨終的安詳與尊嚴為目的的學科,是一門醫學專業技術與人文結合的學科。在身體、精神、社會、人文等各個方面,用熱情、貼心的關懷和專業的知識服務患者及其家屬,使不同地域、不同類型、不同階層的晚期患者在最后不痛苦、有尊嚴地走向生命的盡頭。符合人類追求高生命質量的客觀要求,是社會文明的標準。

舒緩醫學與全科醫學密不可分,前者是后者組成的一部分,是全科醫生必須掌握的內容。全科醫生只有掌握了舒緩醫學知識及臨床技能才能成為老百姓真正的“健康守門人”。

隨著我國社會經濟發展水平的提升,人們的生活質量也有了很大改善,對于中老年人而言,都希望在人生的晚年能夠幸福安康并活出尊嚴。而舒緩醫學的核心內涵即在于重視患者的尊嚴,力圖通過有效的手段為患者減輕痛苦、滿足患者延年益壽的需求。隨著社會老齡化的不斷推進,人們對舒緩醫學的需求更為迫切[5-6]。

目前,全球已經有156個國家和地區建立了舒緩醫學的項目,而歐美(如英國、德國、法國和美國)和亞太地區(中國臺灣、中國香港、菲律賓、新西蘭、馬來西亞和澳大利亞)等17個國家和地區已經將舒緩醫學作為臨床醫學分支學科,引進醫學生和健康執業者的培訓教育課程[7]。但對于我國大陸地區,面向醫學生的舒緩醫學教育亟需普及,張杰等[8]的研究顯示,中國大陸地區醫學院校中僅12所開展了舒緩醫學教育,而設置為必修課的僅有7所,遠達不到舒緩醫學發展的需求。且目前我國大陸尚未將舒緩醫學內容納入《住院醫師規范化培訓內容與標準(試行)》。針對這一現狀,本研究將舒緩醫學融入全科醫學培訓中。在培訓方式上,除傳統的授課方式外,更多地采用了病例學習、小組討論、參與真正的舒緩醫療團隊中,使培訓的全科醫生掌握了舒緩醫療相關知識及提高了臨床實戰技能。另外,目前我國舒緩醫療主要針對臨終前的患者,而忽略了虛弱的慢性病共病患者,故在本次培訓中,強調將舒緩醫療的對象著重放在慢性病共病患者,在疾病早期就可以參入,給予相應的舒緩治療,并且可以和其他治療手段配合,達到對患者最好。隨著疾病的進展,應逐步加大舒緩治療的比重,當疾病終末期時應給予臨終關懷,患者死亡后應給予家屬以安慰。

根據對部分學員所在社區的患者及家屬進行深入、半結構式的訪談的結果,證實了在慢性病患者中更早介入舒緩醫療,更有利于提高患者生活質量及延長生命,且在舒緩醫療過程中,患者有存在感,得到了更多的安慰及尊重。與國外相關報道結果一致[9]。故通過將舒緩醫學融入全科醫學培訓的新型全科醫學培訓模式,切實地為基層醫療衛生機構提供了優秀的全科醫生,同時,提高了慢性病共病及惡性腫瘤晚期患者的生存質量、優化臨終治療措施、延長生存期,使患者享受生命所賦予的幸福與樂趣;這樣還能避免有限醫療資源的浪費,可以大幅度壓縮醫療服務的成本。故認為將舒緩醫學理念及知識融入全科醫學的培訓工作為全科醫生的培養工作提供了一種可持續性發展的模式,彌補了全科醫生舒緩醫學專業知識的欠缺,進一步提高了全科醫學師資的帶教能力和全科醫生職業素養、提升了全科醫生的崗位勝任力,加快了向基層輸送全面的、合格的、規范化的全科醫生的步伐,為我國全科醫生培訓提供更多的實踐經驗。

全科醫學論文范文 第9篇

題目:運用整合醫學方法構建全科醫學的問診模型

全科醫學是一門整合了臨床醫學、預防醫學和社會人文學科的綜合二級學科,如何將這些學科有效地整合在一起,更適合社區的臨床實踐,體現全科醫學的思維特點,提升全科醫生的綜合服務能力,就是一個全科醫學需要解決的理論問題。澳大利亞全科醫學大師莫塔教授指出:醫療行為模式與疾病程度相關,程度越重越應當以醫生為中心,程度越輕越應當以患者為中心[1]。全科醫療面對的健康問題普遍較輕,應采取以患者為中心的醫療模式。這就要求全科醫生不僅關注疾病本身,還要關注生活方式改善和患者意愿,也就是臨床預防和滿意度,并力爭形成完整有序的知識系統。

問診對全科醫生來說,就像查體對專科醫生一樣重要。對于全科門診大量的未分化疾病,常只有不典型的癥狀,典型的陽性體征和實驗室檢查結果并不多見。主要依靠詳細的問診來了解病情,與之相關的生活史和就診目的更依賴于優秀的問診。完整的問診內容、嚴謹的問診次序、高超的問診技巧是實現這一切的基礎。理想的問診應該像體格檢查一樣,規范嚴謹并具有一定彈性。本研究主要討論全科醫生問診的內容、次序和方法,選用臨床醫學、預防醫學和醫學社會學的相關知識,主要涉及就診原因、生活史和就診目的3方面的內容,將患者的健康問題置于其生活環境中進行考察,并充分考慮患者意愿,為診斷和治療奠定基礎。

1 全科問診應該包含的內容

全科醫生問診的內容主要涉及3個方面:首先從癥狀出發了解病情,即患有何種疾病的問題,主要為鑒別診斷奠定基礎。其次,是確定與患者病情相關的生活史,即為何患病的問題,為健康教育做準備。最后,評估疾病對患者造成的影響,確定患者真實的就診目的,明確此次就診的期望和目標,即患者希望解決什么樣的問題。對于有針對性、有側重地選擇治療方案,提高患者滿意度有重要意義。

1.1 確定患者病情 全科醫生處于醫療保健系統的前沿,日常會接觸到大量常見的、未分化疾病方向的健康問題,因此尤其要鑒別患者的健康問題是生理功能的正常變異還是嚴重疾病的早期表現。

未分化疾病是指醫學上無法解釋的軀體癥狀或指疾病早期尚未明確歸屬于某一系統的疾病。在全科醫生的診療過程中,常見健康問題的一個特點是其處于疾病的未分化階段,大多數患者只有輕微的癥狀和不典型的體征,或者只是在整體上感覺不適,尚未出現明確的癥狀和體征[2]。未分化疾病因為并無確切的定義,可以理解為“有就醫需求的亞健康狀態”。小部分是輕度的常見病,嚴重疾病和罕見疾病占比很小。比如以腰痛就診的患者,大多數是骨骼肌肉勞損和退變性疾病,小部分是神經損害和內臟性疾病,如腰椎間盤突出和腎結石,而腫瘤等嚴重疾病則很少見。再比如,以咳嗽就診的患者,最多見的是上呼吸道感染這一類未分化問題,小部分是輕度的常見病,如肺炎或哮喘。也可以是少見的嚴重疾病,如肺癌的早期表現。其他就診原因,頭暈、乏力等基本類似。

未分化疾病無法直接做出確切的排他性診斷。因此,對全科醫生來說排除疾病和明確診斷同樣重要,是有別于專科鑒別診斷的關鍵區別。排除疾病重點從就診原因入手,根據全科門診流行病學統計結果,各類疾病出現的概率大小和嚴重程度,問診相關預警癥狀[3]。如腰痛,需問診關于神經損害和內臟疾病的預警癥狀。咳嗽需問診感染性、過敏性和腫瘤性疾病的預警癥狀。預警癥狀立足于常見病和重要的嚴重疾病,其范圍應涉及臨床多系統多專業,不僅限于骨科或呼吸科等。內容多寡既取決于全科醫生的生物醫學基礎,更主要取決于工作職責所涉及的范圍。

全科醫療涉及的疾病范圍寬泛,癥狀早期不典型,首先使用開放式問診讓患者充分表達,避免誘導,從中尋找可能的預警癥狀。其次,使用封閉式問診,排除常見的嚴重疾病。

1.2 與病情相關的生活史 對于未分化疾病,臨床預防對提升患者的長期健康水平優于即時治療,屬于病因的一級預防[4]。隨著疾病譜的改變,目前面臨的多是與生活方式相關的疾病[5]。全科醫生所面對的疾病大多處于早期或臨界狀態,或者僅是生理功能異常的亞健康狀態,受到社會心理因素的影響更大。全科醫生應系統了解與各種就診原因相關的致病因素,如頭暈頭痛與睡眠情緒,腰痛與久坐或彎腰勞動等,并且要了解癥狀與致病因素之間的內在生物學機制。在此基礎上,對于具體的患者,從生活方式中查找主要的致病因素,以便采取針對性的治療措施。這一點,對全科醫療至少有兩方面的意義。

1.2.1 有助于準確判斷病情 亞健康狀態的患者,常難以達到做出確切診斷的證據標準,很多屬于正常生理功能的變異。如果能在生活史中找到典型的致病因素,可以有效地支持對于健康狀況的判斷。如搬運工出現腰痛,晚上加班的程序員出現頭暈等。

1.2.2 有助于改善疾病的健康教育效果 不同于公共衛生的健康教育,就診的患者總是基于某些引起不適或可疑的癥狀,而且經常與個人生活史相關聯,找到患者具體的主要致病因素對于提高健康教育效果非常重要,因為長期來看,生活方式的調整主要取決于患者的重視和對發病機制的認識程度,過于泛化的教育則難以取得滿意的效果[6]。如腰痛既可以是搬運重物引起也可以是久坐引起。頭暈既可以是因為工作壓力也可能是因為糟糕的夫妻關系引起。

生活史的問診,有時候很容易獲得,有時候患者卻很難意識到。很多時候依賴于全科醫生的知識積累和社會經驗,系統地對于致病機制的了解無疑是有幫助的。引導式問診很適合于對生活史中主要致病因素的確定,也適合在有限的問診時間內迅速達成目標。

1.3 就診目的 全科醫療涉及的就診目的從社會學的角度,主要包括3類:治療性目的、預防性目的和職業性目的[7]。就診目的與疾病對患者造成的影響直接相關,既可以是身體上的痛苦,也可以是對嚴重疾病的擔憂,或者是對職業等社會生活產生的影響。這種影響不是單一的,就診目的也是多方面的,但常有所側重。全科醫療面對的健康問題生理痛苦的程度普遍較輕,因此,后兩種就診目的所占比重較大。關注疾病對患者造成的影響,明確就診目的并采取有針對性的治療方案,是提高全科醫生醫療服務水平的關鍵。

預防性就診目的來自對嚴重疾病的擔憂,這里所討論的嚴重疾病基于患者認知。分為3種情況:一是基于普通人群的理解和知曉程度,比如頭暈頭痛與腦卒中,胸悶心悸與心肌梗死,頸腰部疼痛與神經壓迫,淋巴結腫大與惡性腫瘤等。二是基于個人生活經驗,如有相關疾病家族史,或同事、朋友罹患某種嚴重疾病。三是從醫生認知角度不符合科學性,在特定的文化背景下有關聯的情況,比如腰痛和男性性功能障礙,關節疼痛與早期癌癥等。特定的癥狀總是與相應的嚴重疾病相關聯,更多的認知則來自對當地患者的接診經驗。

相當多的患者并不能準確表達就診目的,對于那些輕微不適反復就診,對治療方案明顯抗拒或對與醫生的溝通過程不滿意的患者要給予特別的關注。就診目的適用于封閉式問診或引導式問診,有賴于全科醫生豐富的臨床經驗和社會知識。比如,因乳腺疼痛反復就診的患者,可以直接詢問是否有乳腺癌的擔憂;對于腰痛又不愿接受治療的患者可詢問是否有某些嚴重疾病的擔憂,如神經壓迫、腎臟疾病或“腎虛”所致性功能障礙等。

2 問診的次序與整合的路徑

如何把3種不同學科的知識整合在一起,問診需要始終圍繞就診原因,即主要癥狀來進行,特別是生活史和就診目的,遵循生活導致疾病,疾病影響生活,產生就診目的的脈絡,使問診的內容之間產生邏輯關系,形成有機的整體。從主要癥狀出發,首先明確病情,繼而回溯生活史中的致病因素,再關注疾病對患者造成的影響以及由此產生的就診目的,最終形成一個關于疾病的故事,并能簡要復述,更有效地為實現全人照顧打下基礎。一個簡單的問題,比如皮膚擦傷,并不需要考慮過多的其他因素。而慢性腰肌勞損要詢問職業因素。失眠焦慮的患者則要考慮壓力和情緒問題。因盆腔炎多次治療效果不滿意的患者要重新分析其真實的就診目的,或許是來自于對不育的恐懼。一位輕度咳嗽的銷售人員就診,或許只是因為擔心對近距離接觸客戶產生不利影響。將問診分成3個層次的內容,可以解決醫療服務的分層問題,對于全科醫生來說,疾病的嚴重程度和醫療服務的難易度并不完全一致。分級診療的失敗不是單純技術上可不可以治愈的問題,更多還是能不能讓患者真正滿意的問題。

醫學既是科學也是藝術,患者的角度可表述為:疾病是客觀現實,就診是主觀需求。對就診行為主觀性的關注,是實現醫學藝術性的根本。全科醫生不僅要關注患者的身體,還應關注患者的生活,更要關心患者的愿望[8]。適當拓展全科醫療的服務范圍,提高綜合服務水平,把患者的生理疾病、生活史和就診目的均納入全科醫療的工作范疇是必要的。對后二者的關注是和就診原因緊密聯系的,并且3方面可以整合成有機的整體。避免單純的健康管理過于寬泛,以至于在有限的問診時間無法進行。也不要把對就診目的的關注當做單純的人文關懷而過于隨意和可有可無。

全科醫學論文范文 第10篇

題目:全科醫學中的心理健康病案研究(十八)

——全科醫學中的青少年病人

對于大多數全科醫生來說,當身為父母的人擔心自己青少年的孩子有行為問題的時候,總會感到很棘手。全科醫生所面臨的困難是難以區分青少年的正常行為和心理問題。其實這種挑戰不僅僅只有中國才有,世界各國的全科醫生也面臨同樣的挑戰[1]。2000年澳大利亞開展了一項《全國心理健康和幸福調查》,該調查顯示,兒童和青少年的心理健康問題流行率大約為19%[2]。

1 病史

一位姓劉的女學生,今年16歲,兩年前她隨父母一起從中國移民到澳大利亞。他們一家人工作非常勤奮,整天從早忙到晚,辛苦地經營一家食品店。父母對她的學業非常地關心,希望她今后能上個好大學,找個好工作。直到3個月前,劉同學還是一名非常出色的學生,在學校成績拔尖,絕大多數課程都得到A的成績。

不過,最近3個月以來,劉同學變得越來越具有“破壞性”,而且她的學習成績直線下降。在家里,她經常跟媽媽爭吵,變得非常粗暴無禮,這與她以往的性格相去甚遠。上個星期學校校長給她爸爸打電話,詢問家里是不是出了什么事。校長的電話讓劉同學的父母非常擔心,于是他們決定帶劉同學來你的診所看病。

你先跟劉同學的父母交談了一下,得知這個孩子的一些表現。劉同學的睡眠情況不是很好,她經常很晚才睡覺,深夜里跟朋友煲電話粥,在網上跟朋友聊天,早上不愿意起床去學校。她父母說她穿衣服的風格跟以前都不一樣了,而且經常跟學校的一群新朋友混在一起,而一般人都認為這些都是“壞孩子”。

你請劉同學的父母在候診室里稍候,然后按照慣例,跟劉同學在診室里單獨地談談。你詢問劉同學一些比較具體的問題,她說自從移居到澳大利亞以后,就一直感到心情很不好。從中國的學校轉到澳大利亞的學校,學校是陌生的、周圍的人也是陌生的,這讓她感到很發憷。在最初的那個階段,她感到學校沒有一個人理她。她說那是自己最困難的階段,而且那個時候她臉上和后背長了不少“青春痘”,她認為自己很難看,對自己的看法越來越消極。她說自己不喝酒,也沒有使用毒品,飲食習慣也沒有改變。不過她說最近半年自己的體質量減輕了3 kg。

2 健康檢查

你給劉同學做心理狀態檢查。她看上去很安靜、很內向。她坐在那里,眼睛看著下面,不斷地搬弄自己的手指。她的情感是憂傷的。她不認為自己有任何妄想,也不認為自己有幻覺。她對時間、地點和人物的定位還是比較清楚的。你給她做軀體健康檢查,結果表明她是一個正常的健康女孩,只是在臉頰和背部有比較嚴重的囊腫性痤瘡。生命體征也都正常,其他軀體檢查也沒有發現不正常的情況。她的體質量是57 kg。你一邊檢查,一邊告訴她檢查的結果都是正常的,你這種“實況評述”的做法是安慰她,讓她放心地知道自己是正常的。

3 輔助檢查

你給她安排了血液檢查,結果證實全血計數檢查、電解質檢查、肝功能檢查、尿液檢查都是正常的。

4 提問

4.1在給青少年做全面評估的過程中,你應該詢問哪些關鍵的醫學方面和社會方面的問題?

4.2你應該給劉同學做哪些鑒別診斷?

4.3如果你考慮給青少年使用抗抑郁藥,必須要考慮到哪些關鍵問題?

4.4在管理青少年心理疾病的時候,應該考慮到哪些與家庭有關的關鍵問題?

5 解答

5.1解答1:詢問關鍵的醫學方面和社會方面的問題在青少年中心理健康障礙的流行率很高,但是很多衛生專業人員經常不能識別出青少年的這些問題。全科醫生給青少年看病的過程,實際上是發現他們心理-社會健康問題的絕好機會,全科醫生可以對青少年心理問題做出診斷,并可以給青少年提供早期干預的服務。

有一個非常有用的篩查工具,名稱為HEADSS,全科醫生可以用這個工具來采集青少年的心理-社會病史[3-4]。這個工具的名稱是六個敏感的篩查方面的縮寫。全科醫生在使用這個工具之前,應該先與青少年建立起很融洽的關系[4]。

HEADSS青少年心理-社會篩查工具:

H 家庭情況(Home situation)

·了解青少年的家庭情況是很重要的,可以讓全科醫生知道青少年病人和誰在一起生活,他們之間相處狀態如何。

·有證據表明,與家庭的關系不好和(或)無家可歸的情況是青少年心理健康問題的危險因素。

E 教育/就業/經濟情況(Education/Employment/Economic situation)

·很有必要掌握青少年病人在學校的行為、他們的學習成績以及他們的行為和成績在近期的變化。

·詢問青少年病人在家里遇到的壓力或者在學校和工作場所受欺負的情況,這可以讓全科醫生洞察到青少年可能遭遇到的社會緊張性刺激因素。

A 活動(Activities)

·興趣愛好和活動參與可以預防心理障礙的發展。

·對女性青少年來說,詢問飲食情況和身體鍛煉情況是非常適合的。同時通過了解飲食和鍛煉情況,也能了解青少年病人是否有健康積極的生活方式。

D 毒品/吸煙/酒精(Drugs/Smoking/Alcohol)

·在了解青少年的行為危險性方面,掌握物質使用方面的詳細信息,這是非常重要的。需要了解的信息包括使用什么物質、使用的頻率是什么、使用物質的社交場景是什么。

S 性活動(Sexuality)

·某些性活動(如性失禁)可以是精神病學診斷的依據。此外,有必要提供性傳播疾病的篩查服務和妊娠檢查。

S 自殺危險/心理學癥狀(Suicide risk/Psychological symptoms)

·在給青少年病人看病過程中,自殺危險評估是必須要做的內容。

5.2解答2:青少年心理問題的鑒別診斷青少年最常見的心理健康障礙包括心境障礙、焦慮障礙、物質濫用障礙、行為障礙。2001年世界衛生組織根據國際研究的結果,指出10%~20%的兒童和青少年有一個或多個心理或行為問題[5]。因此,當你遇到劉同學這樣近期有行為改變的青少年病人時,必須要保持高度的警惕。

正常青少年:青少年表現出暫時的偏離行為(比如常見的冒險行為和違法行為),這是正常的。我們知道大多數青少年并沒有心理健康問題,不過“問題青少年”中有四分之一需要進行精神病學診斷,并需要進一步的干預治療。

劉同學近來的行為改變,是家長和學校都能夠觀察得到的。她不愿意上學、課堂上舉止不當、改變穿衣的風格、結交朋友上的變化,都是非常常見的青少年行為變化。不過,劉同學還有睡眠上的問題、心境低落的問題,而且自信心也有變化,那么就很有必要進行下列鑒別診斷。

抑郁:青少年的抑郁不總是表現為典型的抑郁癥狀,如心境低落、睡眠紊亂、快感缺乏、體質量降低、食欲下降。青少年的主訴更傾向于軀體化癥狀,或者行為上的改變。在劉同學的案例中,她在表現出很多常見抑郁癥狀的同時,也表現出一些行為的改變。全科醫生應該注意到一個關鍵點,即她剛從中國移民到澳大利亞,讓她面臨著很多適應問題,包括對環境、學校、社交網絡的適應,在診斷的時候必須要考慮到病人的這個背景。劉同學近來面臨的這些生活緊張性刺激,提示全科醫生考慮到她出現心境障礙。

物質濫用:年輕人的物質濫用問題,不僅僅物質依賴問題,而更經常是讓青少年面臨短期內受到傷害的危險。在青少年中,狂飲酒精是非常常見的。在澳大利亞,大約10%的青少年使用安非他明。劉同學的軀體檢查和實驗室檢查都沒有發現物質濫用的證據,而且她也否認使用酒精和非法藥物。如果發現青少年有物質使用的情況,那么全科醫生一定要進一步了解使用物質的種類和方法,以便掌握濫用行為的危險程度。而且,最好進行尿液篩查。

進食障礙:青少年和成人的進食障礙診斷標準是相同的。按照特定的進食障礙診斷要求,病人的臨床特征包括自我強迫地饑餓、使用瀉藥、過度鍛煉、固執地追求苗條體形,以及各種與適應不良行為相關的軀體癥狀和體征。

適應身體形象的變化,這是青少年心理-社會發育過程中要完成的一個重要任務。2011年《澳大利亞年輕人調查》結果顯示,三分之一的年輕人擔心自己的身體形象。雖然劉同學對自己的外表形象有負面的想法,但她主要是關注自己臉上的“青春痘”。通過詢問我們知道劉同學體質量減少了3 kg,不過她否認自己改變飲食習慣。需要注意的是,進食障礙往往與抑郁同時存在,因此很有必要繼續觀察劉同學的飲食習慣和體質量變化。

精神病:在青春期和成人早期,可以出現各種精神病性障礙。因此,全科醫生要保持高度的警惕,以便能夠盡早地診斷和管理精神病性障礙。在當下,劉同學沒有表現出嚴重語言雜亂無章的情況,也沒有思維和行為的嚴重混亂。而且,她也否認有負性癥狀,如妄想和幻覺。

劉同學學習成績下降、衣著變化、爭辯行為,可能與精神病發作的前驅階段的癥狀是相同的。精神病前驅階段通常出現在精神病癥狀發作前一年。前驅階段的癥狀往往是很不特異的,如注意力降低、社交回避、古怪行為、忽略個人衛生、學業失敗。因為這些前驅行為很不特異,所以很難做出精神病的診斷。不過,全科醫生在今后對劉同學的隨診過程中,要一直保持警惕。

5.3解答3:青少年使用抗抑郁藥應該注意什么最重要的一點,是在可能的情況下,最好使用非藥物治療方法。全科醫生應該識別出可能影響青少年的各種環境因素,并采取有針對性的措施。認知行為療法和人際關系療法是對輕度和中度心境障礙的青少年病人的一線管理措施。

對4~6次心理學治療無效的病人以及嚴重抑郁的病人,可以考慮采用藥物治療措施。藥物治療應該是綜合性管理計劃的一部分,在用藥的同時,必須嚴密監測任何可能出現的副作用,并對副作用進行恰當的管理。自殺想法和自殺行為是可能出現的副作用。在開抗抑郁藥處方之前,必須要對青少年病人及其家長/照顧者進行教育,告訴他們識別自殺想法和自殺行為的步驟[6]。

在澳大利亞,選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs)是最主要的抑郁治療藥物。對于青少年病人,一線藥物是氟西汀(商品名為百憂解)。澳大利亞藥物副作用顧問委員會提供的指南,是全科醫生給青少年病人開選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑的臨床指南。該指南要求全科醫生要采取適宜的副作用監測措施,并在整個藥物治療過程中,持續地評估病人的心理狀況和一般療效。藥物管理的關鍵時間是開始用藥或改變劑量的24 h內,以及用藥的7~10 d內[7]。

如果選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑無效,或者病人無法耐受藥物副作用,全科醫生應該先尋求專家的建議,然后再決定改換其他的抗抑郁藥。應該避免讓青少年病人使用三環類抗抑郁藥(TACs),因為這類藥會在服藥過量時導致心臟毒性反應,并可能導致死亡。此外,目前的文獻表明,三環類抗抑郁藥對青少年抑郁的療效不可靠。

5.4解答4:與家庭有關的關鍵問題保密問題:對使用全科醫學服務的青少年來說,保守他們的秘密是非常重要的服務內容。很多青少年之所以不愿意尋求醫生的治療服務,是害怕醫生泄漏他們的隱私。當你把劉同學的父母請出診室,并與劉同學單獨談話的時候,你一定要向這位青少年病人清楚地說明你為她保守秘密的原則,并且要核實她是不是明白了你的保密承諾。全科醫生必須按照承諾去做;只有在明確的例外情況下,并且同時也得到青少年病人容許的情況下,才能向其他人(包括最親近的人)提供涉及病人的信息;這些例外情況是指青少年可能傷害自己或別人的情況[8]。鑒于抑郁病人中自我傷害的比例比較高,所以說明特定情況下向別人提供信息是非常重要的。之所以要這樣做,是為了保護青少年病人的安全。

在需要劉同學的父母參與的情況下,要使用一些技術來確保劉同學本人仍然有自己的授權能力。比如,你可以讓劉同學選擇怎樣把信息告訴別人,是讓全科醫生去跟她父母講,還是在全科醫生在場的情況下她自己跟父母講[3]。

家庭參與:盡管父母可以在青少年心理健康問題的康復過程中發揮很明顯的作用,不過青少年本人往往不希望父母介入治療過程。但是,在建議家庭參與之前,全科醫生一定要評估這個特定家庭的參與會不會反而妨礙了青少年的治療。通過對家庭的評估,全科醫生能夠知道父母應該扮演什么角色。

在劉同學的案例中,家庭參與管理計劃可能會對青少年心理健康狀況產生積極的作用。全科醫生應該向青少年病人做出解釋,把情況告訴她父母可以讓他們理解她面臨的困難,從而得到父母的支持。為了更好地管理劉同學的案例,你還應該注意到影響家庭的其他因素,比如學校和劉同學的同伴。在青少年病人采用藥物治療的情況下,家庭參與顯得更加重要,因為家庭成員可以觀察到嚴重的藥物副作用或心理狀態的急性變化。

全科醫學論文范文 第11篇

題目:初級衛生保健與中國全科醫學的發展及挑戰

1978年WHO和聯合國兒童基金會在哈薩克斯坦的阿拉木圖召開國際初級衛生保健大會,發表《阿拉木圖宣言》(《宣言》)[1]。《宣言》重申了生物-心理-社會的現代醫學模式,提出了“2000年人人享有健康”(health for all by 2000,HFA)的全球目標,并將初級衛生保健(primary health care,PHC)確定為實現全球目標的基本途徑。《宣言》發表后,PHC得到廣泛開展,全科醫學得到建立和發展,人民健康明顯提高。2018年是《宣言》發表的40年,全民健康覆蓋(universal health coverage,UHC)已經成為新的目標[2],PHC依然是實現全球策略的基本途徑,全科醫學服務也在世界范圍內得到更深入和廣泛的開展。本文在回顧PHC和中國全科醫學發展的基礎上,提出了未來發展全科醫學的挑戰,希望能與全科醫學領域研究者、實踐者們共同迎接新的挑戰。

1 從HFA到UHC

HFA是國際初級衛生保健大會提出的目標,PHC是實現這一目標的主要策略。《宣言》發表后,各國均致力于改善人民健康,并取得了一定成效。在中國,1981年的出生時預期壽命為67.8歲(男66.3歲、女69.3歲),到2010年已提升至74.8歲(男72.4歲、女77.4歲)[3];從2016年到2017年,居民的人均預期壽命由76.5歲提高至76.7歲[4]。但全球并未實現HFA的目標,衛生系統低效率和健康不公平的現象依然存在。

UHC是目前的全球健康目標[2],是全球可持續發展目標的重要組成部分,可以保障人們在不遭受經濟困難的情況下獲得所需要的醫療保健服務,并將各種資源,特別是人力資源的利用最大化[5]。從HFA到UHC,人們面臨的健康挑戰只增未減,而健康和衛生系統面臨的挑戰已經有別于20世紀70年代,但PHC仍然是踐行全球健康策略的最佳途徑。PHC并非一句簡單的口號,而是一場切實的實踐。實現PHC,不僅需要衛生工作者的努力,也需要整個社會和政府部門的協作。同樣的,實施PHC面臨的挑戰,不僅局限在醫療衛生系統,也涉及全社會所有組織和個人,不僅包括政府部門的行動,也包括與市場和社會組織的合作。在目前信息技術高度發達的環境下,人們對PHC的需求發生了改變,如何實施PHC是需要思考與探索的問題。

2 PHC與全科醫學

發表《宣言》的初衷,是國際社會和各國對人們健康狀態,特別是國家之間和國家內部的嚴重不平等現象的嚴重關切。社會經濟和醫學科學技術的迅速發展,并未給發展中國家人們的健康帶來預期的好處。因此,PHC成為應對挑戰、改善健康公平的重要策略。

《宣言》表示,PHC是“個人、家庭、群眾與國家保健系統接觸的第一環”,即第一接觸(the first contact)。如果人們患病或者出現不適癥狀,首先尋求誰的幫助?如果一個國家或地區具有可持續的、公平的、具有成本效益的醫療系統,首先要發展什么樣的服務?人們尋求醫學或健康服務的第一接觸在哪里?在大多數國家,第一接觸是在社區工作的全科醫生(家庭醫生)。但全科醫生并非唯一的第一接觸,其他人也可能成為第一接觸。比如藥房的藥劑師、醫院的急診部、流動醫療服務、急救服務、護理照護服務、各種協療服務、各種替代的醫學服務工作者,社會工作者、志愿者、其他政府部門工作者(如民政的社區工作站、非政府組織),民營服務組織(如私人醫院和診所)以及家人、朋友、同事。在所有可能的第一接觸中,全科醫學是PHC的主要提供者之一,基層醫療衛生服務和全科醫學服務是PHC的基石。健全的全科醫學服務系統是成功的PHC系統的標志,也是成功的國家衛生系統的標志。來自國家、省級、地方、個體層面的良好證據均表明,良好的PHC與患者的良好健康結局、較低的醫療費用、較高的健康公平相關[6]。

國際上,作為第一接觸的不分科醫生(通科醫生)的存在時間較長,如果以英國全科醫生學會(RCGP)成立為里程碑,全科醫學職業化發展已經有60多年的歷程[7]。在全科醫學(家庭醫學)服務較為成熟的國家(如英國、加拿大、美國、澳大利亞、新西蘭、北歐各國),全科醫生(家庭醫生)是國家和地區醫療服務系統的核心,是不需轉診的第一接觸。上述國家在全科醫學服務系統建設方面也發展得較為成熟,比如澳大利亞在20世紀70年代就已經啟動了全民醫療保險建設,正式成立全科醫學培訓項目,各醫學院校設立全科醫學系[8]。但在發展中國家,全科醫學(家庭醫學)服務系統的建設仍有待加強[9-10]。《阿拉木圖宣言》節選——

健康不僅僅是疾病與體虛的匿跡,而是身心健康和社會幸福的總體狀態,是基本人權。

初級衛生保健是基于切實可行的、學術上可靠的,而又為社會所接受的方式與技術之上的主要的衛生保健,通過群眾中個人及家庭的參與,并在本著自力更生及自決精神而發展的各個階段上,群眾及國家能以維持的費用,而使之遍及所有人等。它既是國家衛生體制的一個組成部分,一個功能的中心和活動的焦點,也是群眾社會及經濟總體發展的一個組成部分。它是個人、家庭、群眾與國家保健系統接觸的第一環,能使衛生保健盡可能接近于人民居住和工作場所。它還是衛生保健持續進程的起始一級。

3 中國的PHC與全科醫學

中國的全科醫學學科是在PHC的大環境下建立和發展起來的。以大概每10年為1個階段對中國全科醫學學科發展的重要事件進行梳理:(1)40年前,中國農村的“赤腳醫生”服務是國際初級衛生保健大會上介紹的PHC成功經驗之一。20世紀90年代,中國處于改革開放的初步階段。當時的初級衛生保健以農村衛生為重點,關注如何在“赤腳醫生”和合作醫療制度的基礎上,進一步鞏固農村三級醫療衛生網,探索在農村集體經濟解體的經濟制度改革環境下,如何發展和穩定鄉村醫生隊伍,從而讓占中國人口大多數的農村居民獲得基本醫療服務。(2)1986年在北京市召開“實現人人享有衛生保健領導干部研討會”。1989年在北京市舉辦了第一屆國際全科醫學學術會議。1993年中華醫學會全科醫學分會成立,標志著中國全科醫學學科正式建立。(3)1997年原衛生部發布《中共中央、國務院關于衛生改革與發展的決定》,首次提出“加快發展全科醫學,培養全科醫生”。1998年《中國全科醫學》雜志創刊。1999年全國全科醫學教育工作會議召開,2000年制定全科醫生規范化培訓試行辦法與培訓大綱,成立全科醫學培訓中心。(4)2006年發布《關于發展城市社區衛生服務的指導意見》(國發〔2006〕10號)、《關于加強城市社區衛生人才隊伍建設的指導意見》(國人部發〔2006〕69號),2009年發布《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》(中發〔2009〕6號),中國在加快城市社區衛生服務發展、深化醫療衛生體制改革、建立全科醫生制度方面進行了積極探索與實踐。2014年,建議所有醫學院校設立全科醫學系,醫學院附屬醫院和三級醫院設立全科醫學科。(5)2018年1月,國務院辦公廳印發《關于改革完善全科醫生培養與使用激勵機制的意見》(國辦發〔2018〕3號)。

可見,中國的初級衛生保健主要在農村地區開展,并早于全科醫學的發展,而中國全科醫學主要在城市地區開展。在城鄉二元化的中國,衛生政策和服務在城市和農村之間有較為明顯的不同。不過首先在城市地區發展起來的全科醫學服務,隨著城市化的進程以及城區向農村的輻射作用,也在逐漸地向農村地區延伸發展。2011年至今,中國的全科醫學呈現出加速發展態勢。據統計,截至2017年末,中國基層醫療衛生機構共有衛生人員382.6萬人,每萬人口擁有全科醫生1.82人[4]。

4 中國全科醫學發展面臨的挑戰

4.1 傳染性疾病與慢性非傳染性疾病 展望下一個40年,醫療和健康服務面臨人口老齡化的嚴峻挑戰,由此產生了日益增加和嚴重的慢性病疾病負擔。1982年中國第三次人口普查數據顯示,65歲及以上人口占總人口的比例為4.91%,而2017年該比例上升為11.4%;據預測,該比例在2027年將突破15%,2034年突破20%,2045年突破25%[11]。40年前傳染性疾病是主要疾病負擔;而目前和未來40年,慢性非傳染性疾病將成為主要疾病負擔。因此,既往應對傳染性疾病和單病種的基本醫療服務措施應“退居次位”,取而代之的是以改變行為方式、重點慢性病危險因素篩查為主的一級預防措施,以連續性健康管理、多種慢性病共病管理為主的二級預防措施,以維持生活質量、社會功能為主的三級預防措施。全科醫學和預防醫學的概念,尚未得到普遍的認識和認同。目前和未來的預防醫學,已經從既往的以遏制傳染性疾病的流行為重點,轉移到以延緩病程和延遲發病、改善生活質量和促進健康為重點。人口老齡化是人類社會前所未有的挑戰。醫學界,特別是全科醫學界,應該從教育培訓、服務和管理,乃至系統的治理,做出與40年前不同的調整。

4.2 以醫院為中心與以全科為中心 醫院的傳統或合理的功能,是對急癥問題和復雜問題進行專科干預。第二次世界大戰后到20世紀90年代,圍繞醫院的醫學專科化已經形成,醫學科技進步和開發主要圍繞醫院專科服務,使得居民認為醫院和專科醫生是挽救生命和治愈疾病的當然提供者。以醫院和專科醫生為中心,將醫療服務延伸至社區的系統架構,在中國長期存在。日益復雜的專科化醫學服務和不斷涌現的醫學技術革新,使醫院服務費用升高的問題更為凸顯,無論是社會醫療保險還是患者的自我支付,均是不可持續的。然而在很多國家,從以醫院為中心到以社區為中心這個“調頭”(U turn)難度很大,醫院和專家的“巨車”已經過于龐大,“轉向”存在“翻車”風險。很多地區在嘗試系統的“轉向”,包括建立起以全科醫學為主的社區衛生服務,用醫院和社區衛生服務中心的雙中心模式(分級診療)來平衡或挑戰以醫院為中心的單中心模式。在這個過程中,全科醫學發展的過程漫長且存在阻礙,尤其是在缺乏基本醫療服務的社會和文化基礎的地方。

4.3 以醫生為中心與以患者為中心 長期以來,生物醫學的和專科的醫學干預在治病救人方面發揮著關鍵作用,治療關系也以醫生家長地位、患者被動服從(依從)地位為主要特征。40年前的信息技術并不發達,由于信息不對等,以醫生為中心的服務可以有效地預防疾病和篩查危險因素(如分析傳染病源、開展急癥診治)。但在目前,在以慢性非傳染性疾病為主要病種和就診原因的情形下,在信息高度發達的環境中,醫生的權威地位受到挑戰。(1)人們的健康服務需求增多,老年人群存在共病問題且這些疾病問題會長期存在。人們需要綜合性的健康評估和疾病管理,但既往的醫學教育和服務通常僅針對短期內的某種疾病,單獨的醫學專科服務和條塊分割的衛生服務系統已經不能滿足人們的醫療服務需求。(2)慢性病患者因長期患病,對疾病的認知逐漸提高,并嘗試探索適合自身的應對經驗和行為改變策略。居民的健康素養提高,更傾向于選擇值得信任的醫生就診,更注重維護自身的權利。但在部分國家,依然存在未告知患者藥物或治療風險、實驗室檢查過度的現象。

目前和未來的醫學服務,應該以患者為中心,即提供的服務是患者所需要的。在醫患關系中,醫生與患者屬于互動形式的合作伙伴關系,醫生應尊重患者并具有同理心,要與患者共同面對慢性病的挑戰,而不是采用“醫生給予、患者接受”的服務方式。醫患關系應該是相互尊重的、相互知情的、相互參與的、相互支持的。以患者為中心的服務,可以改善醫療服務的可及性和公平性,增強患者對醫護人員的信任,改善患者的就診體驗和醫療結局,同時也可以增強服務提供者的信心,提高其工作滿意度和服務效率。在適當的時間和適當的地點,為患者提供適當的服務。全科醫學服務是以患者為中心的服務,實現這樣的服務模式,有賴于全科醫生的壯大與發展,也有賴于整個醫學教育和提供系統的根本變革。

4.4 解決問題與協調服務 與40年前相比,患者的醫療服務需求更為復雜。全科醫生不僅要有系統的知識和技能,還要有扎實的全科診療能力,可以解決社區居民大部分的軀體和心理健康問題,并具有在社區工作的勝任力。全科醫生是居民健康服務最主要的第一接觸,其接診的患者涉及不同性別、所有年齡段、各種文化和信仰背景以及多種慢性病、用藥、生活方式問題、軀體和心理共病、未分化疾病表現等。全科醫學的職業化培訓,也應該關注全科醫生發現或解決具體社區健康問題的能力。全科醫生需要有持續的職業發展,以適應醫學知識技術的更新和社區居民需求的變化。同時,全科醫生也承擔著醫療服務系統協調人的重要角色。橫向協調,包括在社區衛生服務中心內部和社區內(如政府組織、公民社會組織、社區服務)的溝通和相互轉介;縱向協調,包括與醫院和專家的雙向轉診。

上述內容并未涵蓋所有的全科醫學發展面臨的挑戰,而且隨著社會經濟發展和衛生系統改革的進行,新的挑戰也會不斷出現。挑戰代表著新的研究問題,進一步的全科醫學研究可以從衛生系統改革和發展、全科醫學學科建設和延伸、醫患關系互動和支持等方面開展。

全科醫學論文范文 第12篇

題目:基層醫療機構全科醫學管理者領導力研究進展

現代管理之父彼得·德魯克曾如此評價醫療機構管理,“醫療機構或許是人類歷史上最復雜的組織,即便是小型的醫療機構,管理起來也很困難”[1]。這些挑戰需要醫療機構內部培養出來卓越的領導者。在我國,隨著醫療環境的復雜化,如新技術演進與醫療質量之間的平衡,醫療服務可及性、可支付性的持續難題,執醫環境惡化與醫患溝通處理的問題等,提升醫療機構管理者領導能力迫在眉睫。新醫改以來,隨著國家將醫療發展戰略重點轉移到基層,對全科醫學管理者提出了更高的要求,全科醫學管理者面臨來自醫療政策體制變更及適應、機構內部人員管理、社區患者持續醫患關系維護及健康水平保障等方面的諸多難題。在政府政策體制約束下,社區全科管理者有著較大的自主權[2]。在這種情況下,全科醫學管理者就不能從臨床醫生向管理者簡單切換,而需要有專業的管理思維,即具備領導力。因此,對國內外基層醫療機構全科醫學管理者領導力研究現狀進行總結和分析勢在必行。

1 基層醫療機構管理者領導力的發展沿革

“領導力”音譯于英文單詞“Leadership”,近百年來,學術界對于領導力的概念界定不一,尚未達成統一的認識。但其具有以下2個特征:首先,領導力是一種影響力,其強調通過對他人施加影響,從而使他人愿意為實現組織的目標而努力;其次,領導力是一個過程,相對于領導的結果,更加強調向他人施加影響來達成組織目標的過程[3]。領導力培訓興起于20世紀40年代,隨著領導力行為理論的發展,學術界逐漸認識到領導者的素質和能力是可以通過后天培養習得的,各類領導力培訓項目與培訓課程也隨之逐漸興起。世界上最早系統地開展領導力培訓的企業是美國通用電氣公司,1956年美國通用電氣公司建立了全球第一所企業大學——克勞頓管理學院,這里建起了世界上第一個領導力發展中心[4]。隨著領導力培訓的普及與發展,目前很多機構、企業及學校均建立了自己的領導力培訓體系,其領導力培訓的模式也各不相同。根據其特點大致分為3類:一是各類企業大學,包括國外知名企業、國內銀行企業、非銀行國有企業及其他企業的培訓機構;二是各類培訓公司,如美國DDI咨詢公司、北京智鼎管理咨詢有限公司等;三是各大高校的管理學院和商學院[5]。我國領導力研究概念開始于20世紀90年代,首先在企業高層管理者中廣泛應用,在醫療機構管理者領域的領導力研究尚處于起步階段[6],到2010年前后,隨著醫院外部環境的不斷變化和醫院人力資源管理的發展和要求,新醫改中已明確提出要規范醫療機構管理者的任職資格,關于醫療領域領導力的相關研究也逐漸出現,但主要集中在護士長領導力或院長領導力研究,對于醫師、醫學生領導力培養的研究報道極少,對于基層醫療機構全科醫學管理者領導力的關注更是微乎其微。

2 基層醫療機構全科醫學管理者領導力研究現狀

2.1 國外基層醫療機構全科醫學管理者領導力研究及實踐進展 在美國,很多醫院領導者均曾系統學習過醫療管理碩士(MHA)課程。同樣對全科醫學管理者而言,管理協會對其管理領導能力具有實際考核和硬性指標要求,需要機構管理者持續參加高校或研究協會設立的專門的培訓課程[7]。課題組通過梳理近些年文獻,發現國外醫療機構管理者領導力相關研究,特別是全科/家庭醫生管理者的領導力研究在2010年后開始逐漸增多。主要包括以下領域:

(1)定性領導力建構重要性探討研究。發達國家及不少發展中國家均探討了基于特定框架的全科醫學管理者領導力培養的重要性,如加拿大學者通過定性案例研究,證實了領導框架向醫生提供了領導力的最佳實踐經驗[8]。挪威研究者從全科醫生的視角分析指出在開展社區基層醫療工作中目前全科醫學管理者領導力的不足之處,提出構建領導力模型對于提升全科醫學管理者的管理能力、有效開展基層醫療服務具有重要作用[9]。

(2)國外基層醫療機構全科醫學管理者領導力組成要素及評價研究。學者斯托勒總結了6項成功全科醫學領導者應當具備的能力:技術知識,即運營、財務、信息技術與系統、人力資源、戰略計劃制定、醫療法律和公共政策;醫療知識,即補償戰略、行政法規、質量評估與管理;解決問題能力,即醫療組織戰略計劃與項目管理;情商,即在組織內部評估自己與他人以便于進行管理的能力;溝通交流,在諸如協商和沖突解決等情況下引領組織和個人的改變;致力于終身學習[7]。美國醫療領導力聯盟(HLA)根據美國醫生管理學會、美國醫療管理者學會等的研究,管理能力發展模式分析及對醫療人員職業分析,制定了HLA領導力目錄,將領導者應當具備的能力分為5個方面:溝通交流與關系管理、專業操守與職業精神、醫療環境與政策知識、商業運營知識與技巧、領導力[10]。PIHLAINEN等[11]通過系統分析13篇關于醫生領導力特征的文章后得出,醫生的領導力分為3大類:①醫療保健相關的能力,具體又細分為社會、組織、商業和財務能力4類;②運營管理和領導能力,具體細分為流程、操作、臨床和開發能力;③一般的管理和領導能力,包括時間管理、人際關系技巧、戰略思維方式、思維和應用技能及人力資源管理。MASH等[12]研究了全科醫學管理者應該具備的領導力,具體包括兩方面:一是臨床診治能力,具體包含指南的制定和修訂、促進臨床指南的實施、改善醫療護理質量、對常規數據的采集分析和反思、積極培訓來提高醫療質量、反思重大不良事件和分析管理風險來改善患者安全;二是參與醫院管理的能力,具體包括全科醫學管理者與醫院管理者進行充分的溝通和接觸,及時獲取醫院管理、決策和計劃的相關信息,還包括創建從臨床角度提供建議和倡導的機會,與管理者進行有效的溝通提升醫療質量。

(3)基層醫療機構全科醫學管理者領導力提升研究。近年來國外不同學術團體及機構正關注開發醫生管理能力,包括研究生教育課程設置、在崗培訓課程設置等。例如美國克里夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)于2002年成立了領導力研究院(Leadership Academy),根據多年管理研究成果,從14個方面(情商、專業性、變化管理、溝通、終身學習的能力、及時提供觀察結果、掌握財務、熟識監管環境、招聘和雇傭、過程評估和管理、拓展和加強慈善服務、醫學法律問題、管理醫師、醫院經營意識)設置了相應培訓課程[13]。加拿大也十分重視醫學生領導力的培養,加拿大皇家醫生和外科醫生學院及多倫多大學醫學院主辦了多倫多醫生領導教育問題國際首腦會議(TISLEP),該會議致力于國際利益相關方通過明確的工作組積極和建設性地參與,為培養醫生領導才能開發一套與全球相關的、以能力為基礎的課程[14]。伊朗學者根據Kern課程安排,獲得本科醫學生管理課程、目標和教育策略必要性的經驗和觀點,構建全科醫生領導力培養的相關課程[15]。加拿大學者從女性全科醫生視角分析了其對醫生領導力的看法,結果發現影響女性全科醫生從事領導崗位的主要原因是下班后的精力和時間不足,以及缺乏自信。積極鼓勵女性全科醫生參與管理工作,同時減輕女性全科醫生下班后的家務活動可能是提升女性全科醫生領導力的有效方式[16]。

2.2 國內基層醫療機構全科醫學管理者領導力研究現狀及瓶頸 國內關于全科醫學管理者領導力的研究鮮有報道,既往的研究主要集中在全科醫學管理者崗位勝任力研究領域,如蔡雨陽等[17]通過訪談問卷建立了“上海市社區衛生管理人才崗位勝任力模型”,包括1個理論模型和4個應用模型。張愈等[18]引用國內和國外有關研究的勝任力研究方法構建社區衛生服務中心主任勝任力模型,為加強社區衛生服務機構管理人才的能力建設提供科學依據和應用模型體系。雖然領導力與勝任力在能力項上有很多相似之處,但是也有一些區別,領導力主要研究領導者與被領導者相互關系的影響,而勝任力研究組織中人員與崗位績效和業績的關系[19]。新醫改以來,國家政策文件(《關于公立醫院改革試點的指導意見》等)屢次提出,推進公立醫院院長職業化和專業化建設。從現有研究來看,研究均圍繞綜合性醫療機構管理者的領導力提升,主要包括:

(1)醫療機構管理者領導力現況、重要性及困境分析。主要圍繞領導力的分類及從如何促進個體、組織目標實現之間的關系,闡述醫院領導力的重要性。如時秋香[20]探討了醫院領導方式包括權威型領導、變革型領導、人格魅力型領導及仆人型領導。羅林枝等[21]調查了北京協和醫學院臨床專業醫學生領導力課程的設置狀況,并強調了課程設置的重要性。高超[22]分析探討了護理管理者領導力測評存在的局限性,發現目前研制的測評工具使用對象局限,缺乏科學的領導力理論做指導,針對性不強,缺少針對護理部主任的領導力評價指標和模型。孫超[23]分析了醫療領域的領導力晚于工商企業領域領導力的原因主要是:醫院的靈敏度不如企業、院長職業化程度較低、醫院管理理論尚未健全、院長的自由度受限。

(2)醫療機構管理者領導力測評研究多為護理領導角度。從定量測評來看,我國鮮有對醫院管理者領導力的定量測評研究,現有研究僅集中在對護士長領導力的測評,如黃春美等[24]采用自行研制的護士長領導力測評問卷對護士長領導力進行評價,結果發現浙江省二級、三級醫院護士長領導力各維度得分中決斷力水平較高,前瞻力水平偏低。程彥伶等[25]采用一般情況調查問卷、護理管理者領導力問卷對某三級甲等醫院87名護士長進行問卷調查,發現護士長在創新能力、控制力和決斷力方面需要進一步加強。童丹[26]選擇浙江省2 426名護士進行調研,結果顯示護士長領導力與護士工作滿意度呈正相關,與職業倦怠呈負相關。孫超[23]進行了醫院院長領導力與醫院管理績效關聯度的研究,結果顯示醫院院長領導力與醫院管理績效之間呈正相關。

(3)醫療機構管理者領導力影響因素的定量分析。宋林子等[27]探索北京市公立醫院集體領導力的內部影響因素發現,員工激勵、員工危機感、自豪感、忠誠度、工作負擔、公平性(包括薪酬、晉升、績效、獎懲)等均是公立醫院集體領導力的正向影響因素。賈建芳[28]對某地區綜合性醫院護士領導力及其影響因素進行了研究發現,個人因素、組織因素、社會因素和教育因素是主要因素,各影響因素與護士領導力呈明顯正相關,相關強度依次遞減,在所有影響因素中,品質特征對護士領導力影響最大,其次是組織適應、性別、外貌特征、用工性質、教育因素、職業價值觀、程序規則。陸駿等[29]對浙江省210名護理管理者進行問卷調查,結果發現護士長的領導力與角色認知、自我效能感、職業倦怠及是否分層培訓均相關,其中管理者的分層培訓有利于領導力的培養和提升,明確角色定位、降低職業倦怠和提高自我效能感同樣可以提升護士長的領導力。但是總體來說,相關定量研究較為缺乏。

(4)領導力提升措施的定性討論。從現有研究來看,領導力提升研究也停留在定性探討階段,護理領域略有涉及但是研究并不深,如褚梁梁等[30]探討了護士長領導力培訓體系如何建構,但是仍舊缺乏具體培訓課程設置等相關研究,針對全科醫學管理者的領導力提升課程更是鮮有。張憲增[31]基于精神科患者的特殊性,雖然提出了精神科醫生應該加強領導力的培養,但是僅停留在理論水平,缺少實質性的領導力培訓內容。

總結理論研究及實踐不難發現,相比較國外研究及實踐,我國醫務人員管理者領導力研究起步較晚,研究并不成體系。雖然現階段我國醫院、醫生領導力相關研究有所增加,但是,全科醫學管理者的領導力研究處于“零”的狀態。而國外全科醫學管理者領導力研究的成功經驗在于,從全科醫學管理者領導力評價到提升領導力的干預課程設置,有著全面的研究體系。但是,我國相關領導力模型理論支撐、領導力現況如何并不清晰,未來如何提升,也缺乏著力點。

3 全科醫學管理者領導力研究的必要性

隨著我國醫療改革進入關鍵階段,全科醫學進入了深化改革的階段,而這些改革均是沒有先例可以遵循的。課題組通過系統的文獻綜述發現[32-33],擺在眼前的急劇問題在于:研究層面,社區衛生服務機構全科醫學管理者領導力研究極為匱乏,與臨床能力、教學能力和科研能力培養研究數量相比,差距極大。實踐層面,全科醫學管理者領導力提升客觀需求極大、實際狀態較差,具體表現為:(1)客觀迫切需求:社區衛生服務工作的綜合性及復雜性對全科醫學管理者領導力提出較高要求。與大醫院專科管理相比,全科服務模塊同時承擔醫療及人群健康管理職責,全科工作復雜,面臨患者(人群健康管理)、機構內部、政府,對管理者管理綜合能力要求極高。(2)現有匹配極為不足:現有全科醫生培養課程未涉及領導力培訓,在崗培訓也是側重臨床能力提升,即使是在管理崗位的全科醫生,也未獲得正統的領導能力提升培訓。基于此,對于提升全科醫學管理者的領導力提出迫切需求。

4 建議與展望

4.1 建立全科醫學管理者領導力模型,以領導力模型為依據科學選拔全科醫學人才 在選拔全科醫學管理者過程中,不能局限于對專業技能與知識的考察,而應對其態度、個性、價值觀、管理協作能力等方面進行綜合考量,選拔出最具有潛質的人才,把好人才隊伍建設的關卡。建議構建全科醫學管理者領導力模型,以領導力模型為依據制定崗位要求,對崗位的任職資格進行嚴格界定,并在此基礎上,確定錄用應聘人員的基礎標準,全面考察應聘者是否具備招聘崗位所需要的素質,以及素質水平的高低。

4.2 加強全科醫學管理者人才的培養 形成“院校醫學教育-住院醫師培訓-繼續醫學教育”的連續統一體。在學習階段,加強醫教協同工作,推進院校醫學教育與衛生計生行業需求的緊密銜接,加強人才培養的針對性和適應性;在執業階段,以崗位職責為依據,以領導力為核心,加強以全科醫生為重點的基層醫療衛生隊伍建設,健全在崗、轉崗等培訓制度,保證繼續醫學教育的制度化和規范化,利用信息化系統開展全科醫學管理者領導力網絡授課、專題培訓。建議每年開展兩次集中授課形式的領導力培訓課程,上半年和下半年各一場,基于需求合理安排培訓內容、方式,及時評價培訓效果,調整培訓方案。

4.3 健全全科醫學管理者評價機制 在評價機制方面,相關領域研究者應系統梳理全科醫學管理者領導力核心要素并構建符合全科醫學管理者領導力特點的指標體系,評價全科醫學管理者領導力現況,發現薄弱點,明晰在社區醫療環境中,全科機構管理者領導力應具備哪些能力,并有針對性地構建相應的提升路徑。

綜上,全科醫學管理者應該強化主動學習意識,重視并積極參與領導力提升培訓,在社區實踐工作中加以應用,切實提升自身在復雜醫療環境中處理問題的應變能力,最終實現社區全科醫學管理者的現代領導能力,更好推動全科人才隊伍建設及全科醫學發展。

全科醫學論文范文 第13篇

題目:敘事反思教育與全科醫學哲學

醫學界正面臨著來自多方面的挑戰,至少有5個主要問題值得一提,包括:醫學實踐的改變影響了患者與醫生之間的親密關系;患者自主權的興起挑戰了傳統的醫學家長作風;涉及人類受試者的醫學研究中的濫用行為已經暴露,醫學的自我調節能力受到質疑;醫療技術的進步為醫療保健專業人員創造了新的和有爭議的道德問題;人們普遍對醫學教育的質量表示不滿[1]。醫學教育具有較強的競爭性,這樣培養出的醫生過度關注個人事業的成功,而不是對患者的照護態度。在上述的主要問題中,一個總體缺陷是:醫學教育強調技術,忽視了培養對患者、價值觀及人際關系技巧的適當態度。很多學生在畢業時不知曉如何將患者視為一個完整的“人”。醫學教育過程中,未能解決醫生與患者日益疏遠的相關醫患關系問題。于是,在醫學教育中加入人文精神培養和以患者為中心的照護態度培養顯得十分必要,這就亟須使用一些區別于普通醫學教學的方法來開展人文精神的教育和培養。本文擬推薦一種有益于人文精神教育與培養的方法——在敘事醫學基礎上進行批判性反思的醫學教育方法,即敘事反思教學法。

1 敘事反思教學法

在社會工作領域,社會工作者需要使用不同類型的知識,包括理論知識、實證知識、程序化知識、實踐智慧知識及個人知識[2],以及可以產生知識的各種方式,包括通過推理和通過經驗學習[3]。批判性反思涉及對已知事物,以及這種知識如何發展的解構[4]。批判性反思是許多研究方法的寶貴伴侶,可以很好地適應定性和定量研究方法[5]。

敘事反思實踐是一種教學策略,是住院醫師培訓(住培)的一種方式[6-7]。在這一教學過程中,住培醫師首先要在“平行圖表”[8]中敘述其與患者的交流經歷;然后在與其他住培醫師和研究員/輔導員(醫生/敘述研究員)的持續調查組內進行協作性敘事調查。目前,這一教學方法處于初步探索階段。根據MANN等[9]的定義,其包括反思框架,涉及批判性思維,探索個人和情感體驗,以及檢查行動的影響。使用敘事反思方法進行教學可以創建教學情境,幫助在培醫生學習如何探究其新的職業和個人身份。敘事反思實踐在理論上以理論知識為基礎,作為個人實踐智慧知識[10],并作為個人的敘事知識生活,講述、復述及重溫他們的故事[11-14]。

2 敘事反思教學在住培階段的應用

住培是一個緊張時期,在此期間,醫生在臨床實踐中面臨著復雜而強大的情況,因此住培可能更適合反思性教學。記錄一些對強大事件的反思,可以鼓勵在培醫生去探索與特定經歷有關的情緒和反應,這種探索可以幫助其對自身進行更深入、更具批判性的觀察[15]。已有醫學院、住培計劃及專業組織開發了敘事反思相關教學課程、教育策略,并組織了講習班,以期通過敘事寫作來培養和促進在培醫生的反思和個人意識[16-22]。目前,對于這些干預措施的評估主要集中在參與者的寫作內容,而非寫作過程。此外,對于住培醫師的反思實踐效果、促進或抑制反思的因素,以及鼓勵反思實踐的最佳方法等的研究相對較少[23]。

反思教學在繼續醫學教育中具有一定潛力,有限數量的異質性研究結果表明,反思是幾個關鍵主題教學和情境教學的有效教學工具。既往研究結果顯示:反思對共情有積極影響,可以提高學生在復雜情境中的學習舒適度,并加強其在學習過程中的參與度;當學習較為困難的科目時,反思可以增強學生對復雜科目的學習效果,深化其專業價值觀,并改善其學習態度和舒適度;反思可以增強住培醫師和研究員的學習、同理心及專業能力[23-38]。一項系統評價研究顯示,反思是一種可以開發的習慣,一種可以深化職業價值觀和社區建設意識的工具,一種幫助學習者處理復雜主題的方法,但反思對發展共情和溝通技巧的影響尚不清楚[39]。

3 全科醫學哲學與敘事反思的關系

Ian R. McWhinney在 The Text Book of Family Medicine[40]中提出了一些全科醫學的哲學觀點,本研究者認為,以下幾條尤為重要。

3.1 以患者為中心的全人理念 在全科醫學的哲學中,特別強調以患者為中心的全人理念。以患者為中心,首先就是要把患者當成一個活生生的人來對待,要尊重患者,尊重其價值觀、世界觀及文化背景。要理解這些,與患者進行全面且深入的溝通是十分必要的。而全人的理念要求全科醫生不能只關注患者的疾病,還要關注其疾病的發生、發展、變化,以及與其社會生活相關的影響,同時還要關注其所處的社會環境與背景,要為其提供全面、全程的照顧。構成敘事反思實踐的3個要素為:過去、現在、未來的時間要素,發生地點和發生所處環境的空間要素,敘事中發生人物的聯系及人物所處的社會聯系[6]。從這3個要素來看,敘事反思實踐充分體現了全科醫學哲學中的以患者為中心的觀點,同時也體現了全人的理念,包括在時間、空間上,還有與社會的聯系上。出于充分要素與背景知識的前提下的敘事故事,進而產生了敘事醫學的提法。

3.2 醫學作為實踐學科的人文特征——敘事醫學 患者敘述包含因果關系問題,從而促進患者對疾病的感知。GREENHALGH等[41]認為,敘事為患者的困境提供了意義、背景及觀點,其定義了患者的患病方式、原因及模式,簡而言之,其為患者提供了一種無法通過其他手段達成理解的可能性。這種理解同樣適用于在經濟和制度不斷發展的當下,醫務人員為患者提供照護的過程。

必須在以患者為中心的方法學背景下理解敘事醫學的發展,即將患者作為受試者帶回醫學中。VON WEIZS?CKER認為,這對心身醫學工作至關重要,建議將患者體驗納入醫療工作[42-43]。疾病敘述不僅描述了一例特定的醫療案例,而且講述了關于一個人生死的密集、終極和最真實的現實。VON WEIZS?CKER認為,疾病敘事不僅是對病態的描述,也描述了特定個體的疾病生活[44]。這種主觀方法也被應用于以患者為導向的醫患溝通中,并且可以追溯到更早的時間[45-46]。1998年,有學者指出,在醫患互動中,以患者為導向的、主觀的敘事意義更明顯,特別是在Balint小組活動中[46]。

在這種意義上,敘事可以被理解為連接大規模隨機對照研究的證據與應用于單一病例的醫學藝術之間的橋梁。因此,必須以互補的方式理解循證醫學和敘事醫學。MATTHIESSEN[47]認為,在醫療實踐中,尋找因果關系的法則和具體、獨特、單一的描述兩種方法不能分開進行,其是密不可分交織在一起的。在將醫學轉向自然科學的過程中,過度關注客觀研究結果常會導致忽視了醫學實踐的主觀維度[48]。

3.3 醫學范式轉變——生物-心理-社會模式 ENGEL[49]認為,臨床醫生應理解并充分回應患者的痛苦,即讓患者感受到被理解,要做到這一點,臨床醫生必須兼顧患者的生理、心理及社會方面因素。其提出了自20世紀中葉以來主導工業化社會的流行生物醫學模式的整體替代方案,即后來的生物-心理-社會模型,該模式是在科學本身從完全分析、簡化及專業化的努力發展成為更具背景性和跨學科性的背景下所提出的[50-52]。ENGEL并未否認主流生物醫學研究對醫學發展的促進作用,但指出了生物醫學的局限性,即其重點是引導臨床醫生將患者視為對象且忽視了患者的主觀體驗。其并非僅提出了一個科學命題,而是試圖扭轉醫學和患者權利被剝奪的情況,這一模型得到了很多希望在醫療實踐中加入更多同情和同情心的醫學界人士的共鳴。

首先,ENGEL不贊同醫生將生理軀體與患者的情緒、社會因素分離開(專注于疾病而忽視受苦的人),認為應該在二者之間建立橋梁。其次,恩格爾批評醫學思想的過度唯物主義和簡化主義取向。再次,觀察者對觀察者產生影響。恩格爾明白,人們無法從內部理解系統而不以某種方式擾亂系統;換句話說,在人的方面,如量子世界中的“薛定諤的貓”,人們不能假設純粹客觀性的立場。通過這種方式,恩格爾提供了將醫生和患者的人文維度納入科學研究重點的合法理由[53]。

ENGEL最持久的貢獻在于其擴大了臨床醫生的關注范圍。生物-心理-社會模型呼吁臨床醫生改變理解患者的方式,并擴大醫學知識領域以滿足每位患者的需求,這可能轉變了疾病、痛苦及治療方式的傳統概念。敘事反思實踐在這種醫學范式的轉變中起到了重要作用,其作為一種工具,在調節和影響社會關系中起到了較好的作用,尤其是在醫患關系中。敘事反思實踐可以通過喚起情緒反應和強化相互影響的人際關系,來改善醫患關系中的人文精神,這是目前其他方法無法替代的。