導讀:經常有臨床醫學的醫生和畢業大學生在找關于臨床醫學論文5000字模板范文,今天668論文網站的李老師就大家推薦最近的10篇給大家,希望我所分享的能夠給你帶來幫助!每篇臨床醫學論文大約是5000字左右。

相關推薦:

臨床醫學論文5000字范文 第1篇

題目:11 例單條臍動脈栓塞產前超聲特征及臨床分析

(字數:5909字符)

臍帶作為連接胎兒與胎盤-母體的重要樞紐,負責氣體交換、營養物質供應和代謝產物排泄。正常臍帶內包含1 條臍靜脈和2 條臍動脈(Umbilical artery,UA)。臍血管栓塞是一種產科罕見疾病,可使臍血流受阻,導致胎兒生長受限、胎兒窘迫甚至死胎等嚴重不良圍產結局[1-3]。臍靜脈栓塞和雙側臍動脈栓塞(Umbilical artery thrombosis,UAT)常引起突發胎死宮內,一旦發病即迅速導致胎兒死亡,幾乎無搶救機會,臨床上大多在發現死胎,引產排胎后方可回顧性診斷。單條UAT 在1 條UA 血流受阻后,另一條通暢UA 血供尚可維持胎兒存活。近年來,國內外關于單條UAT 的文獻逐漸增多[4-9],大多為個案報道,部分妊娠結局良好,提示產前超聲及時診斷可贏得搶救胎兒的時機,孕期加強監測并適時終止妊娠有助于降低不良圍產結局的發生。然而,孕期常規超聲檢查中漏診、誤診現象時有發生。目前對單條UAT產前超聲特征、血流動力學及臨床特點的總結分析較少,本研究通過對11 例單條UAT 病例的超聲及臨床特點進行總結分析,以期為臨床診斷和處理提供依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性研究2015 年1 月—2021 年6 月在我院產科住院分娩,經產時肉眼所見和/或產后胎盤臍帶病理證實為單條UAT 的病例共11 例。本研究經我院醫學倫理委員會批準(編號:GDREC2018513H(R1))。

確診單條UAT:產時肉眼觀察臍帶外觀及臍帶橫切面,能辨認出2 條UA,且管腔內可見血栓和/或產后胎盤臍帶病理報告提示1 條UA 內見血栓形成。

1.2 資料分析

①孕婦一般情況:年齡、孕產次、妊娠并發癥及合并癥等。②孕期超聲情況:胎兒各生長徑線(雙頂徑、頭圍、腹圍、肱骨長和股骨長)、超聲估計胎兒體質量、臍帶纏繞及扭轉情況、臍帶血管數量和UA 內血栓情況;UA 和大腦中動脈(Middle cerebral artery,MCA)血流參數:收縮期峰值流速/舒張末期流速比值(S/D)和搏動指數(Pulsatility index,PI)。計算腦-胎盤比(Cerebroplacental ratio,CPR)=MCAPI/UA-PI。測量及計算結果的判斷參考相應孕周參考范圍[10-11],以CPR<5 th 為異常[11]。③妊娠結局:產前胎心監護、分娩方式、分娩孕周及胎兒或新生兒結局(包括出生體質量、性別、Apgar 評分及是否轉新生兒重癥監護室。④胎盤臍帶病理資料。

1.3 統計學分析

采用SPSS 20.0 統計軟件。計量資料采用均值±標準差表示,計數資料采用個數(百分比)表示,采用描述性統計分析。

2 結果

2.1 一般資料

同期在我院住院分娩孕婦共13 258 例(13 607個胎兒),單條UAT 發病率約為0.08%(11/13 607)。孕婦年齡(31.5±4.6)歲,平均孕次(2.1±1.2)次,平均分娩孕周(37.9±0.9)周。6 例(54.5%)有妊娠期并發癥或合并癥(4 例妊娠期糖尿病,2 例抗磷脂綜合征,1 例同時患有重度子癇前期和甲狀腺功能減退,1 例α-地中海貧血)。2 例(18.2%)曾在孕期行臍靜脈穿刺產前診斷,染色體核型分析及微陣列分析未提示異常。1 例(9.1%)孕期曾有胎動減少。

2.2 孕期超聲結果

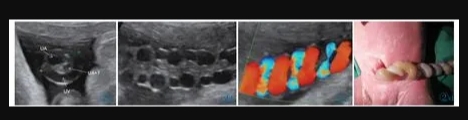

11 例中孕期超聲均可見2 條UA(膀胱水平橫切面顯示2 條UA 血流信號),超聲最后一次提示可見2 條UA 的平均孕周為(31.2±3.1)周。11 例超聲首次提示UA 數目異常(表現為膀胱水平橫切面UA彩色多普勒僅顯示1 條UA 及血流信號,另一側血流信號消失)的平均孕周為(36.7±2.8)周,6 例(54.4%)為膀胱左側血流信號消失,5 例(45.5%)為膀胱右側血流信號消失。7 例(63.6%)孕晚期超聲首次即提示單條UAT,這7 例臍帶游離段橫切面二維灰階圖像均顯示3 個管腔結構,其中1 條UA 內可見稍高回聲填充且血流信號消失(圖1);1 例(9.1%)在孕34+4周提示單臍動脈,在孕37 周超聲隨訪中糾正診斷為單條UAT,因超聲提示臍帶高度螺旋,且在臍帶橫切面下見臍靜脈呈“C 形”包繞2條UA,1 條UA 內存在血栓回聲(圖2),該病例同時合并胎兒生長受限;3 例(27.3%)整個孕期均提示單臍動脈,回顧其既往中孕期超聲均見2 條UA,晚孕期超聲發現1 條UA 內存在血栓回聲(圖3)。

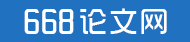

圖1a 臍帶橫切面。1 條臍靜脈管腔大,內為無回聲。2 條UA 管腔小,栓塞側內為稍高回聲(血栓回聲),通暢側內為無回聲。圖1b 臍帶橫切面。臍靜脈及通暢側UA 內見方向相反的血流信號,栓塞UA內無血流信號(箭頭所示)。圖1c 臍帶縱切面。臍靜脈內為無回聲,栓塞UA 內等回聲為血栓(箭頭所示)。圖1d 臍帶縱切面。臍靜脈內可見血流信號,栓塞UA 內無血流信號。圖1e 通暢側UA:舒張末期血流流速增加,S/D 和PI 偏低。圖1f MCA:舒張末期血流流速增加,PI 值降低。Figure 1a.Cross section of cord.No echo is shown in the lumen of umbilical vein(the larger one).Two UAs have smaller lumens,and hyperecho is found in the occluded UA(thrombus).Figure 1b.Cross section of cord.Opposite blood flows are shown in umbilical vein and the normal UA,and no blood flow signal is shown in the occluded UA(as indicated by the arrow).Figure 1c.Longitudinal section of cord.There is no echo in umbilical vein and the arrow indicates the thrombus in the occluded UA.Figure 1d.Longitudinal section of cord.There is blood flow in umbilical vein and no blood flow in the occluded UA.Figure 1e.The unobstructed UA: the end diastolic blood flow velocity increases;S/D and PI decreases.Figure 1f.MCA: the end diastolic blood flow velocity increases;PI decreases.

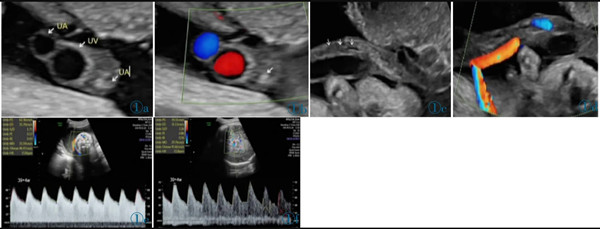

圖2 a 臍帶橫切面。臍靜脈呈“C 形”包繞2 條UA,1 條UA 內存在血栓回聲(T:血栓)。圖2b~2d 臍帶高度螺旋。Figure 2 a.Cross section of umbilical cord.One clogged UA is in parallel with the other unobstructed one and both of them are surrounded by umbilical vein(T: thrombi).Figure 2b~2d.Hyper-coiling of umbilical cord.

圖3 誤診為單臍動脈病例的超聲圖像。圖3a:孕24+4 周,膀胱兩側均可見UA 血流信號;圖3b:孕37+1 周,膀胱一側UA 血流信號消失;圖3c:臍帶橫切面見臍靜脈呈“C 形”包繞2 條UA,箭頭所示其中1 條UA 管腔細小,內為稍高回聲(血栓)填充。圖4 臍帶病理(HE 染色)。UA 內見血栓形成,管壁彈力纖維梗死。Figure 3.Ultrasonography misdiagnosed as single umbilical artery.Figure 3a: At 24+4 weeks,the blood flow of two UAs is seen in both sides of bladder.Figure 3b: At 37+1 weeks,only one UA is seen in the level of bladder.Figure 3c: In the cross section of umbilical cord,two UAs are surrounded by umbilical vein.As indicated by the arrows,one UA has smaller lumen which is filled with a slightly higher echo(thrombi).Figure 4.The pathological finding of umbilical cord (HE stain).The UA lumen is filled with thrombi.The necrosis of elastic fibers are found in arterial wall.

9 例(81.8%)超聲提示臍帶繞頸。1 例(9.1%)超聲提示臍帶插入位置異常(帆狀胎盤)。

4 例(36.4%)UA-S/D 介于相應孕周參考值的10 th~<25 th,2 例(18.2%)5 th~<10 th,5 例(45.5%)<5 th。11 例UA-PI 均<相應孕周參考值的5th(圖1e)。3 例測量了MCA 血流參數,其中2 例MCAPI<相應孕周參考值的5 th(圖1f),這3 例CPR 均無異常。

2.3 產前胎心監護和妊娠結局

分娩前均行電子胎心監護,其中1 例(9.1%)出現延長減速,3 例(27.3%)為無反應,7 例(63.6%)為反應型。

產前超聲診斷單條UAT 的8 例均急診收住院。其中,6 例入院后行急診剖宮產分娩;1 例入院后臨產,產程進展迅速,在急診剖宮產術前準備期間經陰道分娩;1 例在孕29+1周超聲提示單條UAT,因考慮孕周小早產兒預后差,同時孕婦拒絕急診剖宮產,出院后在嚴密監測下期待至孕足月,最終孕婦堅決要求孕38+2周擇期剖宮產分娩。

整個孕期均考慮單臍動脈的3 例均行常規監護至孕足月,1 例順產分娩,1 例產鉗助產陰道分娩,1例因“瘢痕子宮”行擇期剖宮產。

11 例均為活產,男8 例,女3 例,足月10 例,早產1 例。新生兒出生體質量(2 855±440)g,1 例(9.1%)為小于胎齡兒。3 例(27.2%)羊水糞染,1 例(9.1%)發生新生兒窒息(輕度)。9 例轉新生兒重癥監護室,其中3 例轉科后情況穩定;2 例因產前超聲發現心臟發育異常(分別為室間隔缺損和完全性大動脈轉位)轉科;4 例轉科后均出現與缺氧相關病理情況,經治療后情況穩定后出院。

2.4 產時情況及產后病理資料

產時肉眼可見11 例臍帶長度均正常,其中4 例(36.4%)臍帶高度螺旋,1 例(9.1%)帆狀胎盤。7 例產時病歷描述可見1 條UA 外觀全程/部分呈暗紅色,1 例UA 部分呈土黃色,橫斷面均可見血栓形成。3 例病歷資料中未描述臍帶外觀。病理結果提示11 例臍帶橫斷面均提示有2 條UA,鏡下所見其中1 條UA 內血栓形成(圖4)。

3 討論

3.1 UAT 的發病率

UAT 是一種罕見產科疾病,目前發病率尚不明確。國外學者報道在分娩的孕產婦中,單條UAT 的發生率約為0.025%[12];在高危妊娠孕婦中的發生率約為0.11%[13];在死產病例中的占比約為0.01%~0.17%[13-14]。國內文獻報道單條UAT 發病率高于國外文獻,約為0.01%~0.083%[8-9,15-16]。本研究中單條UAT的發病率約為0.08%(11/13 607),與前述部分文獻中的發病率基本一致[8-9,15],考慮與近年來國內超聲科醫生及產科醫生對單條UAT 的認識加深和重視有關,故產前超聲和產后病理檢查的檢出率相應增加。

3.2 UAT 的病因和發病機制

UAT 的發病機制尚不清楚。有研究表明,臍血管栓塞多與以下高危因素相關:①臍帶解剖結構異常和機械性損傷:前者包括臍帶狹窄、臍帶過長或過短、華通膠異常、臍帶插入位置異常,后者常由臍帶纏繞、高度螺旋、打結、受壓等引起,以上情況可引起臍血管淤血及血栓形成[2,9,12,17-18]。此外,臍血管穿刺導致血管內皮損傷可能為UAT 的高危因素[19]。②母體病理狀態:糖尿病、子癇前期、易栓癥、宮內感染以及長期抽煙史等可導致母血呈高凝狀態,誘發臍帶血栓形成[1-2,9,16,20]。③胎兒因素:有病例報告發現UAT 病例合并胎兒蛋白S 缺乏,提示二者可能相關[1]。本研究11 例中,有9 例(81.8%)合并臍帶繞頸,4 例(36.4%)臍帶高度螺旋,2 例(18.2%)孕期曾行臍靜脈穿刺,1 例(9.1%)臍帶插入點異常(帆狀胎盤),4例(36.4%)為妊娠期糖尿病,2 例為抗磷脂綜合征,1例為重度子癇前期,分析本研究中發生UAT 的原因主要為臍帶纏繞和高度螺旋造成的機械性阻塞,以及臍血管穿刺血管內皮損傷誘發的血液高凝。同時,合并妊娠期糖尿病、抗磷脂綜合征、子癇前期的孕婦可能為UAT 的高危人群。

3.3 單條UAT 的超聲特征與鑒別診斷

超聲檢查是產前發現單條UAT 的首選方法。超聲科醫生對單條UAT 的重視程度與診斷經驗,對提高檢出率,降低圍產期死胎發生率具有重要意義。

正常臍帶的二維超聲橫切面呈“品”字形,由“1大2 小”3 個環狀結構組成,其中大環為臍靜脈,2 個小環為UA;胎兒膀胱水平橫切面彩色多普勒可見膀胱兩側各有1 條UA 血流信號顯示。當單條UAT發生時,膀胱水平橫切面僅見1 條UA 血流信號顯示,臍帶游離段橫切面和縱切面仍可見3 條血管的管狀結構,其中1 條UA 變細且血管腔內可見血栓回聲(血栓因形成時間不同可呈高回聲、等回聲或低回聲),血流信號消失。單條UAT 的典型超聲征象為:臍帶橫切面下,栓塞UA 與通暢UA 平行,被“C形”臍靜脈包繞,Klaritsch 等稱其為“手握橙”征[21]。亦有學者認為,當臍帶高度螺旋時,亦可出現類似征象,需要仔細觀察被臍靜脈包繞的UA 內是否可見血栓及血流信號[4,22]。本研究中,2 例均可見典型“手握橙”征,其中1 例臍帶高度螺旋,進一步證實臍帶高度螺旋為單條UAT 的高危因素,二者可并存。

單條UAT 和單臍動脈超聲下極易發生混淆,臨床上因誤診導致不良結局的事件時有發生[9,23]。單臍動脈發病率約為0.2%~6%[24-25],其發生原因與單條UAT 不同,對胎兒預后的影響亦不同。目前關于單臍動脈發生機制有3 種學說:①1 條UA 先天未發育,即從胚胎發育開始就為1 條UA 和1 條臍靜脈;②胚胎初始發育時UA 數目正常,1 條UA 在發育過程中逐漸萎縮進而消失;③體蒂原始尿囊動脈持續存在[24]。單臍動脈胎兒合并其它結構畸形和染色體異常的風險高于正常胎兒[24,26-27]。超聲下單臍動脈臍帶橫切面呈“呂”字結構,僅可見1 條UA 和1 條臍靜脈,最早可在孕12 周通過超聲發現[28]。本研究中,7 例孕晚期超聲首次提示單條UAT,在臍帶游離段橫切面及縱切面均可見血栓回聲。4 例超聲首次誤診為單臍動脈:其中1 例因發現臍帶高度螺旋及胎兒生長受限,經過復查見1 條UA 內有血栓回聲,最終于孕37 周糾正診斷為單條UAT;另外3 例至分娩前仍未及時糾正診斷,回顧性調閱既往超聲資料,均發現中孕期在胎兒膀胱水平橫切面膀胱兩側可見2 條UA 血流信號顯示,晚孕期臍帶橫切面均可見血栓回聲。分析誤診原因可能為:①當事超聲科醫生對單條UAT 認識不足。孕晚期初次在膀胱水平橫切面首次發現1 條UA 血流信號消失時,應回顧孕婦既往超聲資料,若早、中孕期可見2 條UA,應考慮單條UAT 可能,仔細檢查整條臍帶的橫、縱切面以明確臍血管數目和血流充盈程度,并認真檢查UA內有無血栓形成。②某些因素可導致UA 內血栓難以被發現,如孕晚期胎兒肢體遮擋導致部分臍帶觀察不全;臍帶過度螺旋導致臍血管管腔變窄,其內的小血栓可能因形成時間較長呈等回聲或稍低回聲,從而影響觀察。臨床上如遇可疑病例,即使未觀察到明顯血栓回聲,也不應該立即否定診斷,還應結合孕婦有無高危因素(如妊娠期糖尿病、子癇前期、易栓癥等)、超聲提示有無臍帶高度螺旋和打結、是否曾行臍血管穿刺術、超聲有無提示胎兒結構畸形等,綜合判斷,必要時多次復查超聲以明確診斷。

當胎兒宮內缺氧發生時,心、腦等重要生命器官血流量增加,軀體血流量減少,這種血流代償性分布即“腦保護效應”[29]。當臍血管未發生栓塞時,在腦保護效應下腦血管擴張,UA 舒張期血流減少,表現為MCA-PI 下降,UA-PI 升高,CPR 下降[30]。本研究觀察到11 例中未栓塞的UA 的S/D、PI 均降低,2 例胎兒MCA-PI 下降但CPR 正常。該結果和董虹美等[5]的5 例單條UAT 病例分析中發現的情況一致,提示當單條UAT 發生時,通暢側UA 內通過的血流量相對增加且管腔代償性擴張,頻譜波形表現為以舒張期流速增高為主的全心動周期流速增加,故UA 的S/D 和PI 均降低。單條UAT 病例中的胎兒缺氧發生時,盡管胎兒MCA-PI 下降,但CPR 表現為正常。可見,對于單條UAT 病例,不能單純依賴UA-S/D 的升高和CPR 異常判斷胎兒宮內狀態。有學者報道單臍動脈的UA-PI 與正常胎兒無明顯差別[31];近年來有文獻報道單臍動脈的UA 血流參數低于正常胎兒[32-34],但未明確指出下降程度。本研究中,大部分UA-S/D<5 th,所有UA-PI 均<5 th,單條UAT 的UA血流參數與單臍動脈之間是否存在差異,UA 血流參數能否用于二者的鑒別,尚需要進一步研究以明確。

3.4 產科處理

對于單條UAT 的產科處理方案和終止妊娠時機,目前尚無相關共識和推薦。李歡喜等[9]的18 例UAT 病例分析中,對所有病例在發現單條UAT 后均建議急診剖宮產,2 例因拒絕手術,分別在6 小時和2 天后胎死宮內。為盡量避免死胎發生,大多數學者建議在單條UAT 確診后行急診剖宮產分娩,若孕周小,建議在促胎肺成熟后盡早剖宮產[2,9,35]。亦有學者建議對于未足月單條UAT 病例,若母胎情況穩定,在充分告知風險的情況下可適當延長孕周。Han 等[7]報道了2 例行期待治療且結局良好的單條UAT 病例,1 例在孕36 周超聲懷疑為單條UAT,期待至孕37+6周行急診剖宮產,原因為超聲明確發現UA 內血栓且胎心監護無反應;另1 例在孕33+5周超聲考慮單條UAT,期待至孕36+1周終止妊娠,因超聲發現僅存的UA 狹窄且峰值流速增加。

本研究中所有病例均為活產,對于在孕足月或接近孕足月發現單條UAT 者,均積極終止妊娠;僅1 例發現單條UAT 時孕周較小(孕29+1周),期待觀察至孕足月剖宮產分娩;3 例因誤診為單臍動脈,未重視,未積極干預,幸運的是未發生死胎,但其中2例因分別因“呼吸困難”和“紫紺”轉新生兒重癥監護室治療,若產前能診斷為單條UAT 并積極干預,結局可能有所改善。單條UAT 病因若持續存在,在繼續妊娠和分娩過程中,僅存的1 條UA 或臍靜脈血流也可能隨時被阻斷,導致胎死宮內。盡管目前存在單條UAT 期待治療成功案例,但鑒于臍血管栓塞的危害,我們建議在孕34 周后,即使胎心監測和UA及MCA 血流正常,仍應行急診剖宮產分娩;未達孕34 周者,可根據當地新生兒科救治能力,權衡早產與單條UAT 風險的利弊后,適當延長孕周。

3.5 本研究的局限

本研究僅3 例測量了MCA-PI 并計算CPR,是否可根據這些血流指數鑒別單條UAT 和單臍動脈,并判斷是否存在胎兒宮內缺氧,需在未來的研究中進一步探討。今后如遇此類病例,需仔細測量UA 及MCA 血流指數,積累更多資料。

當妊娠晚期超聲首次發現膀胱水平橫切面一側UA 血流信號消失,應高度警惕單條UAT,結合既往超聲資料及孕婦高危因素,仔細檢查整條臍帶的橫切面以明確UA 數目及觀察UA 橫、縱切面內有無血栓回聲,有利于單條UAT 的檢出。UA-S/D 和UA-PI 的下降是否有助于單條UAT 和單臍動脈的鑒別,目前尚未明確。對于單條UAT 病例,MCA-PI下降提示胎兒宮內缺氧,CPR 評估胎兒宮內狀態作用不大。分娩時機應權衡早產和發生死胎等突發不良事件的風險后決定。

臨床醫學論文5000字范文 第2篇

題目:臨床醫學研究生教育現狀探析

(字數:4123字符)

摘要:臨床醫學研究生教育為我國醫學發展輸送了大量高層次專業人才,但現階段研究生培養仍存在一定的問題。文章從臨床醫學研究生教育存在的問題入手,進一步提出了提升臨床醫學研究生教育質量的對策。

關鍵詞:臨床醫學;研究生教育;對策

中圖分類號:G643 文獻標識碼:A 文章編號:1002-4107(2014)12-0050-02

醫學研究生教育是在本科生教育基礎上,為培養高層次醫學專業人才和發展醫學科學研究而設立的更高層次的醫學教育,在高等醫學教育中發揮著重要作用。隨著國家醫學教育的進一步發展及新的教育政策和制度的出臺,醫學教育也面臨著新的問題和挑戰,需要我們進一步探索和解決,本文結合自身教學體會,對臨床醫學研究生培養中存在的問題進行分析,對今后研究生教育培養制度建設進行有益的思考。

一、臨床醫學研究生教育存在的問題

(一)科研和臨床之間的矛盾

自從國家1977年恢復高考之后,我國的教育事業掀開了新的一頁,研究生教育也隨之蓬勃發展。經過多年的努力,醫學研究生教育為國家的醫藥科研和臨床工作輸送了大量的既有臨床工作能力又有高水平科研素質的臨床醫生,為我國醫學事業的發展培養了許多優秀人才。

恢復高考后,最初的臨床醫學研究生教育主要是科研和臨床結合,招生對象也大多針對有過數年臨床經驗的醫生,不招收應屆畢業生,目的是對已經有一定臨床經驗的醫生進行科研素養教育,培養出既能從事臨床工作,又能從實踐中發現問題,或將自己的理論研究用于臨床的高素質醫務工作者。1998年,為適應社會對高層次臨床醫師的需要,國務院學位委員會正式頒布《關于調整醫學學位類型和設置醫學專業學位的幾點意見》,同時出臺了《臨床醫學專業學位試行辦法》,改變了過去臨床醫學研究生培養的單一學位制,完善了我國臨床醫學專業學位研究生的培養制度。其目的是逐步完善醫學學位制度,加快培養臨床醫學高層次人才,提高臨床醫療隊伍的科研素質和臨床醫療水平。2009 年,本科全日制專業學位研究生制度實施,專業學位研究生制度得到更快的發展[1]。

自從科學型和專業型臨床醫學研究生培養制度設立和試行以來,為我國醫療衛生事業培養了大量高層次應用型醫學人才,但由于各院校、各專業、導師對于兩類醫學研究生的要求不同,國家也沒有統一的培養要求和畢業標準,在培養過程中存在一些問題,影響了我國臨床醫學研究生的培養質量。

臨床醫學專業學位教育以學術為依托,是學術性的職業教育[2],主要目標是提高研究生的臨床醫學實際工作能力,學生在學習少量課程后大部分時間在臨床實習轉科,同時根據各院校或導師的要求,從事部分科研工作。而科學型學生任務較重,一般都需要承擔導師的課題任務,同時也要參加臨床實習。前者學習任務輕,學校要求所學的學分少,后者需要付出更多的精力和時間。

對于專業型的研究生,多數學校沒有嚴謹的臨床技能考核標準、臨床工作中忙于應付大量的日常瑣碎工作,真正的臨床技能培訓欠缺,最后導致臨床技能提高不大,科研能力更無從談起。少數導師不重視臨床技能培訓,要求專業型的研究生必須進入實驗室從事科研工作,造成培養目的不明確,專業型和科學型不分,達不到國家設立兩種學位的初衷。少數專業型的學生因為畢業論文的要求也相應偏低,對于科研課題被動應付,未能真正提高自己的科研能力,最后的結果是專業學位的培養和住院醫差不多,有研究生之名,無研究生之實。

對于科學型研究生,由于社會資源的分配并不一致,今后從事科研為主的職業和臨床醫生之間的收入存在一定差別,絕大多數招收為科學型的研究生,今后的人生計劃還是以做臨床醫生為主。很多進入臨床醫學攻讀學位的研究生,因為專業型學位有指標數量限制,是被動地被招收為科學型研究生,其目的是 “曲線”進入臨床,而不是真正地喜歡基礎研究,拿到研究生學位就業時,即轉入臨床崗位,因此在校學習期間,用于科研實驗和臨床工作的時間有所偏倚,多數研究生希望更多地在臨床工作中接受鍛煉。這樣就造成臨床醫學研究生用于實驗的時間偏少,科研素質得不到應有的提高[3]。

為了使科學型的臨床醫學研究生能踏實地進行科研工作,國家也出臺了科學型研究生不能以該學歷報考執業醫師的規定,然而這一規定并不能限制具有本科臨床醫學學位的研究生報考,反而會使科學型研究生更加不重視研究生期間的教育,從而將研究生學習作為跳板,而不是踏踏實實地專心于科學研究。

(二)發表論文數量和質量的矛盾

研究生的培養要建立一套有針對性的考核制度,加強培養過程中的科研管理,這就需要一些科學嚴謹的考核制度和考核指標。考核指標可有很多項目,例如文獻閱讀和綜述、外文水平、科研能力和工作量等方面[4]。科研能力和工作量是考核研究生的主要內容,它表現形式有畢業論文和發表論文。由于畢業論文的彈性很大,所以目前各院校往往制定一些政策,要求學生必須發表1~2篇論文,甚或必須發表在SCI收錄的期刊,才能畢業并拿到畢業證書。

發表論文是經過期刊編輯部、審稿專家審閱,同時要面對廣大讀者和科研工作者的評判,故而這一指標較畢業論文更為客觀。這一考核指標無疑對導師和研究生造成了很大的壓力,提高了導師和學生對科研的重視程度。醫學院校中,尤其是臨床科室的導師忙于臨床工作,能直接參與實驗的時間有限,研究生是實驗研究的主力軍,對研究生畢業設立這樣的硬指標,無疑會提高導師的科研成績和產出量。同時,科研實力是高校之間的評比和競爭的重要一項。很多院校也樂此不疲,出臺相應的政策和制度,通過對研究生畢業發表的論文增加砝碼,來增加學校總體的科研產量,進而提高學校的軟實力。endprint

科研活動有其嚴謹性和科學性,不能搞急功近利和浮夸。尤其是醫學科學研究,臨床觀察和隨訪需要有一定的周期,基礎研究也需要一定的時間去進行選題、實施。如果不能科學地制定研究生質量的評判指標,單純地以發表論文作為畢業的條件,反而會出現不利影響。研究生為了畢業,把精力放在寫論文上,而不能專注于具有實際意義的科研活動上。

臨床醫學研究生由于需要臨床實習,實驗時間多在一年左右,時間較短,難以完成高水平的課題。要么采取短平快的辦法,尋找一些較小的、先進性不足的課題;要么只能拼湊一些數據,難以形成深入、重要的醫學成果,寫出的論文質量也不高,只好找一些質量低劣的期刊來發表文章濫竽充數,實際上造成國家財力和人力的浪費。

(三)研究生擴招和質量的矛盾

最初大學生的擴招,有很大成分是為了緩解高中畢業生的就業壓力,將高等教育作為“就業蓄水池”;研究生擴招,也有將研究生教育作為大學本科生“就業蓄水池”的考量。碩士研究生的報考人數從1999 年的31.9 萬人上升到2010年的140 萬,錄取人數從1999 年的6.5 萬人擴充到2010 年的46.5萬人,十二年期間翻了七倍多。研究生人數的增加一方面促進了整個國家科研水平的提高,為國家的發展儲備了大量的人才;另一方面,研究生人數的增加也對研究生教育制度與管理以及教學等方面提出了巨大的挑戰[5]。

我國的經濟在改革開放后快速發展,每年為社會創造了大量的就業崗位,但面對如此龐大的畢業生群體仍顯不足,大學畢業生人數增加,報考研究生的考生數量隨之增加,很多畢業生攻讀碩士學位甚至博士學位不是因為他們喜愛科學研究,而是希望通過研究生學習增加自己的就業機會,這就導致了一部分學生學習不認真、不刻苦,在很大程度上浪費了國家教育資源。有高素質的生源,才能有好的研究成果。由于研究生規模不斷擴大,一些高校為了完成招生任務而降低錄取分數線,招收一些基礎薄弱、學科知識不扎實的學生,也難以培養出高質量的科研人才。

二、提升臨床醫學研究生教育質量的對策

(一)加強研究生導師隊伍建設

高質量研究生的培養需要有高水平、高素質的研究生導師隊伍,臨床醫學研究生導師隊伍建設, 是提升醫學研究生學術水平和育人水平的重要因素。現階段,由于研究生的擴招和授予學位的細化,導師隊伍也不斷擴大,但是,導師隊伍的擴大不能以質量下降為代價。我們的研究生導師遴選制度仍在不斷完善,各種規章制度也不斷健全。但是仍然存在一些問題,比如具有正高級職稱的導師比例偏低、具有博士學位的導師比例偏低、導師隊伍年齡仍然偏大、學科建設中近親繁殖現象嚴重等[6]。另外,臨床研究生導師多集中于大型三甲醫院等高一級的醫院或高校的附屬醫院,現階段醫療制度的缺陷又使這些醫院患者愈來愈多,使作為醫生的導師疲于應付臨床工作,對研究生的指導和教育所分配的時間明顯減少。因此,有必要通過制定更嚴格的導師隊伍建設機制,提高導師遴選門檻,廢除導師終身制,擴大導師隊伍、提高導師自身的素養,進而建設高水平的導師隊伍。

(二)增加科研投入,完善教育設施

伴隨著學校合并、研究生的擴招,研究生教育投入相對不足。一些學校和專業實驗設施不全,經費不足。

由于醫學研究自身的特點, 決定了其課題資金投入多,一個試劑盒就可能需要數千元至上萬元,而產出少甚至無產出。個別導師申請課題不積極,手中無課題無經費無實驗場地,研究生做實驗像游擊戰,到處找實驗室,甚至自籌實驗經費。

其次,國家將醫療服務定位于醫療消費,將醫院推向市場,由市場經濟推動醫療服務的發展,勢必造成醫院追求利潤最大化,同時節制成本和支出。醫院管理部門對于支出多產出少的科研活動,自然會持消極態度。對于科研設備的購買、日常維護常常吝于投入,使院內實驗室的科研環境惡化,甚至難于維持正常的實驗。

上述幾個問題,是當前我在研究生教育中的困惑,我們必須認真調研,找出合適的解決措施,這樣才能更好地推動我國臨床醫學研究生教育向前進步,培養出合格的科研和臨床兼備的人才,為我國醫學科研發展創造后勁和動力。

參考文獻:

[1]胡光麗,李海燕.臨床醫學專業學位研究生教育存在的問題及對策探討[J].醫學研究生學報,2013,(11).

[2]郭進軍.醫學專業型研究生臨床與科研并重培養模式探討[J].現代醫藥衛生,2014,(1).

[3]謝雙鋒,尹松梅,馬麗萍.現階段臨床醫學研究生培養的問題和對策[J].課程教學研究,2012,(12).

[4]李文強,牛敬媛.關于臨床醫學研究生科研能力培養的思考[J].新鄉醫學院學報,2014,(2).

[5]李偉,張清東.高校擴招背景下研究生教育現狀及問題研究[J].教育與職業,2012,(748).

[6]張健,林偉連,許為民等.高水平研究生導師隊伍建設探析——美中比較的視角[J].清華大學教育研究,2005,(25).endprint

臨床醫學論文5000字范文 第3篇

題目:臨床醫學課堂教學的生態學思考

(字數:5247字符)

摘要:筆者榮幸獲得公派去美國留學,專門學習其醫學生臨床教學方法。現在學成歸來,感悟之深的是美國的生態課堂教學。文章試圖從生態學的角度提出國內當前臨床醫學課堂教學模式存在的問題,探討了構建臨床醫學生態課堂的具體策略,并對保證生態教育目標的實現的關鍵點進行分析,以期促進該教學法在實際臨床醫學教學中的應用與推廣。

關鍵詞:臨床醫學;生態課堂;建構策略

中圖分類號:G642 文獻標志碼:A 文章編號:2096-000X(2019)08-0111-03

Abstract: The author is honored to be sent to the United States to study abroad, specializing in the clinical teaching methods of medical students. While returning back to China, the author bears a deep awareness of the ecological classroom teaching in the United States. Thus, the article attempts to present the problems existing in the current clinical medical classroom teaching mode from the perspective of ecology, discusses the specific strategies for constructing the clinical medical ecological classroom, and analyzes the key points to ensure the realization of the ecological education objectives, with a view to promoting the teaching method. Application and promotion in practical clinical medicine teaching.

Keywords: clinical medicine; ecological classroom; construction strategy

2017年10月,習近平總書記在黨的十九報告中指出“加快生態文明體制改革,建設美麗中國”,強調要將“生態文明建設放在突出地位,融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程”。基于此,將生態觀融入當代教育便成為了教育工作新的切入點。筆者去年榮幸獲得學校資助,專門去美國德州農醫大學學習其臨床醫學的教學方法。現在學成歸來,感悟之深的就是美國大學課堂的生態化管理。感覺在實際工作中踐行生態教育既是形勢使然,也是當代學校教育發展的應然之舉。本文試圖從生態學的角度對醫學教育進行新的思考。

一、生態課堂與臨床醫學課堂教學

生態課堂(Ecological Classroom)的概念源于上個世紀德國的生態教育學觀念,是指在一定時間內由教室內的師生與其教學環境之間相互作用、相互影響,從而構成一個活躍的生態系統[1]。其核心精神在于“系統、平衡和聯系”[2]。它力求實現學生、教師、課堂環境等各類生態群體與生態因子間相互的動態平衡,以實現師生雙方持續發展為最終目標[3-5]。

臨床醫學課程是醫學專業的核心必修課程。學生通過學習臨床醫學課程了解和掌握臨床常見疾病的病因、發病機制、癥狀和體征、診斷及治療等基本知識,同時建立和培養臨床思維能力。但是受多方面因素的影響,臨床醫學教學過程中普遍存在一些問題,具體表現為:實際教學過程中,教師過于注重講授書本知識,使教學變為知識的單向灌輸,忽視對學生啟發引導和人文關懷。師生關系上,教師的“主導性”凸顯,學生的“主動性”不足。教育的評價中,常以對知識的考核作為唯一的評價標準,忽視對學生運用知識解決實際臨床問題的能力的培養。這些問題使醫學臨床教學應有的活力缺失,難以實現應有的教學目的。本文試圖從構建臨床醫學生態課堂的策略,對生態課堂實際運用中的注意問題進行探討,以期促進該教學法在實際臨床醫學教學中的應用與推廣。

二、構建臨床醫學生態課堂的策略

(一)尊重教師的主導性

教師在高校臨床醫學課堂教學中占主導性地位,起主導性作用,是課堂生態系統能量的主要輸出源。國內的傳統教學方式對此已經做得很好,但是物極必反,也存在一些問題。教師的業務能力直接關系到進入課堂生態系統中能量的多寡,以及能量真正持續有效流動的程度[6]。要使教師輸出的能量、信息無衰減地流入到學生中去,首先,教師須對教材內容作深刻的解讀,精選學生終身發展所必備的知識與技能。其次,更為主要的是教師對學生的了解。美國醫學院的老師通過許多渠道對學生的水平進行了解,比如,課題的提問、定期的考試和座談;這些都是國內老師所缺乏的。教師對所教不同專業學生的現有的知識基礎和需求差異能準確把握,針對其疑惑所在和利益所求,才能把學生真正關心和疑慮的問題整合到教學內容中去。如此,教師才能有效地成為課堂教學的主導。

(二)提高學生的主體性

學生是生態課堂中最為重要的生態因子[6],是教學的目標所在。學生“愿不愿”、“能不能”接受教學內容,直接制約著教學效果。學生在教師的引導下,以自身的需要為基礎,逐漸參與思考臨床醫學課程對未來職業發展的重要意義,解決“愿不愿”學的問題。只有學生主動學習,進行探索,才能更好地發揮其創造力[7]。此外,老師還需解決學生“能不能”學的問題。這就要求教師對學生的現有知識基礎和能力水平作充分的調研,明確學生的“最近發展區”,使學生能夠利用已有的基礎醫學知識和基本醫學技能對即將學習的臨床醫學教學內容自主地探索。從而使學生能在真正意義上感受和體驗教學內容,理解和掌握新知識新技能,成為課堂教學的主體。

(三)優化教學環境

教學環境是一個由多種不同要素構成的生態系統。廣義的教學環境是指影響學校教學活動的全部條件,包括精神的和物質的。在教育生態系統中,前者反映的是人文心理環境,主要是指師生關系,生生關系,以及他們之間的交往互動[8,9]。后者主要涉及課堂教學的班級規模、座位模式等。

美國的臨床醫學教師在教學過程非常注重學生的獨立性和自主性。他們隨時接受學生對學習內容的提問,并樂于分享自己的學術見解。這種師生關系是一種更加平等、和諧、對話和理解的師生關系。在教師眼中,每一位學生都“具有潛在性與現實性的特定人格”,教師將學生“視作伙伴而與之相遇”[10]。學生在人格上是獨立的,師生之間在學術交流上是平等的。如此,方能促進師生之間、生生之間的平等互動,真正達到認識上和情感上的共識和融合,進而使師生不斷得到充實、豐富和發展,最終達到教學相長的目的。

除了人文心理環境,生態課堂還重視提供溫馨舒適的物理環境。美國大學教室的光線柔和,溫度適宜。教室的桌椅設計、擺放方式和座位模式也是各種各樣,充分體現了豐富性和個性化。這些設計和模式都最大程度地滿足了學生學習舒適性的要求。雖然美國課堂以小班授課居多,也存在一些多達幾百人的全校公選課。這些大課都配備至少2名手語翻譯員,并在不同視角放置投影設備。學生在學校各個角落都能免費使用互聯網,獲取信息變得異常方便。物理環境的設置以讓師生保持愉悅的心情和清醒的頭腦為目標,充分調動師生的多種感官參與學習活動。

(四)活化教學內容

教學內容是師生間發生能量、物質和信息流動的中介、橋梁和紐帶,是使課堂生態系統保持動態平衡的信息基礎。教學內容的科學性、與學生的需要的契合水平,以及與學生已有的知識結構的相容性,都會影響臨床醫學生態課堂的成功構建[3]。在美國臨床教學過程中,教師對于教學內容有非常高的自主性。他們整合教材內容,通過組織學生研究討論相關主題已經發表的學術論文、邀請相關領域專家和臨床醫生做報告等方式,增加教學內容的豐富性和趣味性。有時教師將教學內容制作成虛擬案例,學生則在已掌握的基礎醫學知識的基礎上,在教師的組織和引導下,對該案例進行分析和討論,逐步形成科學的臨床診療思路。教師還通過結合學生的“日常生活區”,把時代的熱點話題和學生們普遍關心、關注和困惑的話題,有機地整合到教學內容中,使臨床醫學教學內容既貼近臨床,又時代化、具象化和生活化。

(五)更新教學方法

教學方法,是教學過程中教師與學生為實現教學目的和教學任務要求,在教學活動中所采取的行為方式的總稱。臨床醫學生態課堂能否成功建立,還依賴于教師是否能夠大膽地依據教學內容的特點和教學目標的要求,結合學生的自身特點,科學地選擇教學方法。近來,一些新的教學方法頗受推崇。例如,基于問題的學習(Problem Based Learning,PBL)、基于案例的學習(Case Based Learning, CBL)和基于研究的學習(Research Based Learning,RBL)等。這些教學法有的通過設置問題情境,將學生置身于問題之中,最大限度地引發學生的好奇,激發他們的學習積極性和創造力;有的通過提供豐富的具體情境,提供生動、直觀、形象的教學信息,并且重視信息的反饋和調控。這些方法不僅能使學生通過探討掌握新的知識技能,培養思辨能力,還能提高其團隊合作和交流表達的能力。

在教學過程中選擇恰當的教學方法,不僅幫助教師在組織教學的過程中真正實現以教師的“教”促進學生的“學”,還有利于整個課堂生態系統進行信息及時、全面、多向的流動,提高信息的傳遞和接受的質量。另外,一些新式教學法,例如云課堂(Cloud Class)、翻轉課堂(Flipped Classroom)等,借助計算機虛擬技術和互聯網界面,將學習與生活更加靈活智能地聯結在一起。這一變革將學習的時空決定權從教師轉移給學生,有效地增加了課堂與課外生態系統的聯系,做到了整合各方資源,充分發揮正向協調作用,并形成整體合力。

(六)改變評估模式

傳統臨床醫學教育多采用終結性評價模式,只是在學期末考查學生掌握某門學科的整體程度,次數較少,不能對教學進行及時有效的反饋。而生態教育則采用階段性對學生的學習效果進行多方面評估。生態教學提倡在教學過程中進行的過程性評估和發展性評估,它既評估學生對所學知識的理解和記憶,又評估他們的學習態度、學習策略和平時表現等內容[11],從而及時反饋,及時調整。以臨床PBL教學為例,教師負責引入與學生知識背景相應的問題情境,學生被分為幾個小組,對問題進行分組討論。在這個過程里,教師不僅僅對學生提供的答案進行評估,還要評估學生為尋找問題解決方案所做的準備和努力。此外,學生在團隊中扮演的角色以及與隊友團結協作的水平也是評定的內容之一。與此同時,學生也可以對自己、他人及整個團隊進行評定。這種評估方式不僅能夠激發學生的學習動機,發揮教師的主導作用,確立學生的主體地位,同時還可以培養學生的協作能力和責任意識。

三、維護臨床醫學生態課堂的注意要點

生態課堂最主要的環節就是讓教師能夠自覺地察覺和尋找課堂內的不和諧與不平衡,然后加以調節,從而使課堂教學達到新的和諧與平衡。它是一種彈性的,非線性的行為,是一種調節而非控制[12]。生態課堂監控存在兩大關鍵點:教學觀念的反思和教師角色的轉化[13]。

(一)監控教學觀念

監控教學觀念,指的是教師需要經常反思自己目前抱持一種怎樣的教學觀念,這樣的教學觀念是否有利于最大限度地促進學生的個性成長和主體性建構。教師應經常問自己這樣的問題:我的教學對學生的獨立自信、好奇創新和善于合作交流的精神與實踐能力方面有何種改變?具體哪些因素導致了這樣的改變?我的教學過程是如何促進這些因素產生的?我想要向學生傳遞什么樣的學習和生活理念,我想要培養什么的人?

由此可知,只有把教學過程視為是一種師生交往互動、共同發展的過程,才能真正實現教師主導性與學生主體性的統一。因此,監控教學觀念的重點在于檢查和反思教育教學交往的時空與方式,是否以引導與參與為主要教學模式,是否達到了幫助學生在掌握基礎知識與基本技能的同時,學會合作學習、交往、傾聽與尊重他人。

(二)反思教師角色

傳統教學論認為教學過程是一種特殊的認識過程,教師的主要作用是講授知識。在這個過程中,教師更多的是扮演一名權威者和先知者,教導學生學什么、怎樣學。而生態教育則將教學過程視為一種師生交往互動、共同發展的過程。因此,處于復雜的教學生態系統中的教師更像是學生學習過程中的向導和顧問,而不是傳遞知識的簡單工具。教師應該認識到,雖然課堂教學活動是由教師教與學生學兩種活動所構成,但主要是學生學的活動,教師的任務和作用是為學生的學習服務。

由此,教師應該成為多重角色的綜合體。首先,教師應該成為教學活動的引導者。這一點要求教師能在學生已有知識經驗的基礎上,為學生提供恰當的學習活動,引導學生利用已有知識技能達到更高的能力水平。其次,教師應該是學生學習活動的組織者。教師應在教學目標的指導下,組織學生尋找、搜集、發現和利用學習資源,創設豐富的教學情境和問題情境,激發學生的學習動機,鼓勵學生自主探究。其次,第三,教師應成為教學活動的參與者。這意味著教師應該真正參與到教學活動中去,不斷地促進自我和學生關于學習意義和生命意義的再建構。最后,教師還應成為教學活動中人際關系的協調者[14]。總之,教學的過程是師生共創共生的過程,教師只有在充分認識學生身心發展規律的基礎上,不斷反思和監控自己的教育觀念和教師角色,才能借助學生的積極參與,真正促進雙方的共同發展。教師要不斷對于自己的教師角色進行反思,對于保證生態教育目標的實現至關重要。

參考文獻:

[1]吳鼎福,諸文蔚.教育生態學[M].江蘇:江蘇教育出版社,2000:116.

[2]Laferrière,E.,Stoett, P. J. International Relations Theory and Ecological Thought:Towards a Synthesis[M].New York: Routledge,1999:3-5.

[3]Doyle, W. Ecological Approaches to Classroom Management. In Evertson, C. (Ed.), Weinstein, C. (Ed.). Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues[M].New York: Routledge,2006:97-126.

[4]徐陶,彭文波.課堂生態觀[J].教育理論與實踐,2002,22(10):37-40.

[5]李幫瓊,馮維.課堂生態觀的研究進展[J].新課程研究,2007(3):3-5.

[6]Griggs, M. S., Mikami, A. Y. and Rimm-Kaufman, S. E.. Classroom quality and student behavior trajectiories in elementary school[J].Psychology in School,2016,53:690-704.

[7]Simeng Gu, Mengdan Gao, Yaoyao Yan, etal. The Neural Mechanism Underlying Cognitive and Emotional Processes in Creativity [J].Frontiers in Psychology,2018,9:1924.

[8]趙冬云,邊林.基于教育生態學理論的課堂主體的構建[J].教育理論與實踐,2013,33(29):44-46.

[9]程從柱,劉驚鐸.生態主義視野下的師生關系探析[J].中國教育學刊,2009(12):27-29.

[10]馬丁·布貝爾.我與你[M].北京:商務印書館,2015:119.

[11]陳戰.淺議形成性評估在大學英語教學中的實施[J].吉林省教育學院學報,2012(12):49-50.

[12]張向葵.教育生態:課堂教學監控的鮮活生命[J].教育科學研究,2003(Z1):7-8.

[13]關文信.課堂教學監控生態化的關鍵[J].教育探索,2003(8):68-70.

[14]Khajavy, G., MacIntyre, P., Barabadi, E.. Role of the emotions and classroom environment in willingness to communicate: applying doubly latent multilevel analysis in second language acquisition research[J].Studies in Second Language Acquisition,2018,40(3):605-624.

臨床醫學論文5000字范文 第4篇

題目:創新型臨床醫學人才培養的思考與探索

(字數:4612字符)

隨著高等教育的普及,我國的醫學教育也得到了極大的發展,培養出大批能滿足社會經濟發展要求和人民健康需要的醫務工作者。但是,我國醫學院校在培養具有國際水平的創新型醫學人才方面可謂是不盡如人意。而創新型醫學人才恰恰是推動醫學發展的最重要的力量[1-2]。在教育全球化的今天,要想不落后于時代,惟有進一步加強創新型醫學人才的培養。發人深省的“錢學森之問”,更是進一步引發了人們對創新型人才培養的關注與思考[3]。結合國內外醫學院校的教學改革成果和第四軍醫大學高等醫學教育改革的實踐經驗,筆者對創新型臨床醫學人才的培養進行初步探討,報道如下。

1 創新型臨床醫學人才的內涵

創新型臨床醫學人才,是指富于開拓性、具有創造能力,能開創新局面,能對社會發展做出杰出貢獻的臨床醫學工作者[4-5]。創新型臨床醫學人才的一個基本特征是學識淵博。首先,創新型臨床醫學工作者必須具有淵博的醫學專業知識及熟練的臨床實踐技能。這是他們作為醫生的第一身份所決定的。其次,創新型臨床醫學人才還必須擁有相應的社會科學知識。臨床醫學研究的是人的疾病,服務的對象是人,兼具社會科學的特征。因此,不但要掌握好生理、病理、內科、外科、婦產科、兒科等醫學知識,還必需了解和熟悉心理學、社會學、哲學等人文學科的內容。再次,創新型臨床醫學人才還應該了解和熟悉物理、化學、生物、數學等相關學科的知識和前沿進展,并做到融會貫通。惟有如此,創新型醫學工作者才會在學科知識交叉融合中更多地迸發出思維的火花,推陳出新,做出創造性的貢獻[6]。

創新型醫學人才最重要的特征是具有創新精神和創新能力:一方面,他們能夠從臨床實踐中發現問題,并且能運用臨床研究或基礎醫學實驗的方法解決問題;另一方面,能追蹤基礎醫學和相關學科的進展,善于把最新研究成果應用于臨床,提高預防和診治疾病的水平。

2 第四軍醫大學的教學改革和實踐

在第四軍醫大學的本科生教學中堅持寬口徑、厚基礎、強能力、重創新的培養理念;在加強醫學知識傳授的同時,重視學生人文素養的提高和創新能力的培養,注意促進學生全面發展。在課程設置上,本校精簡和濃縮必修課,增加選修課門類,構建了器官系統為中心的課程體系,保證學生具有合理的知識結構并掌握基本的知識整合能力;同時實行一系列的措施提高學生的創新能力,如開展以學生為中心的教學,安排學生早期接觸臨床,引導開展科研實驗,加強國內外交流合作等。抽樣調查顯示,改革后臨床醫學專業學生的課程考試成績合格率平均提高2.1%,優良率提高6.9%,畢業考試平均成績提高8.8%。

2.1 改革課程設置 重視學生的知識整合能力的培養 創新型臨床醫學人才,應當具有較強的知識整合能力。這要求在教學的過程中必須對學生進行有針對性的訓練。但是,目前國內課程設置多以學科為中心,這種課程體系過于強調某一學科理論的系統性,而相對割裂了該學科與其他學科的聯系。相反,近年興起的以器官系統為中心的課程體系,則可以把基礎和臨床的知識橫向及縱向有機聯系起來,有助于學生全面認識人體和疾病,在學習的過程中提高綜合把握知識的能力[7-8]。華中科技大學同濟醫學院較早開展以器官系統為中心的教學改革實踐,研究結果表明試驗組學生較傳統教學組具有更強的知識整合能力和分析解決問題的能力[9]。

本校的教學改革實踐也證明了上述結論。從2000年開始,本校歷時8年構建了一個有1 800門醫學課程的醫學信息庫,開發了一個包括門戶網站、應用系統和信息資源的教學軟件平臺,形成了具有醫學特色的信息化教學模式,并首次通過信息化教學,廣泛開展以器官系統為中心的課程教學,實現了老師導學和學生自學的教育理念。實施新課程改革措施以來,本校臨床醫學專業的學生不但進一步提高了學習成績,而且參加國家、軍隊等各層次的科研項目人次較之前提高了15%,自主完成課外科研和實驗項目數增加了26%,取得了較好的效果。

2.2 開展以學生為中心的教學,培養創新思維 創新型臨床醫學人才的培養,呼喚富有活力的教學模式。目前,大部分醫學院校的教學模式仍是“以教師為中心”。該模式下的教學以傳統的大班教學和講座為主,學生只能被動地接受知識的灌注,缺乏學習的主動性和積極性[10]。與此同時,部分院校開啟了以學生為中心的教學模式改革,注意綜合運用PBL(problem-based learning)、TBL(team-based learning)等多種教學方法,充分調動學生在學習方面的主觀能動性,取得了較好的效果[11-12]。筆者借鑒了國內外醫學院校教學改革經驗并結合本校實際情況,開展了以問題為中心的教學(PBL);通過把每一個知識點隱藏在問題的后面,教學中學生能積極與老師交流探討,在解決問題的過程中不但學習了相關的知識,而且訓練了邏輯推理能力,啟發了創新思維[13]。

創新型臨床醫學人才的培養,關鍵在于培訓其創新性思維。所謂的創新性思維,指的是一種開創人類認識新領域和人類認識新成果的思維活動。有研究發現,創新性思維可以通過培訓而獲得[14]。在臨床教學中,本校注意培養學生的懷疑精神,通過引導學生多角度思考和解決問題等方法培養創新思維。例如,胸膜疾病的診斷在臨床上是一個相對棘手的問題。一般的胸膜疾病,通過胸部CT、PET-CT、MRI等影像學方法可查明大致病變部位,通過檢查胸腔積液常規、胸腔積液生化、胸腔積液培養等檢驗方法則能進一步分析原因,而通過胸腔鏡檢查、胸膜活檢等可進一步明確病變性質。但是,在經過系列的檢查后,還有相當一部分的胸膜疾病未得到明確診斷。而轉換一下思維,有時則可產生柳暗花明的效果。在疑難胸膜病變的診療中,如把自發熒光技術與胸腔鏡結合使用,利用熒光下惡性病變呈現紅色而正常組織呈現綠色的特性,可進一步提高微小胸膜病變的檢出率,最終在熒光引導下利用胸腔鏡進行活檢而明確病因[15]。在上述教學過程中,筆者運用了啟發式教學,即從課程特點出發,通過合理編排和生動講解,調動學生學習的主動性,引導學生從多個角度思考問題和尋找解決之道,最終達到“授之以漁”和進行創新思維訓練的目的。除此以外,筆者還開展了發現式教學法,即在教學中,老師與學生共同討論和探索,將傳授知識過程變為教育研究過程,將被動學習轉變為自覺研究和模擬知識發生和發展過程,從而掌握科學思維的基本方法。開展新教法以來,學生的創新能力得到了較大的提高。部分學生不但發表了多篇論文,而且在第三屆全國大學生基礎醫學創新論壇暨實驗設計大賽中獲得了優異的成績,其中一等獎2項、二等獎4項和三等獎2項。

2.3 重視臨床實踐 培養科研能力 創新思維始于實踐,源于問題,創新能力在不斷解決問題的過程中才能更快更好地培養出來。臨床是臨床醫學生必須面對的實踐,也是科學問題的來源。陜西某大學的對照研究表明,早期接觸臨床不但能提高學生的實踐能力,而且可以提高他們發現問題的能力,有利于培養臨床思維和創新能力[16]。第四軍醫大學的教學改革調查也表明,實行把臨床課程的課堂放到醫院中和加大床旁教學的比例等措施后,學生的動手能力、獨立分析問題和解決問題的能力均有了較大的提高。

綜上所述,早期接觸臨床可以提高臨床醫學生發現問題的敏感性。那么,如何培養學生解決問題的能力呢?早期接觸科研應該是一個可行的途徑。在進行科學研究的過程中,通過檢索和閱讀文獻,可以訓練學生獲取信息和提出問題的能力;在設計課題的過程中,通過自主設計、開題論證和不斷自我完善,則可以培養縝密的邏輯思維和解決問題的能力;最后,在驗證假設的實驗中,通過動手操作,可以把理論與實際更好地結合起來,充分發揮學生的能動性,并逐步培養其創新能力[17]。哈爾濱醫科大學的教學試驗表明,早期接觸過科研的學生具有更嚴謹的科學思維、更強的分析解決問題的能力和更好的動手能力[17]。本校的教學實踐也證實了科研對培養學生創新能力的重要性。在教學中,為進一步加強學生創新能力的培養,本校實行了本科生導師制度,鼓勵部分學有余力的學生深入了解導師的科研方向和需求,并在導師的指導下進行初步的科研活動。實施本科生導師制度以來,學有余力的學生得到了進一步的發展,也取得了較好的效果。近年來,本科學生累計發表科研文章140余篇,其中SCI文章15篇,最高影響因子達17.125。

2.4 加強國際交流 開拓學術視野 21世紀是一個全球化競爭的時代,而醫學教育國際化則是我國高等醫學教育的一個發展方向。面對挑戰,只有迎頭而上,加強國際交流與合作,才能培養出合格的醫生和創新型人才。近年來第四軍醫大學在國際交流與合作上投入了較大的精力,通過多種途徑實現學生的國際化和教師的國際化,從而為創新型臨床醫學人才的成長提供良好的條件。一方面,學校與牛津大學、哈佛大學、約翰·霍普金斯大學等著名學府建立了密切的合作關系,本科學生可以通過答辯等形式獲取學術交流的資格,研究生可以通過考取國家公費留學和聯合培養的途徑實現留學海外的目標從而提升科研創新能力。另一方面,本校也通過多種形式充實教師隊伍和實現教師的國際化。首先,本校立足自身,鼓勵學校的教師和附屬醫院的醫生通過海外攻讀博士后、訪問、進修等形式開闊視野和提高醫教研的能力。其次,通過聘請外籍老師任課、聘任國際一流學者擔當客座教授、邀請知名專家來校開展講座和面向社會招聘具有海外學習、工作經歷的拔尖人才等途徑使教師隊伍進一步國際化,為創新型臨床醫學人才的成長增添助力。

3 結語與展望

21世紀是一個全球化競爭的時代,國家之間的競爭歸根到底是人才的競爭,尤其是創新型人才的競爭。在培養創新型臨床醫學人才方面,第四軍醫大學進行了一系列理論的探索和實踐,并取得了較好的成效。但是,與西方發達國家相比,我國在創新型臨床醫學人才培養方面還存在較大的差距。因此,要立足高遠、放眼世界,并根據時代發展的要求不斷改革創新,加強對創新型臨床醫學人才培養的探索和實踐。只有這樣,才能持續推動臨床醫學向前發展,中國才能早日躋身醫學強國之列。

參考文獻:

[1]曾益新.醫學教育必須是精英教育[J].醫學研究雜志,2013,42(3):1-3.

[2]馮澤永.培養醫學創新人才必須解決的三個重要問題[J].中華醫學教育探索雜志,2011,10(1):103-106.

[3]國策,任強,許瑞卓.高校創新人才培養芻議——由“錢學森之問”引發的思考[J].大學教育,2014(12):9-10.

[4]黃鋼,張艷萍,陸斌杰,等.創新型醫學本科人才培養體系的構建與實踐[J].上海交通大學學報(醫學版),2012,32(9):1274-1276.

[5]雒國勝.結合醫學教育改革,加強醫學生創新能力的培養[J].新鄉醫學院學報,2013,30(3):236-237,240.

[6]楊旻,羅潤,徐燦華,等.理工與醫學交叉對醫學教育改革理念的啟示[J].中國高等醫學教育,2012(3):18-20.

[7]馬建輝,馮友梅.構建以器官系統為基礎課程模式的實踐與探索[J].中華醫學教育雜志,2011,31(2):193-195.

[8]凌斌,鄧忠良,唐全,等.器官系統課程在三年制臨床醫學專業教學中的效果評價[J].重慶醫學,2016,45(1):137-138,141.

[9]褚倩,毛柏青,舒濤,等.器官系統為中心的多學科聯合醫學教學和傳統教學的初步比較研究[J].中國高等醫學教育,2012(5):64-65.

[10]劉本榮,熊玉娟.PBL教學也許是解決我國大學生科研思路欠缺的良方[J].臨床醫學工程,2012,19(7):1206-1208.

[11]Oda Y,Onishi H,Sakemi T.Effectiveness of student tutors in problem-based learning of undergraduate medical education[J].Tohoku J Exp Med,2014,232(3):223-227.

[12]杜補林,李雪娜,尹雅芙,等.以影像為中心、以問題為基礎的核醫學教學模式評價研究[J].重慶醫學,2015,44(11):1570-1571.

[13]劉軍,陳生弟.PBL教學在醫學教育中的應用與前景[J].中國高等醫學教育,2013,26(4):5-6.

[14]Michalko M.Thinking like a genius eight strategies used by the supercreative,from aristotle and leonardo to einstein and edison[J].Futurist,1998,32(4):21-25.

[15]Wang F,Wang Z,Tong Z,et al.A pilot study of autofluorescence in the diagnosis of pleural disease[J].Chest,2015,147(5):1395-1400.

[16]張靜,王璐.醫學生早期接觸臨床提升綜合素質的探索與實踐[J].中國高等醫學教育,2014(12):11-12.

[17]凌虹,李妍,張唯哲,等.通過早期科研訓練培養醫學生科學創新能力[J].基礎醫學教育,2011,13(12):1115-1117.

臨床醫學論文5000字范文 第5篇

題目:臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障現狀分析

(字數:4493字符)

臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量直接影響著我國未來醫學領域的發展,分析目前我國臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障現狀,從而提出保障培養質量的相關對策,以期為我國臨床醫學碩士專業學位研究生教育的發展提供參考。

臨床醫學;專業學位;研究生教育;教育質量

為適應社會全面發展對醫學高層次專業人才的迫切需求,1997年國務院學位委員會下發《關于調整醫學學位類型和設置醫學專業學位的幾點意見》,明確將醫學學位劃分為科學學位和專業學位,并決定首先在臨床醫學專業學位進行試點[1]。1998年正式下發《臨床醫學專業學位試行辦法》,并確定了首批試點單位,這標志著臨床醫學碩士專業學位教育工作在全國范圍內正式啟動。經過十多年的發展,我國臨床醫學碩士專業學位研究生教育雖然取得了較為理想的成績,但是仍然不能滿足社會對高層次醫學專業人才的需求。因此,本文通過分析目前我國臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障現狀,從而提出保障培養質量的相關對策,以期為我國臨床醫學碩士專業學位研究生教育的發展提供參考。

1 臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障體系研究現狀

由于我國臨床醫學碩士專業學位發展的時間較短,質量保障體系建設相對滯后,關于質量保障的研究較少。王鳳榮等人[2]發現臨床輪轉的質量是反映專業學位研究生培養質量的重要指標之一,并分析了影響臨床輪轉質量的相關因素,提出“定期規范化培訓、增強導師的責任心、成立研究生培養指導工作小組、為學生制訂明確的輪轉培養計劃、制訂導師考核標準等策略是提高臨床輪轉質量的措施”。劉雋等人[3]在《過程控制與精細化管理:臨床醫學研究生教育質量保障發展之路》中概述了國外臨床醫學研究生教育質量保障模型的應用結構及其相關案例的經驗總結,據此提出了對我國臨床醫學專業學位研究生教育質量保障的啟示。唐顥嘉等人[4]采用德爾菲法經過兩輪專家咨詢構建了臨床醫學碩士專業學位研究生培養內部質量評價的指標體系。蔣明等人[5]在《專業學位碩士研究生教學質量保障體系探析——基于全面質量管理理論》中對專業學位碩士研究生教學質量保障體系的內涵進行了界定,分析了專業學位碩士研究生教學質量保障現狀,并借鑒全面質量管理理論,從程序、過程、資源和組織結構4個方面,提出了構建適宜專業學位研究生教育特點的教學質量保障體系。陳琪等人[6]通過論述目前國內臨床醫學碩士專業學位研究生教育現存的問題,闡述了作者所在的重慶醫科大學構建的五大質量保障體系:招生體系、課程體系、輪轉體系、考核體系、授位體系。從目前的研究來看,主要是針對培養過程提出相應的質量保障措施及構建質量保障體系。結合目前研究,分析我國臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障現狀及存在的問題,以便針對性地提出保障培養質量的措施。

2 臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障存在的問題

2.1臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障體系建設滯后

臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障體系建設較為滯后,表現在質量認證、評估工作等方面。以最早發起專業學位的工程類專業學位為例。1984年清華大學等在內的11所理工科大學向教育部提交了一份《關于培養工程類碩士生的建議》,隨后教育部正式部署在一定范圍內培養工程類碩士生的試點工作。1997年工程類專業學位碩士研究生教育正式啟動,從最初的試點到正式啟動經歷了十多年的發展,并且都處于專業學位建設早期,其質量保障體系建設比較完善,具體表現在以下幾方面:首先是有完善的由“教指委”建立的一套包括基本指標、認證流程以及專家組實地考察等對申請學校的資格認證制度;“教指委”成立質量分析與質量跟蹤專家小組,對錄取成績偏低的單位實行培養全過程跟蹤,跟蹤內容包括課程設置水平、成績分布、論文選題及質量與答辯等;“教指委”制訂培養質量評估指標體系,包括招生、教學、學位論文、管理、辦學特色與效果等[7]。到目前為止,我國還未建立較為完善的臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量認證體系,從專業學位的整體來看,臨床醫學碩士專業學位研究生教育發展較為滯后,因此,建立臨床醫學專業學位研究生教育質量認證體系以保障研究生培養質量是當務之急[8]。

2.2臨床醫學碩士專業學位研究生教育與住院醫師規范化培訓工作的銜接力度不夠

針對醫學教育的改革與發展,國務院學位委員會于1998年頒發《臨床醫學專業學位試行辦法》(以下簡稱《辦法》),為臨床醫學碩士專業學位研究生教育的推行提供了法律保障,但該《辦法》對專業學位研究生的培養目標與衛生部出臺的《住院醫師培訓制度》及《專科醫師標準化培訓制度》等存在矛盾,導致臨床醫學碩士專業學位研究生教育與住院醫師規范化培訓工作銜接不當。《執業醫師法》中關于醫師資格考試制度、醫師執業注冊制度以及從事執業活動等的相關規定從一定程度上阻礙了學生報考專業學位研究生[9]。所幸的是,2015年教育部等六部門達成一致意見,實行醫教協同戰略,建立臨床醫學碩士專業學位研究生教育與住院醫師規范化培訓相銜接的人才培養體系,兩者開始由分離逐步走向銜接[6]。

2.3臨床醫學碩士專業學位研究生獎助支持有待增加

國家為攻讀碩士學位的研究生每年提供了6 000元的國家助學金以及相應的助學貸款,可以為研究生減輕一定的經濟負擔。在此基礎上,各所院校針對本校的辦學特點及能力,配合專業學位培養模式的改革創新,設立了針對專業學位研究生的獎補助制度。例如重慶某大學的專業學位研究生每月有標準不低于500元的基本助學金[10]。四川某高校在深入貫徹國家對臨床醫學碩士專業學位研究生教育扶持政策的基礎上,每月給予臨床專業學位研究生400元的基本補助,除此之外,學生所在科室會按照學生的績效給予適當的補助。相較于讀研究生期間的支出及勞動,國家和學校給予的資助雖然可以在一定程度上解決學生部分基本生活開銷,但是同住院醫師的勞動付出相比,還是遠遠不夠的。這就需要國家、學校或醫院層面加大對研究生的獎助支持力度,以保證學生能夠順利完成研究生學業。

2.4學位授位標準有待進一步統一

臨床醫學碩士專業學位研究生教育要求側重于臨床醫學實際工作能力的培養,目標是培養高級臨床醫師。因此,在學位授予條件上應該區別于學術學位的授位條件。《臨床醫學碩士專業學位研究生指導性培養方案》(以下簡稱《指導性培養方案》)規定,臨床醫學碩士專業學位論文標準是“能結合臨床實際,學習并掌握臨床科學研究的基本方法,完成一篇學位論文并通過答辯”[11]。在此基礎上,各所高校根據自身辦學能力,設置了不同的授位條件,授位標準尚未統一。如,研究生在校期間是否應該發表論文,發表何種水平的論文?畢業時研究生臨床能力達到何種水平,采取何種方式評價其臨床能力等。這些問題仍然值得我們進一步研討。由于辦學院校學位授位標準寬嚴不一,導致培養出來的研究生水平就會有所不同,辦學質量無法衡量。

2.5高校內部質量保障工作開展不平衡

目前我國的臨床醫學碩士專業學位研究生教育還處于辦學的探索階段,無論是生源質量、課程設置、輪轉安排還是師資配備以及評價方式都沒有統一的標準,各院校自成體系。各大院校招收的研究生可能來自不同的醫學院校、不同級別的醫院和不同的工作崗位,尤其是工作年限也不盡相同[12]。因此生源素質參差不齊、質量不一,在教學過程中不能照顧到所有學生,使培養存在一定難度。盡管《指導性培養方案》對課程體系做了統一要求,但由于要保證33個月的臨床實踐,就使教學時間難以保證,教學質量也就難以保證。在輪轉安排上,由于要兼顧研究生和住院醫師的輪轉要求,同時要留給學生適當的科研工作時間,因此,高校難以確保嚴格按照住院醫師規范化培訓的要求開展培訓,這就很難做到醫學專業學位研究生教育與住院醫師規范化培訓的深度融合。在師資配備上,各級院校也沒有進行具體區分,在臨床上具備招收學術學位研究生條件的教師基本都能招專業學位研究生。考核是檢驗臨床能力培訓效果最直接有效的方法,但各醫科院校在臨床能力考核內容和形式上存在較大差異,沒有一套客觀有效的臨床能力考核體系對學生的臨床能力進行評價。

3 臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障的對策探討

臨床醫學碩士專業學位研究生教育要與住院醫師規范化培訓工作全面融合,還有大量的工作需要推進。首先,教育部及國家衛生計生委應全面考慮臨床醫學碩士專業學位研究生培養環節與住院醫師規范化培訓的銜接,聯合司法部門制定相應的法律法規及政策,還要形成一套適應我國特色的臨床醫學碩士專業學位研究生教育的辦學模式,包括生源控制、課程設置、導師準入、評價指標等,以便指導各級醫學院校的教學,防止各院校辦學自成體系,從根本上保障辦學質量。其次,政府應該從宏觀的角度進行整體監督和引導,摒棄傳統的指揮型角色,向服務型角色轉變。充分發揮宏觀調控和經費資助職能,給予院校一定的經濟支持及政策傾斜,推動各辦學院校、科研單位、基地醫院的合作及交流,鼓勵將科技成果進行轉化,為院校構建更好的臨床實踐發展平臺,為培養高質量“真正會看病的醫生”創造條件。第三,從學校層面而言,醫學院校應該借醫學專業學位研究生教育改革的東風,改革學校研究生培養模式和培養機制,加大對專業學位研究生教育實踐基地建設的力度,協同學校、醫院與行業企業多方力量,大力推進專業學位研究生教育質量保障體系建設,全面推進醫教協同戰略,提升醫學專業學位研究生培養質量。總之,臨床醫學碩士專業學位研究生教育質量保障體系尚需加大建設和研究的力度,需要各方共同努力,致力于醫學專業學位研究生的培養。

[1]國務院學位委員會辦公室.學位與研究生教育文件選編[M].北京:高等教育出版社,1999.

[2]王鳳榮,曹秋莉,趙常榮,等.保障臨床醫學專業碩士學位研究生臨床輪轉質量的策略[J].西北醫學教育,2015,23(4):621-623.

[3]劉雋,胡鴻毅.過程控制與精細化管理:臨床醫學研究生教育質量保障發展之路[J].復旦教育論壇,2013,11(4):86-91.

[4]唐顥嘉,李奇志,羅慶,等.臨床醫學專業學位碩士研究生培養內部質量評價指標體系的構建研究[J].重慶醫學,2015,44(33):4738-4740.

[5]蔣明,楊文選.專業學位碩士研究生教學質量保障體系探析——基于全面質量管理理論[J].教學實踐研究,2012(24):206-207.

[6]陳琪,沈春明,陳地龍,等.臨床醫學碩士專業學位研究生教育五大質量保障體系的構建與實踐[J].重慶醫學,2013,42(13):1555-1556.

[7]孫永興.教育碩士專業學位質量保障研究[D].廣州:華南師范大學,2004.

[8]王大中,張文修,葉取源,等.工程碩士專業學位教育機制的創新與實踐[J].中國高教研究,2005(11):20-23.

[9]鐵劍華,辛林,張錦.臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式的探討[J].價值工程,2012(35):229-230.

[10]陳地龍,謝鵬,汪玲.臨床醫學碩士專業學位研究生培養質量保障體系的構建與實踐[J].學位與研究生教育,2011(7):69-71.

[11]國務院.臨床醫學碩士專業學位試行辦法[J].中醫教育,1998,17(5):3-4.

[12]高玲央,牛學勝.臨床醫學碩士專業學位教育存在主要問題探析[J].中國高等醫學教育,2010(10):3-5.

臨床醫學論文5000字范文 第6篇

題目:淺析我國臨床醫學人才培養體系

(字數:7558字符)

我國現代醫學教育的發展有力支撐了國家醫藥衛生事業的發展和水平提升。尤其在近年來的新型冠狀病毒肺炎疫情防控中,國家培養的大量合格的醫學人才發揮了關鍵性作用。我國已形成了醫、藥、護、技、管等多學科專業并進,中、高、本、碩、博多學歷層次相銜接,特色突出的醫藥衛生人才培養體系。

1 我國臨床醫學人才培養取得的突出成就

在中華人民共和國成立之初,我國僅有22所獨立醫藥院校,每年招生約0.38萬人[1];全國醫學教育發展中心2019年數據顯示,我國共192所院校開辦了臨床醫學專業本科(含五年制、“5+3”一體化、八年制等多層次)[2],每年招生約8.5萬人[3]。我國醫學教育為助力健康中國建設、保障人民健康,發揮了重要作用。

1.1 醫教協同有力促進醫學教育的科學與規范發展

2014年教育部等六部委聯合印發的《關于醫教協同深化臨床醫學人才培養改革的意見》(以下簡稱《意見》)明確“全面提高臨床醫學人才培養質量,為衛生計生事業發展和提高人民健康水平提供堅實的人才保障”;提出“基本建成院校教育、畢業后教育、繼續教育三階段有機銜接的具有中國特色的標準化、規范化臨床醫學人才培養體系”,強調“加快構建以‘5+3’[5年臨床醫學本科教育+3年住院醫師規范化培訓(以下簡稱‘規培’)或3年臨床醫學碩士專業學位研究生教育]為主體、以‘3+2’(3年臨床醫學專科教育+2年助理全科醫生培訓)為補充的臨床醫學人才培養體系”。

1.2 形成分類培養醫學人才的新格局

在改革開放以來,我國醫學教育發展樹立了四座里程碑,包括構建與實踐“5+3”臨床醫學人才培養主體模式、積極探索農村醫學人才培養模式、大力推進全科醫學人才的培養、改革完善全科醫生培養及使用激勵機制。臨床醫學專業認證制度的建立和完善保障了醫學教育穩定及可持續發展,全方位培育了卓越醫學衛生人才[3]。以上系列舉措使我國的醫學教育得以不斷發展與完善,且建立了分類分層培養研究型、復合型和應用型醫學人才的新格局。

1.3 臨床醫學人才培養規模大幅增長,結構不斷優化

我國在建國尤其是改革開放以來,為滿足人民日益增長的健康需求,優先發展醫療衛生事業,持續增加醫學專業招生規模,穩步提高學歷層次,進一步加大了兒科學、全科醫學、精神醫學、麻醉學、傳染病等急需專業的人才培養力度[4-5],加大緊缺專業規培力度,努力推進全科醫生轉崗培訓,以適應健康事業的新需求。1998年~2010年,獨立建制醫學院校本科臨床醫學專業招生規模呈持續上升趨勢,年均增長率為9.3%,2015年~2019年招生規模相對變緩,年均增長率為3.3%;合并醫學院校招生規模歷年一直保持相對穩定,年均增長率在1.0%左右浮動[6]。

1.4 規培制度的建立保障了臨床醫師的質量

規培在我國醫學生培養、培訓基地建設、國家分級診療實施中起著無可替代的作用。我國規培制度建設的起步較晚,2013年國家七部委頒發《關于建立住院醫師規范化培訓制度的指導意見》(國衛科教發〔2013〕56號),標志著我國從此有了統一的制度體系[7]。我國于2015年全面啟動規培工作,2020年基本建立規培制度,全體新進醫療崗位本科及以上學歷的臨床醫師均需進行規培。規培的主要模式是“5+3”,即本科畢業生通過3年的規培,豐富臨床理論知識,提高臨床實踐技能水平,使臨床診治能力得到大幅提升,以保障臨床醫師的能力水平,實現從醫學生到合格醫生的角色轉換。規培已經成為培養合格的臨床醫師的必經途徑,從而進一步加強了醫療衛生人才隊伍的建設,工作質量和水平得到根本保證,是深化醫藥衛生體制改革和醫學教育改革的重要舉措。

2 我國目前臨床醫學人才培養尚存的主要問題

2.1 基層全科醫生缺乏,培養體系、配套政策有待完善

2.1.1 我國基層全科醫生數量不足、質量亟待提高

《國務院關于建立全科醫生制度的指導意見》(2011年)與《國務院辦公廳關于改革完善全科醫生培養與使用激勵機制的意見》(2018年)明確了全科醫生培養模式,以及高等醫學院校于全科醫學的學科建設和全科醫學的人才培養中的關鍵作用,全科住院醫師與全科醫學專業學位研究生的雙軌制培養為我國目前全科醫生培養主流模式。我國全科醫生培養體系尚未有效完善,雙軌制培養模式在其實施中尚需教育部門與衛生行業部門間加強協調[8];全科醫生的待遇低及其崗位吸引力嚴重不足等現狀仍未得到有效改善,優秀的臨床醫學專業畢業生很少自主地將全科醫生作為終生職業選擇,基層的全科醫生目前仍明顯不足。截至2018年底,我國通過多渠道培養并合格、可以提供基本醫療服務的全科醫生人數達不到臨床醫師總人數的9%[9],全科醫生與居民的比例為1∶4 531;發達國家中全科醫生的人數普遍接近于臨床醫師總人數的50%或以上[9],其和居民的比例達到平均1∶2 000~1∶2 500[10]。因此,我國全科醫生人數較發達國家尚存在很大差距,同時我國在崗全科醫生的學歷絕大多數為本科及以下,其對疾病診治與防控的能力仍明顯不足[9]。

2.1.2 基層醫療服務配套支持政策亟待改善

我國絕大部分的醫療衛生服務需求集中在基層和農村,是“正三角”需求結構。按照疾病譜構成80%左右的醫療服務應該由基層醫療衛生機構提供,僅20%左右的高技術性服務需由專家提供。醫院按照功能劃分為一、二、三級正是根據醫療服務的合理需求進行的科學分工,是優化醫療衛生資源配置的必要途徑[11]。但長期以來,我國較大規模的三級醫院擁有絕大多數的優質醫療資源和市場份額,從而形成醫院強而基層弱的“倒三角”型醫療資源供給的錯位結構[12]。隨著人們對醫療服務質量需求提高以及公立醫院規模的不斷擴張,即使分級診療政策不斷釋放,在缺乏“守門人”制度且“群眾自愿”分級原則下,因各級別醫療機構的服務質量差別較大,大多數患者仍會選擇三級醫院[13]。醫院大(病)小(病)通吃、“上轉容易下轉困難”的雙向轉診現狀等也進一步加劇了患者就醫的向上集中[14]。同時,基層全科醫生與助理全科醫生的配套支持政策仍亟待改善,如助理全科醫生的編制尚未有效解決、“五險一金”待遇有關政策仍未明確等問題必然嚴重影響基層醫療的崗位吸引力與人員穩定性,進而影響基層醫療質量,因此即便是常見病與多發病,患者也更愿意選擇大醫院就診,從而形成長期惡性循環。

2.2 醫學學位體制復雜多樣,科學合理性亟待加強

三年來的新型冠狀病毒肺炎疫情中全國臨床醫學精銳力量發揮了重要作用,同時也顯現出當前醫學人才的結構性失衡問題,即我國基層的應急醫療人員仍明顯缺乏,且高水平復合型的專業醫生,如從事呼吸疾病、傳染病、公共衛生等專業的高端醫學人才仍顯不足,因此應對重大的突發傳染病能力尚偏弱[10]。究其根本原因,和缺乏科學的醫學人才培養體系具有密切相關性。我國的臨床醫學學位授予體制尚存在不同學制共存,以及相同學年而不同學制且授予不同學位的復雜現象,在一定程度上對于醫學教育科學有序發展產生了不良影響。我國臨床醫學專業目前招收五年制本科的有186所高校,每年約招生8萬人[15],學生在畢業后需進行規培,構成我國臨床醫學人才的主體;招收“5+3”一體化(8年,授碩士學位)的有53所高校,畢業時學生已完成規培,可直接進入醫師隊伍,其大部分將繼續攻讀博士學位且(或)加入到專科醫師的并軌培養,每年約招生0.8萬人[15];招收八年制(8年,授博士學位)的有12所高校(未包含軍隊院校),畢業時學生尚未完成規培,將待其后續完成規培后,大部分進行專科醫師培養,每年約招生0.12萬人[16];近年來還新增了“5+3+1”(9年,授博士學位)的培養模式[17]。經過多年實踐,其中“5+3”一體化的培養模式已顯著展現其優勢,高素質且高質量的臨床醫學畢業生已經得到用人單位的廣泛認可。

2.3 培養時間過長,學位教育和職業培訓混淆

2.3.1 專業學位和職業培訓銜接的層級劃分欠合理

《意見》將規培和專科醫師培訓(以下簡稱“專培”)這兩階段的畢業后醫學教育分別與臨床醫學專業的學位教育中兩個層次,即碩士和博士相銜接。遵循醫學教育和職業培訓規律,醫師培訓特別是專培應該屬于職業培訓的范疇,按照國際慣例,其應與學位脫鉤。目前我國將臨床醫學專業學位教育分為5年學士和3年碩士及3年~5年博士三個階段,并以此為培養高素質醫師的主要途徑,需要11年或更長時間;相對北美洲(學士之后,即普通本科教育4年+醫學教育4年,授予醫學博士學位)[18]及澳洲與歐洲(高中畢業之后,醫學教育6年~7年,授予醫學博士學位)等國際主流的醫學人才培養體系[19],我國的臨床醫學人才博士學位培養時間過長且成本過高,明顯不利于足夠數量高素質基層全科醫生的培養,難以較快投入臨床服務患者。此外,臨床醫學專業的學位培養體系尚存在學位授予標準與培養標準不同等問題。“5+3”一體化是8年本科與碩士培養合格后授醫學碩士學位,但八年制和“5+3+1”則授予合格者醫學博士學位,從而形成臨床醫學學位教育的多種培養模式、多種入口、多種學位授予標準并存的復雜混亂狀態。

2.3.2 本科教育與畢業后教育銜接不暢

《意見》已明確以“5+3”為主體的完整的醫學教育體系,而五年制的本科教育之后仍需經過3年的專業學位研究生培養或規培,才能成為合格醫生、可獨立行醫。依照現行政策,目前占臨床醫學專業招生絕大多數比例的五年制的本科生必須通過國家統考才可進行專業學位的研究生培養[20],學生普遍在第五年寶貴的臨床實習階段專注于備考,嚴重影響了臨床醫學人才的培養質量[21]。

2.4 管理體制不順暢,臨床教學基地規范性亟待加強

2.4.1 醫學教育的統籌布局和協同管理不順暢

醫學教育兼具高等教育的屬性和職業培訓的特點[22],從我國目前管理體制來看,醫學學位教育主管部門是教育部,而國家衛生健康委員會則主管涉及實施臨床醫學實踐環節標準和實施主體(各附屬醫院、教學醫院)等,并逐漸規范嚴格實踐教育的規范性和準入要求;作為臨床實踐的主陣地,各醫學院校附屬醫院、教學醫院在管理體制和歸屬方面也存在很大差異性,各主管單位責任權利尚未完全清晰,從而造成醫學教育管理體制不順暢[21,23]。

2.4.2 醫學院校臨床教學基地的規范性仍有待完善

教育部辦公廳、國家衛生健康委員會辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室于2021年頒發《關于開展高校附屬醫院專項治理整頓工作的通知》,全面啟動了全國醫學院校專項整改,進一步加強和規范高校附屬醫院等臨床教學基地建設和管理,強化高校“科學規劃設置附屬醫院”的主體責任,提升醫學人才培養質量具有重要意義。但在實際工作中,對于高校附屬醫院設置和建設管理等相關工作仍存在一刀切的問題,僅簡單要求央屬高校10所附屬醫院、地方高校15所附屬醫院,且對直屬醫院和非直屬醫院的設置數量與質量亦無統籌考慮。目前我國醫學院校附屬醫院管理模式多樣,水平和條件參差不齊,尤其新辦醫學院校的附屬醫院仍大量存在著醫療水平較低、師資能力不足、科學作風較差等嚴重問題,明顯制約了合格醫學人才的培養[24-25]。直屬附屬醫院和非直屬附屬醫院是兩種不同管理模式。在直屬附屬醫院管理上,醫院隸屬于學校,實行垂直管理,有利于學校以學科為建設基礎的理念深入醫院建設發展中;而非直屬附屬醫院的管理,由于是雙重或多重領導,牽制因素較多,尚缺乏有力的調控機制,難以實現學校醫院間的人才共享與團隊融合,難以將學校的發展理念切實貫徹執行[26-27]。

2.5 亟待加強醫學教育體系的配套經費及激勵機制

臨床教師和教學體系要求標準高,臨床階段教學任務的保障目前主要靠臨床教師的奉獻精神和責任心,絕大多數高校的附屬醫院的臨床教師,尚難以作為學校師資隊伍的組成納入上級主管部門人才隊伍建設和支持的范疇,在臨床培養與臨床教學帶教階段尚缺乏合理、充足的專項經費支持,臨床醫學專業學位的研究生和住院醫師尚存“同工不同酬”等現象[21]。

3 分析與建議

3.1 建立“5+3”為主體的臨床醫學人才培養體系

建立以“5+3”一體化培養模式為主體、以通科醫生為培養目標,授予臨床醫學博士學位。臨床醫學人才逐步納入“5+3”一體化培養體系,并作為全科醫生培養的主要渠道。出臺政策控制參加專培的人數(50%以下),進而培養成高水平復合型的臨床醫學人才,特別向緊缺的傳染病、呼吸疾病、危重癥急診、公共衛生等專科人才傾斜,合格者授予專科醫師資格證,不再與學位教育掛鉤;如“5+3”一體化培養的畢業生對學術研究有興趣,可進一步申請攻讀醫學科學博士學位;現招收八年制、5+3+X(授博士學位)的均可納入“臨床醫學博士+醫學科學博士”培養體系。

首都醫科大學通過對125所醫學院校問卷調查結果表明[28],我國大多數醫學院校認同并支持“5+3”一體化授予臨床醫學博士可作為培養全科醫學人才主渠道;也通過全國政協提案等途徑多次建議臨床醫學“5+3”一體化統一授予臨床醫學博士,從而真正打造出數量充足、高素質,且可持續發展的全科醫學人才隊伍。

3.2 建立分層遞進規培模式,加快完善專培制度

我國現行臨床醫學人才培養體系要求在成為合格醫生前必須完成規培,但目前規培的培養目標不一、大多把專培的內容放入規培、規培基地水平亟待提高、質量參差不齊等[29],導致臨床診療能力仍明顯未滿足健康中國建設的需求。為顯著提升臨床崗位勝任力,有效促進規培質量,建議設置規培目標為培養合格全科醫生,重構規培結構體系,建議采用分層遞進的規培模式。加快專培系統建設,在規培合格基礎上,由政府控制50%以下醫生進入專培,其余的大部分進入全科醫生隊伍從事基層全科診療工作;加快推進專培制度完善,設立急診醫學、傳染病學、臨床檢驗診斷學、內科學的呼吸科等規范且高水平的專培,以增強國家的應急防控重大突發傳染病的水平和能力。首都醫科大學正在進行分層遞進的規培模式改革,即3年每年都輪轉內、外、婦、兒等主干科室,第一年側重住院醫師的基本醫療能力和醫療執行能力培養,奠定自我學習和獨立思考的基礎;第二年著重培養臨床思維能力,獨立診治、決策和教學能力;第三年在繼續積累臨床經驗基礎上,側重團隊互助精神及領導力、良好溝通能力訓練等,進一步夯實獨立行醫的能力和信心。經過3年的規培,強化臨床醫學專業學生的通科訓練與全科理念,逐年分層次提高臨床崗位勝任力。

3.3 進一步加強高端復合型醫學人才的培養

3.3.1 加強培養復合型、研究型高水平醫學人才

2020年國務院辦公廳發布《關于加快醫學教育創新發展的指導意見》(國辦發〔2020〕34號)》,將醫學教育改革上升為國家戰略,在全面優化人才培養結構方面明確提出加快高層次復合型醫學人才的培養。為培養復合型、研究型高水平醫學人才,建議在高水平醫學院校實施“5+3+X”學制、授予臨床醫學博士+醫學科學博士的培養模式;現招收八年制及“5+3+1”授予博士學位的醫學院校可直接進入此體系。2021年首都醫科大學啟動了高端復合型醫學人才——首醫階平班授予醫學科學博士的招生培養工作,目標是培養一批具有醫學科學家潛質的一流醫學人才,在科學和學術領域重點培養學生的科研創新和思辨能力、國際學術交流能力、自主學習和終身學習能力等,基礎與臨床全程貫穿科研訓練;實施基礎與臨床雙導師制,導師以院士、杰青、優青等為主體;強化基礎知識儲備、優化課程內涵建設、整合貫通課程體系,為科學創新奠定堅實基礎;通過改革、創新考核評價體系,著重樹立學生分析批判精神;為保證培養質量設立分流淘汰與轉入機制。北京市政府與教育委員會對此項目高度重視,多次專題研討并予以大力支持。

3.3.2 重構臨床醫學知識結構體系

建議在臨床醫學本科及規培課程體系中強化臨床階段課程整合、強化以疾病為核心及以患者為本的理念,加強公共衛生知識體系建設,在將全科醫生培養作為目標的知識體系中,確保高質量培養應急防控等能力[30]。首都醫科大學注重對醫學生的公共衛生知識與應急處置能力的培養,在新一輪臨床醫學專業培養方案修訂中增設了突發公共衛生事件應急處理課程,以強化培養學生在公共衛生事件中應急處置能力;同時鼓勵教師在課程(如社會醫學與衛生事業管理、預防醫學等課程)中積極引入疫情防控案例,以加強學生對公共衛生知識的掌握。學校積極推進“以器官系統為基礎、以疾病為核心”的臨床教學模式改革,從學科與科室設置到臨床課程,探索以疾病為核心的臨床階段培養的新模式,充分體現“以學生學習成長”為中心的教育理念。目前試點附屬醫院新學科體系已經搭建,初步完成了“以器官系統為主線”的教研室建構以及“以疾病為核心”的教研組建立,正在大力推進制定新的培養方案、教學大綱、課程講義(教材)和完善教學運行模式等相關工作。

3.4 進一步加強規范和建設醫學院校的附屬醫院

建議遵循醫學教育規律,將醫學教育教學的資源(如病床數、教師人數等)作為依據,科學制定審核附屬醫院規模和布局合理性的統一、規范的標準與指標,而不宜用附屬醫院的個數作為評定指標;應大力加強醫學院校附屬醫院建設,根據各醫學院校人才培養規模、科學研究和醫學生臨床實踐教學需求審核其教育教學資源是否滿足需求,對沒有達標的醫學院校加強建設,應加大投入確保最基本的臨床教育教學資源到位;應從制度上保證高校擁有一定數量的直屬附屬醫院(至少直屬附屬醫院的數量要占醫學院校附屬醫院的一半),醫學院校附屬醫院的最佳管理模式應為醫學院校所屬直屬醫院,即附屬醫院為醫學院校的組成機構,由醫學院校垂直管理,避免多頭管理的牽制,大學的人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新以及國際交流合作的基本功能,尤其是學科建設等可有效貫徹執行,將大大提高管理和資源配置效率;將附屬醫院教師納入高校教師體系建設的全范疇,給予臨床師資隊伍專項經費支持。

3.5 建立專門的醫學教育管理機構

醫學教育兼有一般大學教育和職業教育的功能,對醫學教育的管理必然遵從這兩種教育規律的共性與特性。建議政府部門設置一個專門的管理機構專門實施醫學教育管理,整合教育部和國家衛生健康委員會與醫學教育有關部門職能,按照醫學人才培養的教育規律進行管理。于管理體制上保障醫學教育相對獨立,即保證了醫學教育的綜合性和完整性,此為尊重醫學教育的規律、與醫學教育改革發展需求相適應的有益模式。專門獨立的醫學教育管理機構應主動組織深入系統研究醫、教、研等各方面工作及附屬醫院的現狀、發展與挑戰等重要問題,且制定出切實合理的有關支持政策,將有益于統籌協調醫學教育管理相關的多個部門,理順教育與衛生行業的聯系合作。

4 我國臨床醫學人才培養的展望

醫學人才培養關乎教育和醫療兩個民生之根本,是實現健康中國戰略的關鍵基石,堅持問題導向、目標導向,總結經驗、反思根因、吸取教訓,運用科學的立場、觀點和方法,有助于進一步健全和完善我國醫學人才培養體系、機制及制度,從而服務于面向世界科技前沿、面向國家重大需求、面向生命健康的醫學人才強國戰略。展望未來,醫學教育和醫學人才培養可能的核心責任與使命包括:在尊重醫學教育規律的基礎上,理順并規范我國醫學教育學制、學位體系;我國各高校臨床醫學專業全部實現一本招生,穩步實現“5+3”一體化為主體的高素質醫學人才的培養體系,醫學的精英教育理念深入人心;充分發揮醫教協同在我國臨床醫學相關招生規模、地區布局與分層發展等方面的統籌功能,通過政策的有效調控,逐步滿足對急需緊缺專業人才的需求;顯著改善醫學教育經費投入不足的狀況,切實保障高水平醫學人才的培養;政府成立專門的醫學教育管理機構,依據醫學教育規律,強化醫學院校對附屬醫院的領導職能,真正實現我國醫、教、研協調發展。

臨床醫學論文5000字范文 第7篇

題目:現代臨床治療中如何理解“醫者仁心”?

(字數:7763字符)

“醫者仁心”是我國傳統醫學倫理的一項基本原則,在現代臨床治療中也得到普遍提倡。我國自古以來就有儒醫傳統,其特征就在于強調“醫為仁術”[1]487。人們通常將“醫者仁心”理解為醫德高尚,能夠全心全意為患者著想,及時救治,體現仁愛之心。這種看法強調“醫者仁心”與醫生品行相關,但很少涉及醫生的思維方式、醫術水平、治療效果等方面情況。至于如何做才稱得上“醫者仁心”,人們大都從印象和結果出發加以判斷,并沒有明確標準,而且往往將其當成褒獎和感謝醫生的慣用語。現代循證醫學實踐有各種常規治療標準、具體檢測手段、效果評價方法,可是“醫者仁心”在臨床實踐中一般只是體現為盡職盡責,很難明確落實到具體操作環節,體現其特殊作用。至于培育醫護人員的“醫者仁心”,則往往局限于道德教育和典型示范,與醫學人文的其他領域(醫學哲學、醫學心理學等)聯系不夠密切。這些問題若不解決,對醫護人員倫理意識養成和職業道德建設是很不利的。在現代臨床治療中理解進而普及“醫者仁心”,應該結合現代醫學實踐的新情況、新問題,在更為開闊的視域中解讀“醫者仁心”的理論意義和實際價值,這里需要經歷一個傳統思想范疇的創造性轉化過程。

1 “醫者仁心”概念的現代詮釋

在現代學術語境中解讀“醫者仁心”概念,需要注意兩方面問題,一是要從“仁”和“心”這兩個概念的本義出發,二是要在現代學術背景下看待“醫者仁心”思想內涵的新發展,根據現代科學研究的新成果豐富其理論內容,理解其現代意義和價值。

1.1 “仁”的現代詮釋

“仁”是儒家思想體系的基本范疇。“仁”的本義就是人與人之間相親相愛,體現“二人”之間應有的道德關系(“仁”字即由“二”和“人”兩部分組成)。儒家認為“仁”是最高的道德準則。孔子主張“克己復禮為仁”“仁者愛人”,具體說來就是“己所不欲,勿施于人”。孟子認為“仁,人心也”“惻隱之心,仁之端也”,所以他強調“仁民而愛物”。到了理學時期,程顥主張“仁者以天地萬物為一體”,因而應該超越“小我”而成“大我”。程頤的解讀是“仁者,公也”。朱熹的理解則為“仁者,愛之理,心之德也”[2]157-167。如果在現代學術背景下看待“仁”的思想內涵,“仁”的本義意味著中國傳統文化是從“二人”關系出發去理解“人”的存在,即社會意義上的“人”都存在于社會關系之中,而單個的人只是說是“身”[3]。美國漢學家郝大維和安樂哲[4]指出,“仁”的作用對象都是身邊具體的人,通過具體的人際關系體現“仁愛”,將他人之事視為自己之事一樣關心和對待。對“仁”的理解離不開對“心”的理解,“仁”其實就是人與人之間“以心換心”,所以對“仁”的現代詮釋需要進一步追溯到對“心”的現代詮釋。

1.2 “心”的現代詮釋

“心”是中國文化特有的范疇,在西方文化中找不到與之直接對應的范疇。中醫學認為“心”是五臟之一,作為承擔精神和思維活動的器官,統領人體其他器官,故稱“君主之官”。中醫學是從功能角度理解“心”的,“心”是人體中具有思維功能的器官的總稱,包括“腦”在內。而中國傳統哲學認為“心”就是意識和精神活動本身,與生理意義上的心臟是兩回事。如王陽明所說:“心不是一塊血肉,凡知覺處便是心”[5]7。中國文化語境中涉及“心”的地方不能用“腦”來替換,例如,不能將“貼心”說成“貼腦”,不能把“中國心”說成“中國腦”,不能把“心心相印”說成“腦腦相印”。在現代學術背景下看待“心”的思想內涵,可以概括出“心”有三重含義。

其一,作為思維器官的“心”。孟子講“心之官則思”。“心”的思維特征是知情意相貫通,具有注重整體性、有機性、體驗性的特征,因而宋代理學家張載強調“心統性情”。從現代腦神經科學角度看,“心”的思維活動實際上對應于大腦右半球和大腦邊緣系統主導的思維活動。由于這類思維活動受心臟狀態影響較明顯,所以我國古人才以為“心”是思維器官,需要“用心”來思考問題。與“用心”思維相對應的是“動腦”思維,即現代人們熟悉的邏輯分析、符號化、算法化的思維活動,注重工具理性,實際上對應于大腦左半球主導的思維活動[5]5-6。由此看來,“用心”“動腦”本應相互補充,才能全面發揮大腦的思維功能。然而在現實生活中,人們卻往往將“用心”和“動腦”當成一回事來混用,而現代社會管理、企業經營、科技應用、學校教育等活動中更強調“動腦”的作用,于是“動腦”逐漸取代了“用心”的思維功能,而“用心”逐漸演化為一種思維習慣,變成一種“集體無意識”,造成不少人“用心”思維能力弱化,很多應該“用心”解決的社會矛盾得不到及時處理,這是進一步發揮“心”的現代功能面臨的突出問題。對“用心”和“動腦”不加辨別源于近代以來學術界用中國文化術語譯介西方腦科學知識的特定表達方式。日本學者先是將“idealism”(觀念論、理念論)譯成“唯心論”,然后再傳入我國[6]。與此類似,英語中的“mind”被譯成“心”或“心智”,“mind-body relation”(精神與肉體關系)被譯成“心身關系”,“psychology”(研究人們感覺、知覺、思維、情感規律的科學)被譯成“心理學”。實際上這些術語都來自“動腦”的思維活動,與中國傳統意義上的“用心”沒什么關系。這種現象不僅影響“心”的思維功能的發揮,還會影響“心”的道德意識、審美意識和行動協調功能的發揮。

其二,作為道德主體和審美主體的“心”。作為中國傳統文化范疇的“心”不僅是思維主體,同時也是道德主體和審美主體,追求的是真善美相統一。“用心”可以判斷價值,辨別是非,堅持道德原則,具備道德情感,形成道德直覺即“良知”,因而日常語境中有“善心”“良心”“誠心”“忠心”“同情心”“責任心”“事業心”等相關說法[2]200-201。“用心”思考有助于形成“大我”意識,將個人利益同集體、國家的利益緊密相連,注重和諧共生。宋代理學家張載的“橫渠四句”首先講的就是“為天地立心”[7]。人們通常講的“中國心”主要是從道德主體意義上講的,是中華民族共有的價值觀、倫理觀和優秀品質的集中體現,本身有著強大的生命力。“心”的審美意識功能體現為美感和對美好事物的向往,日常語境中有“愛美之心”“賞心悅目”“蕙質蘭心”等相關說法。中國傳統美學的一個基本特征,就是強調作為審美主體的“心”的作用[8]。作為道德主體和審美主體的“心”的功能,顯然不是可以簡單用“動腦”替代的。

其三,作為行動指南的“心”。“心”具有主宰和協調行動的功能。荀子[9]在《正名》中說:“欲過之而動不及,心止之也”“欲不及而動過之,心使之也”。在日常語境中,有決心、信心、細心、關心、動心等說法,都體現了作為行動指南的“心”的功能。中國傳統文化強調“知行合一”。能落實到行動上的“知”才是真正的“知”,具有“知”的底蘊的“行”才是真正的“行”,但兩者合一需要“心”的引導。“心”的“知行合一”功能有助于將人們的道德意識轉化成道德情感,進而轉化為道德行為,這是“醫者仁心”形成的重要機制。

1.3 “醫者仁心”的現代含義

按照以上關于“仁”和“心”的現代詮釋,可見作為道德主體的“心”只是“心”的思想內涵的一個方面,因而“仁心”不能僅僅歸結為倫理道德。在現代學術背景下理解“仁心”,還要同現代知識體系和表述方式相聯系,全面理解其意義和價值。“仁心”具有道德屬性,同時也蘊含整體的、有機的、體驗的思維方式,具有創造功能。“仁心”需要落實在行動上,具備實踐有效性。在現代社會生活高度專業分工、社會管理高度體制化的環境中,“仁心”的落實還需要制度化的保障和激勵。“仁心”作為中國文化特色的價值理性,能有效彌補工具理性的局限性,同時也需要適當運用工具理性來彌補其自身弱點,與工具理性相輔相成,共同發展。

由此看來,現代的“醫者仁心”不僅指醫德高尚,還應包括用心思考和用心體驗患者病情,探索救治方案,發揮“用心”特有的功能。張艷清[10]曾將“醫者仁心”解讀為尊重和同情生命的愛心、對生命的智慧與覺解的智心,以及醫患交往中推己及人的誠心,與本文對“醫者仁心”的理解有相近之處。值得注意的是,在關注和研究當代名醫的“醫者仁心”事跡時,不僅要研究“仁心”與“仁術”相互促進的關系[11],還有必要深入研究他們的高超醫術與其非凡的心悟能力和創新精神的關系。這就涉及“醫者仁心”的不同境界問題。

2 現代臨床治療中“醫者仁心”的三重境界

與中國傳統的中醫診療方式不同,現代臨床治療基本上是在現代醫院中進行的,要采用現代醫療檢測設備和治療手段,有分診、會診、住院、護理、復查等一系列管理措施,分工明確,規制嚴格,很多環節注重實證、分析和檢測數據,這與傳統中醫強調整體的、有機的、體驗的思維方式形成明顯反差。在這種情況下,要落實現代的“醫者仁心”,就必須將傳統的“醫者仁心”的思想資源與現代臨床治療的實際情況結合起來,實現一種創造性轉化。現代臨床治療中的“醫者仁心”,應該逐步達到三重境界。

2.1 第一重境界:用心關愛

這是人們對“醫者仁心”的通常理解,就是強調能設身處地為患者著想,體察病情,治病救人,認真負責,主要發揮作為道德主體的“心”的功能。孫思邈在《大醫精誠》中提到“先發大慈惻隱之心,誓愿普救含靈之苦……一心赴救,無作功夫形跡之心”[1]361,講的就是這層意思。用心關愛才能使患者及家屬安心、放心,加強醫患心靈溝通,準確把握病情。國外醫學倫理學界一些學者倡導“關懷倫理”[12],與“用心關愛”的境界類似,但“用心關愛”更強調這種關愛的體驗、共情和心靈溝通特征,能夠產生更顯著的效果。

在現代臨床治療中,很多醫護人員能夠用實際行動表明他們確實在道德層面具備“醫者仁心”,一些醫學界的道德楷模通過自己的先進事跡生動詮釋了何謂現代意義上的“醫者仁心”。問題在于需要使更多的醫護人員具備“醫者仁心”,使之成為制度化的醫療管理條件下的普遍現象,這里有許多具體問題值得深入探究。臨床治療中醫護人員對患者的用心關愛有些可以明顯體驗到,有些則需要相對明確的可考核的標準,同職業行為規范相結合,與評價和激勵措施相聯系,這樣才便于“醫者仁心”的普及和推廣。

2.2 第二重境界:用心思考

“醫者仁心”不僅要求醫德高尚,還要求醫術精湛,確實發揮治病救人的成效。這就需要在臨床治療中用心思考,這其實是傳統醫學倫理中也反復強調的。孫思邈在《大醫精誠》中就講:“唯用心精微者,始可與言于茲矣。今以至精至微之事,求之于至粗至淺之思,其不殆哉!”[13]用心思考的要求指的是從整體的、有機的、體驗的視角研究病情,治標又治本,勇于探索,這發揮的是作為思維器官的“心”的功能。與西方思想傳統中主觀與客觀二分、意識與物質二元的觀念不同,中國傳統文化對“心”的理解是主客交融、身心交融的。人體各器官、組織之間存在各種有機聯系,相互制約,相互影響,人體與外部環境也存在密切聯系,因而中醫學強調整體關照,注重環境因素、辨證施治、扶正祛邪。現代臨床治療要用到大量現代化的檢測治療設備,這在克服直觀體驗的局限性方面發揮了明顯作用。但僅靠技術檢測指標和常規標準方案很難全面、準確地診斷和治療。“醫者仁心”的要求拓寬了醫生的視域,不僅要從人體內部和外部因素相互作用的視角探究病因,還能夠從心理的、社會的、文化的不同視角全方位審視病情,更能體現“醫為仁術”的現代價值。

2.3 第三重境界:用心體驗

“醫者仁心”的更高境界,涉及現代醫學檢測和治療中一些具有探索性、創新性的領域,需要醫護人員跟蹤病情變化,深入研究醫理,從醫學人文角度創設現代臨床治療的人文環境,關注現代臨床治療中的心理因素、自調節(生機)因素和文化因素。現代臨床治療在面臨疑難病癥時,可能面臨尚無成熟治療方案、對癥藥物和判別標準的情況,需要用心體驗,有所發現和發明,取得理論和實踐上的突破。采用探索性的治療方案可能會帶來風險,可能要承擔更大的責任,因而需要醫生充分發揮“用心”的創造性功能,同時要考慮周全,避免采用魯莽的試驗方案造成不可逆的惡果。強調“用心體驗”還能夠有效識別醫生從事探索性治療與拿患者做試驗這兩種行為的根本差異,前者會將患者視同自己的家人一樣真心關切,完全以治病救人為宗旨,在探索性治療的每個環節都會盡最大努力減輕患者的病痛和可能受到的傷害,而后者無論以何種借口掩飾其真實目的,都會不可避免地流露出與己無關、麻木不仁的心態。

3 現代臨床治療中“醫者仁心”面臨的挑戰

盡管人們普遍認同“醫者仁心”的重要意義和價值導向,但在現代臨床治療條件下落實“醫者仁心”仍然面臨諸多挑戰。

3.1 檢測的“物化”傾向帶來的挑戰

現代醫療檢測大量利用技術手段,關注病人各部位的物理、化學指標,容易造成看待患者生理狀況和病情的“物化”傾向,往往遮蔽了“醫者仁心”的存在形態和判別標準。在傳統中醫診療中,“望、聞、問、切”都是體驗性質的,與“醫者仁心”本身的體驗性質相契合。而現代臨床治療采用的檢測手段給出的只是反映患者身體各部分狀況的圖像和數據指標。如果只考慮這些圖像、數據,忽視其背后蘊含的身體各部分生理有機聯系以及相關的心理、社會、文化因素,就可能體驗不到患者的切身感受,以冷漠心態看待病情,造成醫患矛盾沖突。正如王一方教授[14]所說:“醫生眼里不能只有疾病,沒有痛苦(苦難) ,不能只提供技術救助,而放棄心靈的拯救與救贖。”

3.2 經濟利益驅動帶來的挑戰

現代臨床治療中不加限制的經濟利益驅動,容易造成過度治療,使“醫者仁心”難以貫徹。如果單純追求醫院在檢測、治療、藥品方面的經濟效益指標,就可能造成對病情過度檢查、治療費用和藥價不斷上漲、采用某些不必要治療手段等不良傾向,而且很難從根本上受到約束。從“醫者仁心”角度看,當然應該盡可能地減輕患者負擔,降低檢測和治療費用,但現代醫院運營本身也要考慮經濟效益,檢測設備和手段的使用和維護也有經濟效益方面的要求。由于患者的病情千差萬別,如果沒有具體的標準和嚴格的管理措施,很難判定何種情況屬于過度治療,往往出現了某些極端情況才引起社會上的關注。“醫者仁心”并非不考慮經濟利益,但需要控制在合理的范圍內,妥善處理各方利益相關者之間的關系。這是新時代臨床治療中出現的新型“義利關系”問題,也需要進一步研究。

3.3 過度的工具理性帶來的挑戰

現代臨床治療理論與實踐中工具理性的過度影響,使得整體的、有機的、體驗的思維方式難以發揮作用。針對局部病癥的治療特別是“靶向”治療總會帶來各種副作用,治療方案因而需要考慮正負兩方面作用的利益權衡,但僅僅從“物”的指標出發,過于強調分科治療的效果,往往造成局部治療效果明顯而整體機能下降的后果。如果只考慮用藥改變某一非正常指標而不考慮其副作用,只考慮防止某種疾病傳播而不考慮其他方面治療,顯然不是對患者切身利益而言最合理、最優化的方案,這是“醫者仁心”推廣和實施面臨的深層問題。現代循證醫學已經建立起完備的診療、檢測、評價、救治體系,工具理性在其中發揮著核心作用,這在很大程度上是必要的,但有其相應的適用范圍。如果醫護人員缺乏醫學人文方面的知識素養,僅僅從工具理性出發處理涉及患者整體機能、心理、文化層面的所有問題,勢必使“醫者仁心”的要求流于空談。學者劉潔[15]將這種傾向稱為“患者角色客體化”和“醫患關系工具化”,將其歸結為“狹隘實證主義”“醫學技術理性主義”“技術醫學”等思想因素的影響,有一定道理,但臨床治療中工具理性的影響更為直接,更能體現“動腦”和“用心”在思維方式上的沖突。

3.4 醫患之間信息不對稱帶來的挑戰

現代臨床治療中醫生和患者之間信息不對稱,影響醫患之間溝通和相互理解,造成醫患關系緊張,也會明顯影響“醫者仁心”發揮作用。現代臨床治療中已經普遍推廣“知情同意”制度,但僅靠“知情同意”是否能完全解決醫患之間信息不對稱問題?在患者及家屬不懂內情時,僅靠醫生道德自律能否保證“醫者仁心”的作用?如何保證患者得到公正、合理、負責的治療?這就需要從制度層面采取相應措施,如通過醫院倫理委員會審議和評估有爭議和風險較大的治療方案,提供解決醫患之間信息不對稱問題的第三方咨詢平臺,對利用醫患之間信息不對稱謀取私利的行為及時予以制止。

4 現代臨床治療中如何培育“醫者仁心”?

針對現代臨床治療中“醫者仁心”面臨的挑戰,培育“醫者仁心”需要適應現代臨床治療專業化、標準化、體制化的特點,適應“醫者仁心”的思想文化屬性,從多種渠道培育醫護人員的“醫者仁心”素養,使之成為自覺的追求目標并逐步落實。

4.1 通過在校醫學人文教育培育“醫者仁心”

要使廣大醫護人員普遍具有“醫者仁心”,首先需要從醫學教育抓起,通過開設醫學人文相關課程使醫學生了解“醫者仁心”的思想文化內涵,掌握醫學倫理專業知識和職業道德規范,養成道德情感,最終轉化為道德行為。這就需要開展體驗式教學,運用典型案例分析、情景模擬、角色扮演等方式,在教學效果評價上注重知行合一。培育“醫者仁心”的醫學人文教育應包含醫學倫理、醫學認知、醫學文化(特別是中西醫學文化比較)的相關內容,使醫學生深入了解“醫者仁心”的思想文化內涵,特別是知情意相貫通、真善美相結合的特點。在醫學專業教育實習環節指導學生親身體驗醫患關系中倫理問題的重要性和復雜性,對于培育“醫者仁心”有著更顯著的效果[16]。

4.2 通過繼續教育途徑培育“醫者仁心”

“醫者仁心”的培育是一個長期積累、不斷深化的過程。在醫學專業學生走上工作崗位之后,仍然需要通過繼續教育途徑不斷加深對“醫者仁心”的理解和體驗。真正考驗能否將“醫者仁心”付諸實踐的時機是在臨床治療的過程中出現的,這里涉及如何協調醫患之間的利益關系、如何協調醫生的責任和聲望之間的關系、如何協調同行之間的競爭與合作關系等實際問題。醫護人員的繼續教育應該將培育“醫者仁心”作為重要內容,不僅宣講職業道德準則,而且經常就臨床治療實踐中的新情況、新問題進行專題研討,使廣大醫護人員對“醫者仁心”的理解常議常新。近年來敘事醫學的發展,為臨床治療中科學與人文融合提供了新的思路和方法[17],對于培育“醫者仁心”也具有重要價值。

4.3 通過制度激勵培育“醫者仁心”

現代臨床治療中的“醫者仁心”不能僅僅依靠醫護人員的道德自律和典型人物的示范作用,更重要的是通過制度化途徑的有效激勵普遍培育“醫者仁心”。對現代臨床治療中能否用心設計醫療方案、用心診療、用心與患者溝通、用心指導康復等環節,都需要有明確、具體的評價標準和方法,這方面有很多具體問題值得探索。例如,應該如何判斷一種醫療方案是否可以稱得上是“用心設計”的?這要看設計方案的醫生是否能將患者視為自己的家人那樣想問題,追求盡可能安全、盡可能不痛苦、盡可能少花費、盡可能根治疾病、盡可能減少副作用,等等。這方面可以列出一系列評價指標。醫院倫理委員會應將培育和評價“醫者仁心”作為一項重要工作,及時獎勵先進人物,約束不良行為。

4.4 通過輿論氛圍培育“醫者仁心”

由于“醫者仁心”的形成具有知情意相統一的特征,情感共鳴在其中發揮著關鍵的中介作用,所以通過營造相應的輿論氛圍有助于“醫者仁心”的普及和推廣。我國現代臨床治療中涌現出很多新時代的“大醫”,他們的高尚形象是宣傳普及現代的“醫者仁心”的重要思想資源。值得注意的是他們的事跡是在制度化的現代醫療環境中產生的,他們產生的社會環境和生成機制值得深入探究。通過媒體宣傳來培育“醫者仁心”,不能僅僅宣傳他們的醫德,還需要將他們的醫術、醫學創新精神、醫學思維方式、醫學文化特征與醫德統一起來加以宣傳,這樣才能全面地營造培育“醫者仁心”的輿論氛圍,造就新時代的“大醫精誠”。

臨床醫學論文5000字范文 第8篇

題目:心理社會腫瘤學國內外臨床實踐發展現狀

(字數:5128字符)

在20 世紀70 年代的美國,隨著癌癥患者生存期延長,患者知情權立法以及一些抗癌明星開始活躍在公眾面前,癌癥患者的心理痛苦逐漸被重視。1975 年,第一屆心理社會腫瘤學研究會議在美國召開,主題為癌癥患者的心理痛苦的科學評估。1977 年,美國紀念斯隆-凱特琳癌癥中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, MSKCC)設立了精神與行為醫學科,成為心理社會腫瘤學的發源地。1984 年國際心理社會腫瘤學會(International Psycho-oncology Society, IPOS)成立。1989 年IPOS《心理社會腫瘤學手冊》和美國國家綜合癌癥網絡(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)的心理痛苦指南發布。1995 年國內首個心理社會腫瘤學專業科室在北京大學腫瘤醫院成立,因當時國內對于心理學的接受度還不高,為避免患者的病恥感,該科室被命名為康復科,并派精神科醫生前往MSKCC 進修。中國第一次心理社會腫瘤學圓桌研討會于2003 年召開,2006 年中國抗癌協會腫瘤心理學專業委員會成立,2016 年第一部《中國腫瘤心理治療指南》正式發布。

近年來,心理社會腫瘤學在全國范圍內蓬勃發展。本篇綜述旨在描述國內外心理社會腫瘤學臨床實踐的發展,明確未來的發展方向。

1 國外心理社會腫瘤學臨床實踐現況

1.1 國外腫瘤臨床痛苦篩查的發展現況

NCCN 痛苦管理小組,美國、加拿大、英國及澳大利亞等心理社會腫瘤協會均制定了痛苦管理的臨床實踐指南,其中均指出應該對所有腫瘤患者進行常規痛苦篩查。

1.1.1 美國的痛苦篩查及管理模式

美國NCCN 痛苦管理指南[1]指出,癌癥患者心理痛苦管理流程應包括:(1)篩查:所有患者在首次就診時,根據臨床需要并以適當的時間間隔,使用痛苦溫度計(distress thermometer, DT)對患者進行痛苦篩查;(2)評估:根據篩查結果,由初級腫瘤照護團隊對高危患者(中度至重度痛苦患者)進行實時快速評估;(3)轉介:對于已被確定為中度至重度痛苦的患者,應在機構內提供恰當的轉介;(4)隨訪:向患者提供隨訪信息,以及與腫瘤學團隊和家庭照顧者進行溝通;(5)記錄和持續質量改進:前四個步驟都被記錄進患者的醫療記錄中,并對全過程的心理痛苦管理進行持續質量改進。

1.1.2 加拿大的痛苦篩查及管理模式

在加拿大,痛苦已經是第六大生命體征,痛苦篩查項目涉及影響痛苦的廣泛內容,如軀體、情緒、社會、靈性因素等。2012 年,加拿大的亞伯達衛生服務系統開始進行痛苦篩查,使用“患者優先”篩查表,這個篩查表包含了埃德蒙頓癥狀評估系統和加拿大問題清單。2012 年~2015年逐漸將其納入日常實踐中[2],通過電子化設備將問卷條目整合入軟件系統對患者進行篩查,易于操作且醫患雙方可同時快速得到篩查結果及分析建議。

1.2 國外癌癥癥狀的精神科管理現況

國際癥狀指南建議所有參與癌癥患者臨床照護的醫生都應勝任癥狀評估和管理,對于晚期癌癥患者的多種、復雜或難治性癥狀,應考慮為患者提供緩和醫療專科的服務[3]。已有研究證明,包括心理社會腫瘤學專業人員在內的多學科緩和醫療團隊可以改善患者的預后,降低晚期患者的死亡風險。精神科藥物在國外腫瘤臨床的應用較為廣泛,在NCCN 緩和醫療指南、成人癌痛NCCN 指南中,均介紹了精神科藥物在癌癥癥狀管理中的使用。因此,目前美國臨床腫瘤學會指南建議晚期癌癥患者應在病程早期進行積極治療的同時,盡早接受專門的緩和醫療服務。在醫療服務上,衛生管理人員和政策制定者應考慮將癥狀的常規篩查納入臨床常規照護中,并有證據表明使用癥狀評估工具進行篩查可以改善患者的預后和生存質量[3]。

1.3 國外腫瘤臨床心理干預實施的現狀

根據所處腫瘤階段,將腫瘤患者心理干預方法大致分為三類:(1)適用于早期腫瘤患者及生存者的心理干預方法:正念康復、克服恐懼(conquer fear)干預。研究顯示克服恐懼干預能夠有效改善患者的恐懼癌癥復發、廣泛性焦慮等[4]問題。基于正念的干預可激發練習者的內在動機。正念干預可有效降低腫瘤患者的焦慮、抑郁、疲乏,改善生活質量[5]。(2)適用于進展期腫瘤患者的心理干預方法:癌癥管理與生存意義(managing cancer and living meaningfully, CALM)療法、以意義為中心的心理療法。CALM療法關注患者生命意義以及面對死亡等主題,可以有效改善進展期癌癥患者的抑郁,提高患者對末期生活的準備[6]。意義干預療法(meaning-making intervention, MMi)可以提高進展期卵巢癌患者的生命意義感[7];進展期癌癥患者意義為中心個體心理治療(individual meaning-centered psychotherapy,IMCP)和團體心理治療(meaning-centered group psychotherapy, MCGP)可以有效緩解抑郁,提高靈性健康及生活質量[8-9]。(3)適用于終末期腫瘤患者的心理干預方法包括尊嚴療法(dignity therapy)、生命回顧(life review)等。尊嚴療法通過給終末期腫瘤患者提供反思對他們來說重要的事情或者他們將要做的事情的機會,來緩解痛苦,改善生命終結的體驗[10]。生命回顧是對人一生的回想和整理,發現新的生命意義,可有效改善患者精神健康,提高生活質量[11]。干預方法見表1。

2 國內心理社會腫瘤學臨床實踐現況

2.1 國內腫瘤臨床痛苦篩查的發展現況

2007 年北京大學腫瘤醫院將DT 引入中國后,國內越來越多的腫瘤臨床工作人員開始對患者進行痛苦篩查和管理研究[12]。國內多家醫院都使用DT 進行過痛苦篩查研究[13-14]。國內部分省市如北京、吉林還使用過加拿大痛苦評估和應答系統(the distress assessment and response systems,DART)[15]。四川大學華西醫院使用自行研發的情緒篩查工具“華西心情指數”對患者進行篩查。2020 年北京大學腫瘤醫院聯合護理部開展了“心語護士”培訓,并由心語護士對住院患者進行痛苦篩查及轉診干預。國內目前痛苦篩查的開展多為醫院或協會層面,2016 年中國抗癌協會腫瘤心理學專業委員會(Chinese Psychosocial-oncology Society,CPOS)首次出版的《中國腫瘤心理治療指南》中著重強調將痛苦篩查納入腫瘤常規診療的重要性,真正從醫療行為的起始點入手,實現腫瘤臨床“全人”照顧的理念[16],但政府層面還沒有將此項工作進行推廣和普及。國內進行篩查的很多醫院因為沒有心理社會腫瘤學相關科室,無法提供后續的心理社會支持服務,只能停留于篩查階段而無法進行轉診干預等。

2.2 國內癌癥癥狀的多學科管理現況

20 世紀90 年代以來,國內有腫瘤專科醫院開始探索多學科診療模式,建立了各種形式的多學科協作組。在北京大學腫瘤醫院,心理社會腫瘤學專業團隊也被納入了包括癌痛與癥狀控制多學科協作組等很多小組,開展多學科聯合門診、聯合查房和聯合會診,為處于不同疾病階段的患者提供癥狀管理方案。在北京大學首鋼醫院、海淀醫院,腫瘤心理團隊也被納入了安寧療護病房的多學科工作團隊。中國中醫科學院西苑醫院牽頭編寫了《早中期結直腸癌根治術后中西醫結合心理康復干預指南》,為癌癥患者中西醫心理評估及干預措施開闊了思路。

近年來,以癥狀命名的專病門診如癌痛門診越來越多地出現在腫瘤專科醫院或綜合性醫院,方便患者就醫改善癥狀。北京大學腫瘤醫院開設了癌痛與睡眠等專病門診,由精神科醫師出診,為門診患者制定癥狀綜合干預方案。為減輕患者的心理痛苦,全國20 多家腫瘤專科醫院先后建立了腫瘤心理門診。北京大學腫瘤醫院康復科率先與各臨床科室合作,開展了自主查房—精神心理聯絡會診的新模式,由精神科醫生深入各個病區,篩查每位住院患者,識別疼痛、失眠等癥狀,對有需求的患者給予會診[17]。

癌癥患者的大多數癥狀都可以通過藥物和/或非藥物療法(如心理療法、物理療法)得到有效控制。國內的心理社會腫瘤學工作者積極探索將精神科藥物用于管理疼痛、疲乏、惡心嘔吐、厭食等癌癥癥狀,并出版了《癌癥癥狀的精神科管理》等書,在臨床推廣應用。

2.3 國內腫瘤臨床心理干預的實施現況

上述國外應用的療法中,針對恐懼癌癥復發的“克服恐懼”療法已在國內開展治療師培訓;CALM 療法所使用的核心評估工具已有中國版[18-19],國內CALM 療法的隨機對照研究正在進行中。IMCP 及MCGP 的治療手冊已由筆者及團隊翻譯并正式出版[20-21],該療法已開始應用于臨床心理干預中。正念癌癥康復療法也已在國內開展多次培訓,有參考書籍[22]。尊嚴療法在我國并未廣泛應用,但已有我國學者探索了適合中國文化的模式[23],生命回顧在我國仍是一個嶄新的領域,研究人員在探索其在國內患者中應用的新形式[24]。

3 心理社會腫瘤學多學科團隊建設

心理社會腫瘤學是以患者為中心,幫助腫瘤患者改善軀體、心理、社會及靈性等多層面的困擾,提供高質量的心理社會照護,因此需要多學科團隊的合作。腫瘤科醫生、護士、精神科醫生、心理治療師、社會工作者、藝術(音樂、繪畫等)治療師、志愿者等都可以成為心理社會腫瘤學多學科團隊的一員[25]。由于文化和國情不同,各國心理社會腫瘤學團隊的人員構成有所差別,目前我國心理社會腫瘤學多學科團隊主要由腫瘤科醫生、精神科醫生、心理治療師、護士和藝術(音樂)治療師等構成[26]。在國外許多發達國家,心理社會腫瘤學團隊建立比較早、發展相對成熟,主要由腫瘤科醫生、護士、精神科醫生、心理治療師、社會工作者、志愿者、神職人員、患者權利倡導者等組成,他們各司其職,相互協作[26]。

腫瘤科醫生是心理社會腫瘤學團隊中不可缺少的一部分, 在癌癥患者的診斷和治療中起到非常重要的作用;精神科醫生及心理治療師對腫瘤患者的常見軀體和精神癥狀等進行綜合管理,為腫瘤患者及其家屬提供專業的心理干預;心理社會腫瘤學專科護士作為腫瘤科醫生和精神科醫生之間的橋梁,對患者及家屬進行心理篩查、評估及轉介,也可在掌握相關專業的前提下,為患者提供心理干預和患者教育等[27];社會工作者是心理社會腫瘤學團隊中最龐大的一支,其職責范圍較廣,包括協助精神心理專業人員進行心理篩查、評估及轉診,指導患者及家屬進行癥狀管理及心理咨詢,協助護理人員制定個體化照護計劃,維護患者權利,為醫務人員提供支持,對志愿者進行培訓和指導等。

心理社會腫瘤學團隊在多學科團隊合作中,可以幫助患者控制軀體及精神癥狀,進行心理干預改善患者的心理社會問題及靈性問題,加強醫患溝通、居喪支持等服務[28]。

4 討論

國內開展腫瘤痛苦篩查晚于一些發達國家,推廣實施也存在差距:(1)一些發達國家的痛苦篩查是全國推行,而國內多是由醫院或者協會發起進行;(2)發達國家在全國推行的篩查模式是標準化的,較為統一,而國內的篩查地區差異較大;(3)發達國家篩查轉診干預是有相應的規定和人員,國內腫瘤專科醫院的精神科醫生及心理服務人員及社工人員明顯不足,造成很多醫院僅停留在篩查階段,篩查出問題的患者無法得到相應的轉診和干預[1-2]。我國可借鑒發達國家心理痛苦管理標準、流程和步驟來構建癌癥患者心理痛苦管理指南,為癌癥患者提供優質醫療服務。

癥狀管理是一個系統工程,僅強調醫護人員重視可能無法取得良好的效果,還需要患者、家屬、社會、政策等一系列的協同作用。國外有高質量的研究強調了科學化、系統化的癥狀管理的重要性,例如,2017 年JAMA上發表的研究顯示,給予患者系統的癥狀監測及管理即可顯著改善患者的生存期,甚至取得了比抗癌新藥更好的效果[29]。國內學者也在探索基于患者報告結局(patient-reported outcome, PRO)的癥狀管理模式,肺癌術后早期基于PRO 的主動癥狀監測—預警—反饋全程管理模式可減輕肺癌患者出院后4 周內的癥狀負擔和減少并發癥,加速肺癌患者術后康復,且患者滿意度高[30]。專病專癥門診、自主查房聯合精神心理聯絡會診等模式都是可以借鑒的癥狀管理模式。未來心理社會腫瘤學工作者應探索如何更好地融入腫瘤多學科團隊,幫助腫瘤科醫生管理軀體和精神癥狀,滿足腫瘤患者的心理社會需求。

將適用于腫瘤臨床的心理社會干預方法本土化,形成中國版干預方案,并通過嚴格的臨床試驗驗證其安全性和有效性,進而納入指南并在臨床進行推廣,這是學科系統發展的規范化路程。目前國際已開始應用的心理社會干預方案的本土化研究仍較缺乏,尚未得到嚴格設計的臨床試驗結果。大多數干預工作由腫瘤臨床醫務人員自行結合現有的心理治療理念嘗試性應用,干預方法零散、多樣且缺乏規范性。希望今后能夠借助全國性的學術平臺及繼續教育項目,進一步推動國內心理社會腫瘤學專業培訓、高質量研究、多學科協作,形成適合我國文化背景及腫瘤臨床實際情況的心理篩查、評估和干預體系并在全國廣泛推廣應用。

國內團隊中,多由心理護士協助精神心理專業人員對腫瘤患者進行心理篩查、評估、初級干預及轉診,再由精神心理專業人員進一步評估,提供專業干預;部分精神科醫生也承擔了心理治療工作。社會工作者是國外心理社會腫瘤學團隊中的主力軍,而國內腫瘤社會工作者還嚴重缺乏,腫瘤相關心理社會問題既復雜又多樣,需要進一步培養具有心理社會腫瘤學專業的社會工作者。國內心理社會腫瘤學發展也呈現出一些特色,如我們可以與祖國醫學相結合,中醫在心理學中也有所體現,如五行音樂療法等,也可以應用在緩解腫瘤患者的失眠、焦慮或抑郁等方面。一些為患者提供支持的組織,如“癌癥康復會”“中國癌癥基金會”“汝康沙龍”等也是為患者提供心理社會支持的重要力量。

總之,國內的腫瘤科臨床醫護人員和心理社會腫瘤學工作者已經越來越重視痛苦篩查、癥狀評估和管理,正在探索不同心理干預在腫瘤臨床中的應用。應進一步培養心理社會腫瘤學的專業人才,建設多學科團隊,為腫瘤患者及家屬提供專業的心理社會腫瘤學專業照護和人文關懷。

臨床醫學論文5000字范文 第9篇

題目:疫情期間1例集體中毒救治的臨床決策與思考

(字數:7133字符)

處理好疫情防控和醫療救治的矛盾是對醫院管理能力和醫生判斷決策能力的考驗,新型冠狀病毒肺炎(以下簡稱新冠肺炎)疫情發生以來,堅持“生命至上”的原則實現防控和救治“雙保證”是醫院管理者和醫務人員追求的目標。本文分享1例在本地疫情期間發生的外來務工人員因誤食毒蘑菇導致群體中毒的病例,中毒患者為新冠肺炎確診病例的密切接觸者,同時在救治過程中又由于患者家庭和經濟原因產生了一系列臨床倫理問題,給診療處理帶來更大的難度。希望筆者的總結和思考為類似問題的臨床決策和醫院管理工作提供一些啟發和借鑒。

1 病例回顧

1.1 急診救治階段

三名患者因出現惡心嘔吐、腹痛腹瀉伴發熱等癥狀由基層醫院轉診至某三甲醫院急診。同一時期,患者所在城市出現新冠肺炎疫情,感染病例呈散發狀態并且數量逐日上升,市內多區域因為疫情原因被嚴格管控。在急診預檢分診期間患者接到疾控部門電話通知,三人為某感染病例的密切接觸者,按照疫情防控要求應立即進行集中隔離。醫院在了解相關情況后將患者安排至發熱門診邊救治、邊排查。

經詳細詢問病史,三名患者為在同一工地工作的外來務工人員,就診2天前午餐曾共同食用了在工地附近自行采摘的野生蘑菇,用餐6小時~8小時后出現嘔吐、腹瀉等消化道癥狀,自服藥物無緩解來醫院就診。根據病史及臨床表現,接診醫生初步診斷三名患者為“毒蘑菇中毒”,立即予以補液等對癥處理,同時行肝功能、電解質、血常規、凝血功能等化驗檢查及新冠病毒核酸檢測。檢查結果回報,三名患者均已出現不同程度的肝功能損害,最嚴重的患者A丙氨酸氨基轉移酶升高至4 508.20U/L、天門冬氨酸氨基轉氨酶升高至4 817.60U/L。三名患者食源性中毒的癥狀典型,病史確切,化驗指標已提示重要器官功能損害,具有明確的住院治療指征,病情嚴重的需要立即行血液凈化治療搶救生命。患者新冠病毒核酸檢測結果也同時回報均為陰性,但因患者有新冠病毒感染病例接觸史,且仍處于潛伏期內,不能排除被感染的風險,接診醫生按醫院防控要求決定將患者收治于隔離病區。

出人意料的是,醫生將疾病情況向患者說明后,三名患者均表示拒絕住院治療,并在相關告知文書上簽署了“拒絕進一步治療,要求離院觀察,愿意承擔所有風險”的意見。毒蘑菇中毒引發的器官功能損害進展迅速,死亡率極高,不及時采取有效的搶救措施將失去挽救生命的良機。鑒于此,救治團隊在請示管理部門后決定與患者再次進行溝通。經深入了解,患者拒絕住院治療主要有以下兩個原因:一是三人均來自某山區同一家庭,其中患者A與患者B為兄弟關系,患者B、患者C為夫妻關系,經濟條件較差,剛來本地務工即逢疫情發生,工地處于停工狀態,近期一直無經濟收入,無力支付治療所需要的醫療費用;二是患者A自覺癥狀較發病初始時明顯減輕,認為已逐漸好轉,無需再進一步治療。其家鄉也出現過有人食用野生蘑菇中毒的情況,但簡單治療后癥狀也可減輕,目前醫院擬采用的血液凈化等治療措施較為復雜且花費巨大,患者表示不理解。

針對患者拒絕住院的兩個原因,接診醫生進行了耐心的解釋說明,一是關于醫療費用問題,醫院可以開辟綠色通道先進行救治。二是再次向其說明了毒蘑菇中毒的兇險:三位患者的臨床分型屬于中毒性肝炎型,也是本地區毒蘑菇中毒的主要分型,如不及時治療死亡率高達50%以上;患者A自覺癥狀緩解的情況在臨床上稱之為“假愈期”,是中毒性肝炎型毒蕈中毒的典型臨床進展表現,這種臨時性癥狀緩解極易給患者造成已經好轉的誤解,但轉氨酶顯著升高提示其已進展為“暴發性肝功能衰竭期”,隨時有生命危險。在充分了解病情及疾病兇險程度并且打消了經濟原因顧慮后,患者同意住院進行進一步治療。

1.2 入院診療階段

收治三名患者的隔離病區為疫情期間設立的綜合性病區,由全科醫學的醫護團隊進行管理,為保證患者能得到及時的專科治療,醫院成立了由全科醫學科、重癥醫學科、急診醫學科及腎內科組成多學科診療小組(multi-discipline team,MDT)。患者入院后,經詳細詢問病史,同時請其比對本地常見毒蘑菇圖譜,判斷患者食用的有毒蘑菇為白毒鵝膏菌,其所含的毒性成分鵝膏毒肽作用的靶器官主要是肝臟,通常于食用后2天~3天出現急性中毒性肝炎,嚴重者出現急性肝衰竭,進一步常發展為多器官功能不全綜合征。MDT根據三人的臨床表現及化驗檢查結果進行了病情評估,按照毒蘑菇中毒根據病情分級評分(HOPE 6評分)均達到4分,屬于致死性中毒。患者A、患者B食用量較大,轉氨酶和總膽紅素顯著升高,血氨升高、凝血酶原時間延長,提示肝損害明顯,均需立即行血液凈化治療。患者C食用量較少,肝損害雖不明顯,但已出現輕度血氨異常,不能除外發展為嚴重肝損害的可能,需密切觀察。

按照MDT的診療意見,隔離病區的醫護團隊立即給予相應的診療措施,包括口服活性炭吸附毒素、保肝、補液等治療,患者A、患者B行血漿置換、血濾附加膽紅素吸附等血液凈化治療,在治療的同時密切監測指標變化,隨時進行評估和干預。患者A病情危重,隨時可能發生病情變化,需要更高級別的監護措施,需要轉入醫院在疫情期間專設于急診ICU的負壓隔離監護室。在轉入ICU前,患者再次因為顧及醫療費用出現拒絕治療的情況,醫護團隊反復勸導最終做通患者思想工作,接受了相關治療措施。

患者入院后,中毒相對較輕的患者C一度出現神志淡漠、問答不配合等精神癥狀,急查各項指標排除了肝性腦病等中毒本身原因,考慮為心因性原因導致。分析原因,一是患者對毒蕈中毒逐漸認知后難免會產生恐懼感,單間隔離住院期間缺少傾述和交流對象;二是親人同時中毒且病情危重,又存在無力支付醫療費用的經濟壓力;此外又經深入了解,患者兩名子女分別僅為2歲、1歲,暫托付于家中老人照顧,其中毒住院期間對子女更加牽掛。疾病、家庭、經濟等多方面因素的影響,勢必對一名年僅21歲的女性患者造成巨大的心理壓力。針對這一情況,醫護人員對其進行了積極的心理疏導,在醫療查房和護理巡視過程中增加與其交流的時間,耐心地講解病情,及時告知其家人的恢復情況,向其說明醫院會墊付其醫療費用開辟綠色通道保證她和家人的治療,并為其購置了必要的生活用品。一系列的舉措幫助其克服了緊張焦慮情緒,精神癥狀和疾病情況得到了極大改善。

經過規范的治療,三位患者中毒癥狀逐漸好轉直至消失,肝腎功能指標及凝血功能指標逐漸恢復至正常,住院治療7天~10天先后出院。出院時患者仍未能支付醫療費用,但書面承諾待有穩定收入來源后將擇期補繳。至此三名患者都得到了及時有效的救治。

2 臨床決策與思考

從以上病例回顧中的救治過程可以看出,該病例具有很多特殊性:(1)該病例發生于疫情期間,且患者為新冠病毒感染病例的密切接觸者;(2)該病例為家庭群體性中毒事件,且毒物致死率較高;(3)患者經濟條件較差,無力支付醫療費用;(4)患者文化水平一般,對疾病的危險性認知不足,治療過程中出現了“知情不同意”情況;(5)患者在治療過程中出現了嚴重的心理問題。相較于普通病例,以上特殊情況為該病例救治過程中的臨床決策和處理增加了難度。針對毒蘑菇中毒這類中毒性疾病,“早識別、早診斷、早治療”是基本的治療原則,尤其以肝損害為表現的毒蘑菇中毒并沒有特效的解毒藥物,重癥患者應盡早進行血液凈化治療以達到清除毒素、挽救生命的目的[1]。設想如果該病例在疫情防控環節、患者拒絕治療環節、欠繳醫療費用環節中的任何一個環節出現治療延誤,都有可能錯失最佳的治療時機,輕癥的患者C極有可能轉為重癥,而重癥患者A、患者B極有可能因此失去生命,這對本就貧困的家庭會造成巨大的打擊,甚至可能衍生一系列的社會問題。慶幸的是,雖然受到諸多因素的影響,但醫護團隊和管理團隊在重要環節均本著“生命至上”的原則做出正確的判斷和決策,使得患者得到了及時有效的救治,其成功經驗也值得總結和思考。

2.1 傳染病疫情期間的醫療救治保障

新冠肺炎疫情是新中國成立以來傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件,各行各業均受到不同程度影響,醫院作為保障公眾生命安全的機構,保證正常的診療秩序是根本。一方面發生區域性疫情時,所在地的醫院要面臨疫情防控的巨大壓力,醫院作為人員流動較大的場所,如果出現感染病例進入門急診、住院部等公共區域,將具有極大的傳播風險,一旦發生了患者或醫務人員感染等情況,將有多區域被封閉,眾多密切接觸人員被隔離,導致原有醫療救治體系運行狀態被打破;另一方面還要面臨醫療救治的壓力,需要盡可能減低疫情影響,保證具有風險因素的患者、急危重癥患者、限期診療性疾病患者的診療救治工作。

2.1.1 建立不同風險級別患者的分區診療布局

醫院傳染病防控風險來自存在感染風險的就診或到訪人群,新冠肺炎疫情發生以來,各醫療機構均會設有預檢分診單元,目的就是要將具有風險的人群篩查出來,再經發熱門診排查排除風險后再進入常規診療流程。切斷傳播途徑是傳染病防控的治本之策,將風險人群與普通人群的分開診治是防范院內感染最為有效的措施。結合目前各大機構的防控經驗,充分利用醫院的建筑格局實現內部分區,建立不同風險級別分區接診、分區收治的院內救治格局是值得推薦的方法。正如本病例的診療過程,被認定為密切接觸者的患者屬于高風險人群,在醫院發熱門診內進行接診并進行第一階段的處理,經發熱門診判斷收治于隔離病區,判斷為危重癥后轉至急診ICU的負壓隔離間。“發熱門診-隔離病區-重癥隔離病室”整個流程形成閉環管理,所有相關診療區域嚴格封閉,比照接診收治確診病例設置“三區兩通道”,診療動線通過空間分隔和時間錯峰與普通患者不交叉,影像檢查、化驗檢查配備有專屬的設備和獨立空間,醫護人員在接觸患者時進行規范防護,實現了人流、物流乃至空氣流的“三隔離”。在這種診療布局下,即便高風險的患者在潛伏期內出現感染情況,其對醫院環境、醫護人員以及其他患者的影響也是最小的,在轉至定點醫院后相關區域也能夠通過終末消毒快速恢復功能。同時也正是基于診療格局的建立,實現了不同風險級別患者的有效分流,另一種層面上也為非風險人群正常診療創造了從容有序的條件。

此外,在疫情發生早期或者快速進展階段,相關的風險區域難以界定,患者的潛在風險因素也難以排除,因此在隔離病區之外設立另一風險管理級別的“過渡病區”或“緩沖病區”收治潛在風險患者也是有必要的,建立“隔離病區-過渡病區-普通病區”三級住院收治防控布局也是降低住院部院內感染的有效方法,包括本病例所在醫院等一些大型醫院也是如此實際操作的[2]。

2.1.2 保證具有感染風險患者的救治效率和質量

疫情期間,醫院接診具有感染風險患者有時會因為更關注于防控而影響到診療的效率和質量,媒體也有相關不良事件報道。我們需要堅持的原則是具有感染風險患者也應該享有和普通患者同質化的醫療服務,尤其面對需要搶救生命的急危重癥必須堅持第一時間給予有效救治。基于這一原則,在疫情期間的臨床實際工作中,作為首診門戶,急診和發熱門診如何把握和處理好“防”和“治”的關系是關鍵。醫院的急診作為搶救生命的單元要設置相對隔離的區域,具有感染風險因素的危重癥患者應首選在急診隔離區救治,同時要建立好相關診療流程,盡可能減少其與普通患者的接觸和路徑交叉,在首先保證“治”的前提下兼顧“防”;醫院的發熱門診要具備“治”的能力,具有感染風險因素的普通患者首先選擇到發熱門診排查,但要避免走入“重排查”而“輕救治”的工作誤區,要堅持“邊排查”“邊救治”的原則,對患者原發疾病要及時作出診斷,及時給予必要的處理,不能因為“防”而影響到“治”的效率和質量。本病例雖然在發熱門診接診,但接診醫生在進行排查的同時對患者的中毒情況也作出了準確的診斷,給予了及時的醫療干預,這是患者最終能夠救治成功的重要始動因素。

急診“防”的關鍵是設計和醫療布局及診療流程,發熱門診“治”的關鍵是科學配置醫護團隊。發熱門診為綜合診區,配備的醫護人員應具備較強的判斷能力,能夠準確判定或排除傳染病的相關風險,同時也能及時發現和判斷出患者原發疾病的風險;應具備良好的綜合處理能力,能夠針對不同專科疾病給予正確處理;同時還應具備急診急救能力,能夠隨時應對患者突發的疾病進展。為彌補專科能力的不足,發熱門診還應建立完善的會診機制和急救響應機制,遇特殊專科情況能夠有專科醫生及時到位處理,遇緊急情況急診或重癥醫生能夠第一時間到場參與搶救。同樣,收治高風險患者隔離病區的醫療質量也需要保證同質化。本病例中的隔離病區在疫情期間由全科醫學科負責管理,全科醫學科診療范圍全面覆蓋常見病多發病患者,管理綜合病區具有一定專業優勢,是大型綜合醫院全科醫學科在疫情期間“平急轉換”的一次成功嘗試。該病區同時也實行“專科負責制”,規定專科性較強的患者由相應專科醫生負責制定診療方案,需要進行手術等治療的也由專科醫生在指定的手術室實施,保證了隔離病區與專科病區同質化的治療。在本病例的診療過程中,針對專科情況還組建了MDT,根據病情發展隨時啟動多學科會診討論,保證治療的及時性和規范性。

2.2 “知情不同意”的臨床決策和處理

本病例中,患者在發熱門診和轉入重癥病房階段曾兩次出現“拒絕治療”的情況。其中一個主要因素是經濟原因,醫院在面對急危重癥無力支付醫療費用的情況時,以救死扶傷、搶救生命為基本原則,打消患者在經濟上的顧慮,暢通綠色通道積極進行救治,保障了患者生命安全,這一點是臨床工作中所必須堅持的。另外一個關鍵原因是患者對疾病的危險程度并沒有真正的認識。醫學具有非常強的專業性和復雜性,很多情況下只有通過醫生的解釋說明才能對疾病信息和診療方案建立正確的認識,方能進行有意義的知情同意。而患者的個體差異、文化水平、知識結構、家庭和社會背景影響其對醫療信息的接受和理解,很多知情不同意就是由于患者的認知錯誤導致的[3]。本案例的患者一方面處于“假愈期”,這種毒蕈中毒的特殊的病程階段讓患者在主觀上誤認為自己已經好轉,另一方面還有既往錯誤經驗的干擾。醫生如果不加以耐心的說明,患者很難認識到疾病正處于非常危險的階段。

面對患者“知情不同意”的情況,醫生在臨床決策中一定要有準確的判斷。患者由于諸如經濟原因、家庭負擔等因素導致的被動不同意,以及認知問題導致的錯誤不同意都是需要進一步干預的。患者簽署的拒絕治療的文書從法律角度可能一定程度規避醫生和醫院的責任,但從醫學倫理角度,保障患者的健康權和生命權是應該放在首位的,醫生有義務通過自身努力改變患者的錯誤決斷,引導患者選擇正確的治療方式。糾正患者的錯誤認知還是要依靠醫生的溝通能力,一方面,醫生在告知過程中要根據患者不同的認知水平采用不同的溝通技巧,方式上要拉近與患者之間的距離,內容上要讓患者容易理解和掌握。另一方面,醫生需要通過反復的溝通幫助患者建立正確的認識,說服他們接受合理的醫學建議。尤其是在救治急危重癥的情況下,要從對生命負責的角度出發,在密切監測患者的病情變化的同時反復交代治療的必要性,為搶救生命不斷爭取機會。交流時間和溝通質量會影響患者對醫生意見的采納與否,一項調查結果顯示,“在經過醫生的進一步解釋之后,有62.5%的患者會選擇接受醫生的意見”[4]。本病例也實際印證,出現知情不同意的情況后,再次進行深入的溝通交流是十分必要的。

本病例需要深度思考的是,患者同時為疫情時期的密接人員,在知情不同意情況發生后,醫院和醫生的確給予更多的重視,在溝通方面更加積極,在引導患者做出正確選擇方面更加果斷和堅決,相反如果任由患者簽字離院,其不良后果在特殊時期產生的社會影響將是巨大的。

2.3 醫療欠費與疾病應急救助保障

本案例中的患者均來自經濟欠發達地區,同時又面臨工地停工沒有經濟收入的困境,直至治療終結仍無力支付醫療費用。這種因經濟困難的原因導致醫療欠費的情況在各大醫院并不少見,目前醫院主要依靠醫療收入來維持運行的現實是不可回避的,醫療欠費、壞賬損失等情況增加勢必影響醫院整體資產質量及可持續發展。2013年國務院辦公廳印發了《關于建立疾病應急救助制度的指導意見》,意見指出要建立疾病應急救助制度,解決急危重癥患者的急救保障問題,健全多層次醫療保障體系,解決困難群眾的“等錢救命”的實際問題,同時緩解公立醫院的醫療欠費困局[5]。各地也陸續出臺了為發生急重危傷病、需要急救但身份不明確或無力支付相應費用的患者提供救助的相關政策,對基本醫療保險、大病保險、工傷保險形成了有益補充。但從多年的實踐經驗來看,在制度執行過程中存在救助適用情況認定難、管理部門之間協調難、救助基金覆蓋治療過程短、覆蓋病種少等一些現實問題。一項調查顯示,大部分的省份疾病救助資金申請通過率在52.70%~60.15%,個別省通過率較低,僅為14.96%[6]。本病例的患者在實際操作中,即存在因跨區域導致收入能力認定困難,醫院有不能申請到救助資金的可能。

本案例處理過程中,醫院并沒有因為費用問題影響患者的救治,患者在出院時簽署了后續支付醫療費用的書面承諾,事實上已經形成了一種簡單的患者個人信用擔保模式。這種情況在醫院實際急診急救過程中并不少見,如果能夠形成成熟的制度,同時引入保險公司等第三方擔保機構,將會給患者救治和醫院運營帶來更可靠的保障。相較于直接救助無力支付費用的患者,幫助具有勞動能力的患者渡過暫時的難關更具有社會意義。

3 結語

本病例是一個群體中毒病例,診療過程中出現了疫情防控和救治的矛盾、患者知情選擇權和生命健康權的矛盾、醫療欠費和診療保障的矛盾,涉及諸多臨床倫理問題,任何一個環節處理不當都會給一個家庭造成毀滅性打擊,甚至造成嚴重的社會影響。幾個問題看似并無關聯,但最終臨床決策都依據于一個根本原則,即“生命至上”。“生命至上”應該作為臨床過程中處理倫理沖突的一個基本理念[7],作為價值判斷和行為選擇的根本依據,堅持“生命至上”理念就是抓往了紛繁復雜的價值沖突的“領子”,把握了道德選擇的正確方向。

臨床醫學論文5000字范文 第10篇

題目:德國臨床倫理咨詢培養方案研究

(字數:6047字符)

社會價值觀的多元化、現代醫學的快速發展、經濟因素對醫療的影響等因素促進了臨床倫理咨詢(Ethische Fallberatung)的產生和發展。20世紀末,德國各大醫院開始提倡并建立臨床倫理委員會(Klinische Ethikkomitees),致力于處理醫院、醫療體系、醫務人員和患者有關的倫理道德沖突[1]。自20世紀90 年代以來,德國醫院逐步成立和發展多種形式的臨床倫理咨詢部門,2000年的一項對醫院的調查顯示,只有不到4%(30/800家)的醫院設立有臨床倫理咨詢部門,到2005年,成立或興建臨床倫理部門的醫院已經達到22%(483/2 300家醫院)。隨后,德國各大學醫院也開始成立臨床倫理委員會,提供臨床倫理咨詢服務,發展迅速,2008年的一份調查顯示,將近73%(26/36所)的大學醫院開設有臨床倫理咨詢服務機構,其中31%(11/36所)的大學醫院還專門開設“臨床倫理方向”相關的科研職位[2]。2011年,《黑森州醫院法》就要求每家醫院都要任命一名倫理專員,協助醫院處理倫理道德方面的事宜。經過幾十年的發展和不斷完善,德國臨床倫理委員會在醫學實踐中解決了大量醫學倫理難題,并作為醫療機構質量認證的一個重要標準[3]。臨床倫理咨詢作為臨床倫理委員會的核心工作內容,為醫療機構、醫務人員、患者及家屬提供信息、指導和建議等服務,在解決臨床倫理沖突方面起著關鍵作用,不但提高了醫務人員倫理素養,還最大限度地保護了患者權益[4]。相對而言,我國醫院臨床倫理咨詢服務起步較晚,從事臨床倫理咨詢的專業人才較為匱乏,專業水平也參差不齊[5-6],委員會人員配置不合理等[7]。本文以德國醫學倫理研究院(Akademie für Ethik in der Medizin,AEM)最新發布的臨床倫理咨詢培訓課程文件為宗旨,從課程培訓目標、構建、實施,到資格認證等方面,對德國臨床倫理咨詢人才培養方案進行全面的研究,為我國臨床倫理咨詢的建設和發展提供一些啟發和建議,為培養高質量的臨床倫理咨詢專業人才而努力。

1 德國臨床倫理咨詢概況

1.1 臨床倫理咨詢目標和任務

臨床倫理咨詢作為許多臨床機構不可或缺的一部分,在調節和處理醫學倫理問題中發揮重要作用,是醫療機構標準和質量的主要考核參數之一,其主要工作目標體現在以下方面:以一種結構化的方式來解決倫理沖突;在倫理沖突中提高語言技能和交際能力;對倫理問題和沖突進行系統化的反思;對一般道德價值觀(如尊嚴、自主、責任、關懷、信任)及其在醫護機構的具體價值觀的實施,直接反映在機構倫理標準制定和處理倫理沖突問題的具體方式;尋找個人和機構之間有關價值觀和倫理觀念沖突的解決方案,試圖通過共同反思促成可持續決策并加以實施;在倫理決策方面增強透明度,并使它們與可接受的道德標準保持一致,達到在“好的決策過程”中做出“好的決策”,以保證患者/居民的護理質量的目的[4]。因此,從廣義上來講,臨床倫理咨詢作為臨床倫理委員會的核心工作,其主要任務包括倫理咨詢個案的實施、內部倫理準則或建議的制定,以及有關醫療和護理倫理主題活動的組織(包含醫學倫理咨詢培訓等)。

1.2 臨床倫理咨詢人員的能力等級標準和要求

為了使臨床倫理咨詢更加規范化,AEM將從事臨床倫理咨詢人員按照能力水平分為三個等級,每個等級有具體的標準和要求:(1)臨床倫理咨詢顧問(K1級別,AEM認證),必須熟悉基本的倫理概念(如原則、權利、價值、義務、正確等)和各種倫理論證方法(義務論、后果論、美德倫理、關系倫理和原則倫理等),并了解法律框架的基礎知識。能夠識別倫理問題、分析問題和構建解決方案的能力,具有對倫理問題維度的豐富認識(如死亡、幸福、痛苦、錯誤等),了解“道德”和“倫理”的差異,并能夠對其關聯性進行反思。此外,作為醫學倫理咨詢顧問,“咨詢”是他們協助解決倫理問題的核心工具,因此,熟悉促使倫理咨詢成功的有利框架條件,能夠規劃和實施倫理咨詢流程,以結構化的方式記錄臨床倫理咨詢案例過程,利用專業的組織知識和技能,給出針對性的建議,以緩和倫理沖突。(2)臨床倫理咨詢協調員(K2級別,AEM認證),負責在倫理咨詢范疇內的各種任務的執行和協調,包括倫理個案咨詢、倫理準則制定和倫理咨詢課程培訓等。他們要確保倫理咨詢的質量和評估工作,并通過與其他倫理協調員的交流和合作,進一步提高機構的倫理咨詢質量。因此,臨床倫理咨詢協調員應該在倫理、組織和咨詢領域具有更加深入的認識,能夠熟悉應用質量審核和評估方法,來協調和確保高質量的臨床倫理咨詢流程[8]。(3)臨床倫理咨詢培訓師(K3級別,AEM認證)具備上述有關倫理咨詢的基礎知識、倫理咨詢組織和協調能力,此外,還具備很強的交流溝通、教學能力以及解決沖突的技能。臨床倫理咨詢培訓師對倫理咨詢的知識和技能有更加深入、全面的認識,并能熟練應用,同時,具備更加豐富的實踐經驗,以保證倫理咨詢監督指導工作的順利進行[9]。

2 臨床倫理咨詢培訓課程的實施

2.1 課程設置標準和要求

長期以來,AEM專注于醫學倫理咨詢的教學與研究工作,自 2003年以來一直與其他醫療衛生保健機構合作,為其提供相應的醫學倫理資格培訓課程,在2005年首次發布醫院倫理咨詢課程建議[10],2007年發布住院部老年護理的倫理咨詢課程培訓建議[11],這些建議為之后的衛生保健領域倫理咨詢培訓課程提供依據。

以臨床倫理咨詢能力等級為培養目標,2019年AEM對臨床倫理咨詢培訓課程要求做了進一步的更新和完善,將培訓課程分為基礎課程(Grundkurs)、高級課程(Moderationstraining)和實踐課程(begleitete Praxisphase)三個部分,所有課程均在AEM認證的三級倫理咨詢培訓師(K3級別,AEM認證)指導下進行[12]。AEM對培訓課程設置具體的標準和要求,為各大醫療護理機構在開設臨床倫理咨詢培訓課程方面提供指導。

基礎課程至少應當包含30個教學單元(每個教學單元45分鐘),倫理案例教學至少占總教學量的50%,教學分模塊進行(至少2個模塊),在兩模塊之間應設置數周的實踐階段。基礎培訓課程以小班形式進行(12人~24人為宜),以確保來自不同工作領域的學員之間可以進行充分的討論。

高級課程作為基礎課程的強化和深入,以更高層次的臨床倫理咨詢能力為培訓目標。最低包含15個教學單元(每個教學單元45分鐘),教學圍繞倫理咨詢模擬案例,以小組教學形式展開,伴隨課后深入的探討,這種形式的教學應至少占總教學量的70%。小班人數在12人~24人為宜,由于課程包含大量的互動教學,高級課程只能以線下授課的形式開展。

實踐課程在經驗豐富的咨詢專家帶領下,對學員進行臨床倫理咨詢的實操訓練,領隊專家導師需具備醫學倫理咨詢顧問二級或三級能力資格認證(K2級別,AEM認證或K3級別,AEM認證)。實踐訓練大多是在真實臨床倫理咨詢案例中進行,學員除了學習記錄整個案例的流程,還要嘗試主持和協調臨床倫理咨詢案例,這些實踐經歷是將來申請臨床倫理咨詢資格認證的必要條件。

三個層次的培訓課程循序漸進地培養學員臨床倫理咨詢方面的專業技能和知識,為后期從事相關工作提供專業、系統的支持。在培訓課程結束后,通常有一個口頭和書面測試來考查學員對臨床倫理咨詢理論知識的掌握、實際操作技能的高低。順利通過考試的學員可獲得一張AEM認證、全德國范圍內認可的相應課程參課證明。

2.2 培訓課程內容示例

以AEM發布的臨床倫理咨詢培訓課程文件為宗旨,德國各大醫療機構、護理機構、高校等展開相關培訓課程,課程多以主題模塊形式開展。漢諾威醫學倫理中心(Zentrum für Gesundheitsethik,ZfG)作為德國最大的臨床倫理咨詢培訓課程主辦方,每年在全國范圍內組織醫學倫理咨詢相關的培訓課程,其課程獲得AEM的批準和認可。這里以ZfG2022年度臨床倫理咨詢培訓課程為例,具體了解一下課程開設情況[13]。該培訓課程分為基本模塊、主題模塊、方法模塊和強化模塊,每個模塊有不同的關注點,以最大限度地滿足不同職業背景學員的需求,參與培訓課程的學員可在課程結束后自愿申請AEM提供的臨床倫理咨詢資格認證。

2.2.1 基本模塊

基本模塊(Basismodul Ethikberatung im Gesundheitswesen)傳授有關倫理、組織和咨詢領域的基礎知識,倫理咨詢實踐中的技能,以及在醫療保健部門實施倫理咨詢的方案,基本模塊課程具體內容如下:(1)倫理、道德、世界視野;(2)醫療保健倫理;(3)倫理咨詢的任務和模式;(4)倫理咨詢案例的探討方法;(5)倫理咨詢的實施步驟;(6)對倫理咨詢概念的認識和自我評估;(7)對倫理咨詢進一步發展和實施的專業建議;(8)成功實施倫理咨詢的標準和評估方法。基本模塊課程圍繞基本倫理概念展開,借助真實的臨床咨詢案例,傳授倫理咨詢技巧,讓學員熟悉臨床倫理咨詢流程,了解和認識跨專業合作過程中的交流障礙和問題,幫助學員梳理臨床咨詢理論基礎知識和詳細過程。

2.2.2 主題模塊

相對于基本模塊,主題模塊(Themenmodul)更加專注于特定的專業領域,尤其在心理疾病學和心理治療的倫理思考方面起著核心作用,授課內容包括:(1)精神病患者和癡呆癥患者的自主權;(2)同意和同意的能力;(3)關懷和醫療照顧;(4)強制措施和強制待遇的倫理和法律要求;(5)自殺傾向和自殺預防:(6)精神病患者的生前遺囑和治療協議。通過主題模塊的學習,學員更好地感知患者在倫理道德方面的需求,并從倫理、道德、法律等方面綜合考慮,為患者和家屬提供最佳決策和治療方案,保護他們或第三方免受傷害。

2.2.3 方法模塊

方法模塊(Methodikmodul)專注于醫學倫理咨詢案例的組織和協調能力的培養,系統介紹相關理論知識和技術,促進醫學倫理咨詢以結構化的方式更好地解決臨床倫理沖突。方法模塊教學內容包括:(1)德國醫學倫理咨詢現狀分析;(2)醫學倫理案例咨詢作為臨床和非臨床的倫理咨詢任務;(3)制度化;(4)準備工作和執行;(5)臨床倫理咨詢案例推進練習。方法模塊主要面對倫理咨詢案例的組織者和管理層次人員,通過這個模塊的學習和訓練,他們會更加科學地推進臨床倫理咨詢案例的進展,使案例咨詢流程更加科學化、標準化。

2.2.4 強化模塊

強化模塊(Refreshermodul)主要面對已接觸過醫學倫理咨詢案例并積累了初步經驗的人員,通過該模塊的學習,對已有的臨床倫理咨詢知識進行復習和強化。強化模塊課程主要涉及以下主題:(1)臨終倫理規范;(2)生命之初的倫理規范;(3)精神病學倫理;(4)處理稀缺資源;(5)倫理咨詢案例;(6)倫理與經濟學;(7)捐贈型器官摘除。強化模塊的學員大多已擁有豐富醫學倫理咨詢領域專業知識和經驗,因此,在培訓期間,教師會引導學員開展小型主題討論,一起探討和解決實踐中的臨床倫理咨詢棘手問題,并就醫學倫理咨詢現狀和發展前景進行深入探討,不斷完善培訓課程內容,推動臨床倫理咨詢的進一步發展。

以ZfG開展的臨床倫理咨詢培訓課程為代表,培訓課程具備以下特點和優勢:由于大部分教學資源來自真實的臨床案例,使訓練盡可能地接近實際工作情況;在教學中,盡量創造機會和條件讓學員可以直接參與倫理咨詢案例的組織活動,實現理論知識與實踐操作相結合的效果;此外,在培訓課堂,尤其是高層次模塊課堂,學員多已具備一定的臨床倫理咨詢經驗,通過大量的深入專題探討,一方面解決了很多當前臨床倫理咨詢方面棘手的問題,另一方面,學員多為或將成為各醫療機構醫學倫理咨詢領域的高層次人才,一起學習和探討,將進一步加強現有倫理咨詢機構之間的合作與溝通工作。

2.3 培訓課程效果反饋

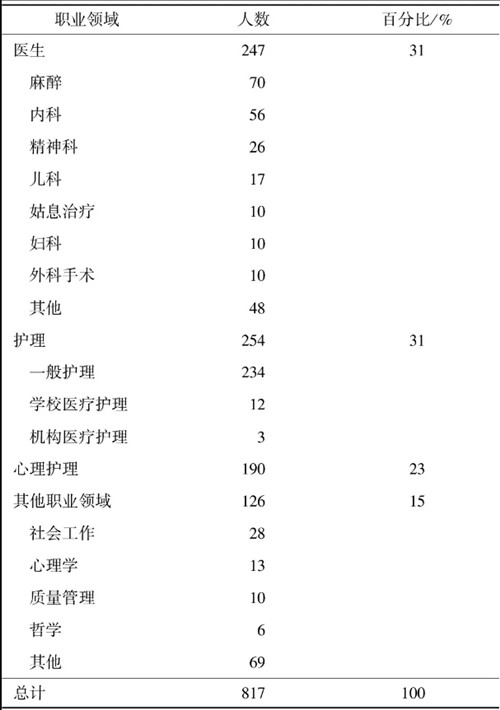

參加ZfG培訓課程的817名學員來自不同的職業領域,其中31%的學員為醫生,他們中大部分為麻醉科、內科和精神科領域的醫生,其他占比較高的職業背景有護理(31%)等領域的工作人員,說明臨床倫理咨詢在這三大職業領域的需求也相對高一些(見表1)。

表1 ZfG參加培訓課程學員的職業背景調查

在培訓過程中,ZfG非常重視學員對培訓課程的需求和建議,專門安排課時針對課程發展進行相關探討;此外,在課程結束之后,會邀請學員做一個有關課程內容、形式等方面的問卷調查,通過多種方式不斷完善臨床倫理咨詢培訓課程,滿足醫療機構實際需求。

3 臨床倫理咨詢資格認證

自2014年秋季以來,AEM發布了臨床倫理咨詢認證標準,共為三個不同的能力等級[14]。K1等級資格認證條件(醫學倫理咨詢顧問)包括參加規定數量的醫學倫理咨詢培訓課程(至少30個教學單元,每個單元 45分鐘)和參與規定數量的臨床倫理案例咨詢(至少3個),并經過倫理咨詢導師(K3級別,AEM認證)審批通過后,方可申請資格認證。獲得K1等級資格認證之后,學員可以繼續參與醫學/護理倫理主題的培訓課程(至少包括15個教學單元),以及醫學倫理咨詢的高階主題課程、醫學倫理質量和評估方法等課程(至少包括15個教學單元),同時完成至少1年的醫學倫理咨詢組織協調實踐活動,可以申請K2等級資格認證(醫學倫理咨詢協調員)。對于有倫理學方向高等教育背景的學員,或者曾經進修過醫學倫理學、應用倫理學等課程的學員,經過一定數量的高級醫學倫理課程培訓(溝通、座談會、沖突化解等交流技巧培訓課程),并積累了豐富的臨床倫理咨詢實踐經驗的學員(至少2年,至少組織協調過20次臨床倫理咨詢案例)可以申請K3等級資格認證(醫學倫理咨詢培訓師)。

經過幾十年的不斷革新和完善,臨床倫理咨詢資格認證體系更加結構化、標準化,給臨床倫理咨詢培訓設置一個相對明確的培訓目標,使授課內容更加科學化、系統化,為德國醫療機構源源不斷地培養和輸送專業的臨床倫理咨詢高端人才。

4 有關臨床倫理咨詢的問題和爭議

為了保障臨床倫理咨詢順利進展,要注意以下幾個方面。首先,足夠的時間是臨床倫理咨詢順利進行的前提(平均一個臨床倫理咨詢需要40分鐘),在一個高強度工作氛圍的醫院,很難推行一個有效的臨床倫理咨詢活動。德國一項調查研究表明,一個擁有1 000個床位的醫院平均每年才執行24個~26個臨床倫理咨詢[2];此外,高素質、經驗豐富的臨床倫理咨詢協調員是保證咨詢過程順利進行的關鍵,在臨床倫理咨詢過程中,經常會碰到一些無法解決的問題或者潛意識問題沖突,使咨詢過程中斷,這樣就會使所有參與這次臨床倫理咨詢的人員浪費大量的時間和精力,在這種情況下,如果倫理咨詢協調員對倫理知識和調節技巧足夠熟悉,對臨床倫理咨詢案例有豐富經驗的話,會很大程度上促使臨床倫理咨詢的順利進展;再者,分辨倫理問題與心理問題的差異,在臨床倫理沖突中,經常會涉及心理精神問題,所以心理專家參與臨床倫理咨詢是個常態現象,雖然倫理問題和心理問題存在明顯的差異,仍然難以避免在咨詢實踐中出現倫理問題與心理問題的疊加現象,有時候倫理問題被心理問題覆蓋或反之的現象,明辨二者的差異和疊加現象,有利于臨床倫理咨詢的順利進行;最后,明確臨床倫理咨詢的責任和權限,倫理咨詢不是決定患者的治療、委派責任或解決治療團隊內部的溝通問題,臨床倫理咨詢應該是在涉事人的要求下,僅作為參考意見執行,不能影響患者與醫生之間的自由治療、不能影響醫生的責任和治療決策,一個成功的臨床倫理咨詢離不開團隊成員的可信度、接受度、能力和獨立性。

5 對我國開展臨床倫理咨詢的啟示

隨著社會的進步和醫療技術的不斷發展,在臨床治療過程中會出現更多的倫理道德沖突,對臨床倫理咨詢的需求也會增強,它應用的領域將從狹隘的醫療范疇擴大到更為廣泛的健康衛生領域,需要更多的專業人員從事臨床倫理咨詢活動。越來越復雜的醫學倫理沖突,對臨床倫理咨詢從業人士提出更高標準、更專業的技能要求,與時代同步、高質量的倫理咨詢培訓課程是源源不斷地輸送專業人員的關鍵渠道。在我國,臨床倫理咨詢起步較晚,而且以倫理審查為工作重心,在臨床實踐中的意義不大,學習德國成熟的臨床倫理咨詢培養路徑和方法,結合我國國情和現狀,加速我國臨床倫理咨詢的發展,將為創建一個和諧的醫療環境作出貢獻。

相關推薦:

本站論文范文來源網絡,若內容不實或侵害了您的合法權益,請及時聯系我們進行刪除!原文鏈接: » 臨床醫學論文5000字(最新10篇)